عبدالماجد دریا بادی بیسویں صدی کے بے مثل ادیب صحافی اور مفسرِ قرآن تھے جو اپنے اسلوبِ نگارش کے سبب بھی ہم عصروں میں ممتاز ہوئے۔ ان کی تصانیف اردو زبان و ادب اور برصغیر میں تہذیب و ثقافت کا بڑا سرمایہ ہیں۔ آج اس ادیب اور صحافی کی برسی ہے۔

اردو کے اس نام ور ادیب اور صحافی کا پسندیدہ موضوع فلسفہ اور تاریخ رہا ہے۔ انہوں نے فلسفے سے متعلق کتابوں کے ترجمے بھی کیے اور خود بھی کتابیں لکھیں۔ ان کے اسلوب نگارش کو بھی قدرومنزلت کی نظر سے دیکھا گیا۔

بدقسمتی سے ہماری نئی نسل ان شخصیات کے نام اور کام سے ناواقف ہے جنھوں نے اپنی زندگی کے کئی سال فکر و اصلاحِ معاشرہ اور اردو زبان کو نکھارنے کے لیے قلم کی مزدوری کی۔ عبدالماجد دریا بادی نے اپنی تحریر اور تقریر، اپنے قول و عمل سے دین و ملّت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی خوب کام کیا جس کے لیے انھیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

عبدالماجد دریا بادی 1892ء میں ضلع بارہ بنکی کے علاقے کے مشہور قدوائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا مفتی تھے جنھوں نے اس دور میں انگریز سرکار کے خلاف فتویٰ پر دستخط کیے تھے اور اس جرم میں انھیں حوالۂ زنداں کیا گیا تھا۔ عبدالماجد دریا بادی نے اردو، فارسی اور عربی گھر پر ہی سیکھی۔ پھر سیتا پور کے ایک اسکول میں داخلہ لیا اور میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ گئے اور بی۔ اے کی سند حاصل کی۔ ان کے والڈ ڈپٹی کلکٹر تھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماحول سازگار تھا۔ والد کے انتقال کے بعد معاش کی خاطر حیدر آباد دکن چلے گئے تھے۔ وہیں انھوں نے مشہور کتاب ’’فلسفۂ جذبات لکھ کر علمی و ادبی حلقوں میں اپنی پہچان بنائی۔ اس وقت تک اردو میں فلسفے کے موضوع پر بہت کم لکھا گیا تھا۔ مولانا نے اسے اپنا موضوع بنایا اور طبع زاد تحریروں کے علاوہ بعض اہم کتابوں کے تراجم بھی انھوں نے کیے۔ مکالماتِ برکلے کو عبدالماجد دریا بادی کا اہم کارنامہ کہا جاتا ہے۔

مولانا کے گھر کا ماحول مذہبی تھا اور والد کی نظر میں علم و ادب کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی فضا میں عبد الماجد دریا بادی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے سنِ شعور کو پہنچے۔ تعلیم و تربیت اور مطالعہ کے باعث وہ نوعمری میں لکھنے لکھانے کے علاوہ اس قابل ہوچکے تھے کہ کسی مسئلہ اور معاملے میں اپنی فکر اور رائے قائم کرتے اور اس کا خوبی سے اظہار بھی کرتے تھے۔ کئی تنظیموں سے وابستہ ہوئے اور اپنے اساتذہ و حلقۂ ہائے احباب سے نظریاتی اور فکری راہ نمائی حاصل کرتے ہوئے جیّد شخصیات میں اپنا شمار کروایا۔ وہ اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات میں جنم لینے والی تحاریک اور کئی انجمنوں تلے متحرک رہے۔ تحریکِ خلافت، رائل ایشیاٹک سوسائٹی، لندن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ندوۃُ العلماء، لکھنؤ، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ جیسے ذہن ساز ادارے اور انجمنوں کے ساتھ انھوں نے خوب کام کیا۔ عبدالماجد دریا بادی علمِ دین کا شغف بھی رکھتے تھے۔ انھوں نے اردو اور انگریزی میں بھی قرآن کی جامع تفسیر لکھی۔

مولانا نے 6 جنوری 1977ء کو وفات پائی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ طالبِ علمی کے زمانے ہی سے ایک دل پذیر شخصیت کے حامل تھے۔ ایک محنتی طالبِ علم جس میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی لگن رہی۔ وہ ابتدائی عمر ہی سے دینی کتب کے علاوہ دنیا جہان کے موضوعات پر کتابوں، علمی و ادبی رسائل اور جرائد کے مطالعہ کے شوق نے انھیں بھی قلم کار بنا دیا۔

عبدالماجد دریا بادی کا اسلوب نہایت خوش سلیقہ ہے۔ وہ دل نشیں پیرائے میں فلسفیانہ انداز اپناتے ہوئے اپنے قارئین کو سوچنے سمجھنے اور سیکھنے پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ اسی وصف کی بنا پر وہ اردو کے صاحبِ طرز ادیب اور ناقد و مصلح بھی مشہور ہوئے۔ عبدالماجد دریا بادی نے 1925ء میں اپنی صحافت کا باقاعدہ آغاز ‘صدق’ کے اجرا سے کیا۔ اس کے ساتھ وہ اداریہ اور مستقل کالم بھی لکھنے لگے۔ مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مختلف اخبار اور رسائل کی زینت بنے اور قارئین میں بہت مقبول ہوئے۔ ان تحریروں نے مصنّف کو ہندوستان بھر میں پہچان دی۔

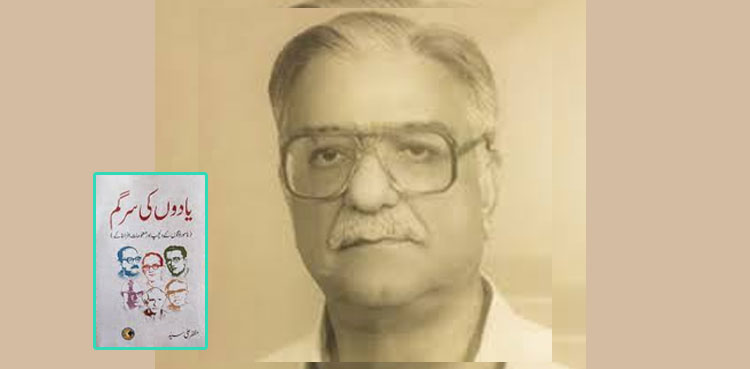

مصنّف کی متعدد کتابیں اور کئی تنقیدی، تاثراتی اور اصلاحی مضامین لائقِ مطالعہ ہیں۔ عبدالماجد دریا بادی کی آپ بیتی بھی اردو زبان میں ایک بہترین کتاب ہے جسے آج بھی نہایت دل چسپی سے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن و سنت، سیرت و تفسیر کے علاوہ سفر نامے، علمی مضامین، فلسفہ اور نفسیات پر عبدالماجد دریا بادی کی کتابوں کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ وہ ایک اچھے مترجم بھی تھے اور کئی کتابیں ان کے ترجمہ کی مہارت اور زبانوں پر ان کے عبور کی بہترین مثال ہیں۔

مولانا نے متعدد اردو اخبارات کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ ان میں ہمدم، ہمدرد اور حقیقت قابلِ ذکر ہیں۔