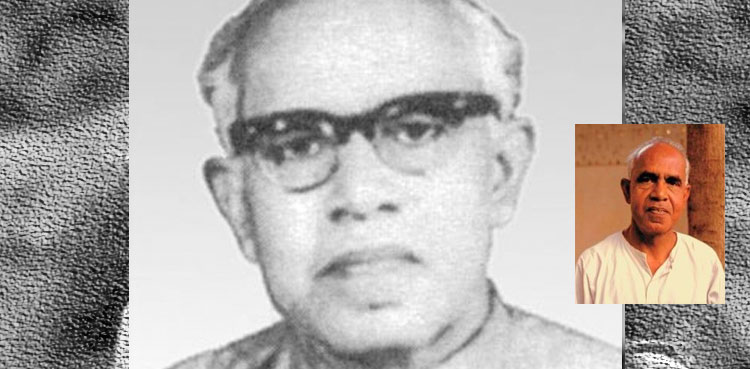

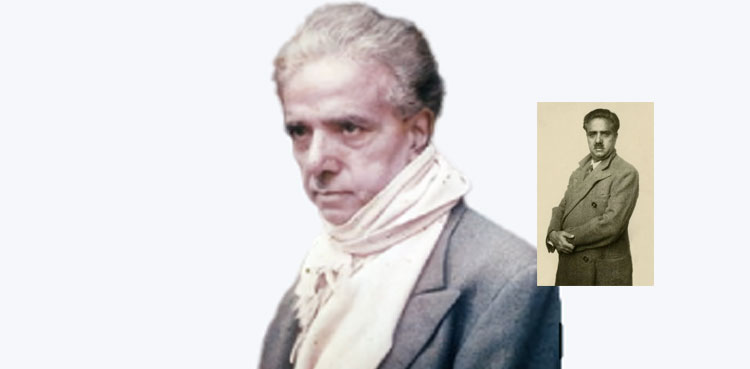

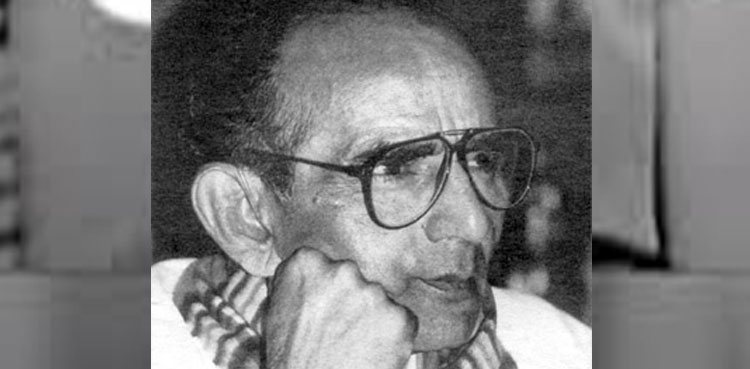

آج اردو کے نام ور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا یومِ وفات ہے۔ منٹو نے سماج کے طاقت وَر اور بااختیار طبقات کی ناراضی مول لینے میں ہچکچاہٹ یا کم زوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے مخصوص ذہنیت کے حامل اور روایتی سوچ رکھنے والوں کو بھی نہ چھوڑا، اس نے اپنی تحریروں میں انفرادی اور اجتماعی بے حسی اور منافقت کا پردہ چاک کیا۔

یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ادب کی دنیا میں فراڈ اور کوتاہیوں کو بیان نہ کرتا اور تخلیق کاروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو موضوع نہ بناتا۔ اس نے "مجھے شکایت ہے” کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جو ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے منٹو کا مختصر تعارف ملاحظہ کیجیے۔

اس افسانہ نگار اور فکشن رائٹر نے 11 مئی 1912ء کو سمرالہ، ضلع لدھیانہ میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم امرتسر سے حاصل کی اور بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وقت گزارا، مگر تعلیم مکمل نہ کرسکے اور واپس امرتسر آگئے۔ لکھنے لکھانے کا شوق تھا۔ ادب، فلم اور صحافت میں نام کمایا۔ ابتدا میں انھوں نے لاہور کے رسالوں میں کام کیا۔ پھر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہوگئے جہاں انہوں نے ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بعدازاں بمبئی منتقل ہوگئے جہاں فلمی صحافت سے وابستہ ہوئے اور کئی رسالوں کی ادارت کی۔ افسانہ نگاری کے ساتھ انھوں نے فلموں کی کہانیاں اور مکالمے، خاکے بھی تحریر کیے اور تقسیم کے بعد لاہور چلے آئے۔ منٹو کا نام ان کی جنس نگاری اور ہجرت کے موضوعات کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ جب کہ ان کی حقیقت پسندی، صداقت پروری، جرأت و بے باکی اردو ادب میں مثال رکھتی ہے۔ وہ 18 جنوری 1955ء کو ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے تھے۔ منٹو میانی صاحب کے قبرستان میں آسودۂ خاک ہیں۔

مرحوم کا مضمون پیشِ خدمت ہے: "مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے جو اردو زبان کے خادم بن کر ماہانہ، ہفتہ یا روزانہ پرچہ جاری کرتے ہیں اور اس ’’خدمت‘‘ کا اشتہار بن کر لوگوں سے روپیہ وصول کرتے ہیں مگر ان مضمون نگاروں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتے، جن کے خیالات و افکار ان کی آمدن کا موجب ہوتے ہیں۔

مجھے شکایت ہے ان ایڈیٹروں سے جو ایڈیٹر بھی ہیں اور مالک بھی۔ جو مضمون نگاروں کی بدولت چھاپے خانے کے مالک بھی ہیں لیکن جب ایک مضمون کا معاوضہ دینا پڑ جائے تو ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔

مجھے شکایت ہے ان سرمایہ داروں سے جو ایک پرچہ روپیہ کمانے کے لیے جاری کرتے ہیں اور اس کے ایڈیٹر کو صرف پچیس یا تیس روپے ماہوار تنخواہ دیتے ہیں۔ ایسے سرمایہ دار خود تو بڑے آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن وہ ایڈیٹر جو خون پسینہ ایک کر کے ان کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں، آرام دہ زندگی سے ہمیشہ دور رکھے جاتے ہیں۔ مجھے شکایت ہے ان ناشروں سے جو کوڑیوں کے دام تصانیف خریدتے ہیں اور اپنی جیبوں کے لیے سیکڑوں روپے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ جو سادہ لوح مصنفین کو نہایت چالاکی سے پھانستے ہیں اور ان کی تصانیف ہمیشہ کے لیے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ مجھے شکایت ہے ان سرمایہ دار جہلا سے جو روپے کا لالچ دے کر غریب اور افلاس زدہ ادیبوں سے ان کے افکار حاصل کرتے ہیں اور اپنے نام سے انہیں شائع کرتے ہیں۔

سب سے بڑی شکایت مجھے ان ادیبوں، شاعروں اور افسانہ نگاروں سے ہے جو اخباروں اور رسالوں میں بغیر معاوضے کے مضمون بھیجتے ہیں۔ وہ کیوں اس چیز کو پالتے ہیں جو ایک کھیل بھی ان کے منہ میں نہیں ڈالتی۔ وہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کو ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہ کیوں ان کاغذوں پر نقش و نگار بناتے ہیں جو ان کے لیے کفن کا کام بھی نہیں دے سکتے۔

مجھے شکایت ہے…… مجھے شکایت ہے…… مجھے ہر اس چیز سے شکایت ہے جو ہمارے قلم اور ہماری روزی کے درمیان حائل ہے۔ مجھے اپنے ادب سے شکایت ہے جس کی کنجی صرف چند افراد کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ ادب کی کنجی پریس ہے۔ جس پر چند ہوس پرست سرمایہ داروں کا قبضہ ہے۔ چند ایسے تاجروں کا قبضہ ہے جو ادب سے اتنے ہی دور ہیں جتنے کہ وہ تجارت کے نزدیک۔ مجھے اپنے ہم پیشہ ادیبوں سے شکایت ہے جو چند افراد کی ذاتی اغراض اپنے قلم سے پوری کرتے ہیں، جو ان کے جائز اور ناجائز مطالبے پر اپنے دماغ کی قاشیں پیش کر دیتے ہیں۔ مجھے شکایت ہے۔ مجھے اپنے آپ سے بھی شکایت ہے۔ اس لیے کہ میری آنکھیں بہت دیر کے بعد کھلی ہیں۔ بڑی دیر کے بعد یہ مضمون میں لکھنے بیٹھا ہوں جو آج سے بہت پہلے مجھ لکھ دینا چا ہیے تھا۔