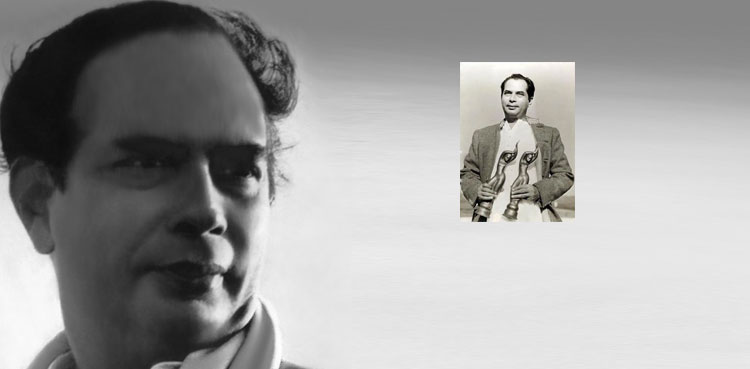

بمل رائے نے ہندی سنیما کو کئی یادگار فلمیں دیں جو میل کا پتھر ثابت ہوئیں۔ وہ ایسے عظیم فن کار تھے جو اعلیٰ انسانی قدروں پر یقین رکھتے تھے اور انھوں نے بامقصد و تعمیری سوچ کے ساتھ فلمیں بنائیں۔

بمل رائے ممبئی میں 7 جنوری 1966ء کو چل بسے تھے۔ ان کی عمر 56 سال تھی۔ ان کا تعلق سو پور سے تھا جو آج بنگلہ دیش کا حصّہ ہے۔

بمل رائے نے 1909ء کو ایک زمین دار گھرانے میں آنکھ کھولی اور والد کی وفات کے بعد کنبے کی ذمہ داریاں ان پر آن پڑیں۔ تقیسمِ ہند کے بعد انھوں نے نوجوانی میں کلکتہ کا رخ کیا جہاں فلمیں بنائی جاتی تھیں۔ بمل رائے باصلاحیت اور نہایت ذہین تھے۔ بمل رائے فلمی ہدایت کار بننے سے قبل ایک فوٹو گرافر کی حیثیت سے مشہور ہوچکے تھے۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھے اور اسی کی بدولت فلمی دنیا میں قسمت نے ان پر یاوری کی اور ان کے سفر کا آغاز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ہوا، اس حیثیت میں کام کرکے انھوں نے اپنے علم اور تجربے میں اضافہ کیا۔ بعد میں بمبئی چلے گئے جہاں فلمی صنعت عروج پارہی تھی۔ اس شہر میں انھوں نے بھرپور انداز سے اپنے فنی اور تخلیقی سفر کا آغاز کیا۔ وہ بنگلہ اور ہندی سنیما کے کامل ہدایت کاروں میں شمار ہوئے۔

دو بیگھا ان کی وہ فلم تھی جس نے زمین داروں اور ساہو کاروں کے ساتھ ایک کسان کی زندگی کو پردے پر پیش کیا۔ اس فلم نے تہلکہ مچا دیا۔ انھیں عالمی فلمی میلے اور مقامی فلمی صنعت کے کئی ایوارڈ دیے گئے۔

بنگلہ فلموں کے بعد ہندی سنیما میں انھوں نے سماجی موضوعات پر ایسی شان دار فلمیں دیں جن کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ وہ نظریاتی آدمی تھے اور اپنے فن کو بامقصد اور تعمیری انداز میں پیش کرنا جانتے تھے۔ بمل رائے ذات پات کے مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے فلموں میں محکوم اور پسے ہوئے طبقات اور استحصال کا شکار افراد کی زندگی کو پیش کیا۔

اس عظیم ہدایت کار نے اپنی فلموں کے ذریعے سماجی انقلاب لانے کی کوشش اور ناانصافیوں کی نشان دہی کرتے رہے۔ وہ فلم کی چکاچوند اور جگمگاتی ہوئی دنیا میں اپنے مقصد کو فراموش کرکے شہرت اور دولت کے پیچھے نہیں بھاگے۔

پرنیتا، دیو داس، سجاتا، پرکھ، بندنی اور مدھومتی وغیرہ بمل رائے کی شان دار فلمیں ہیں۔