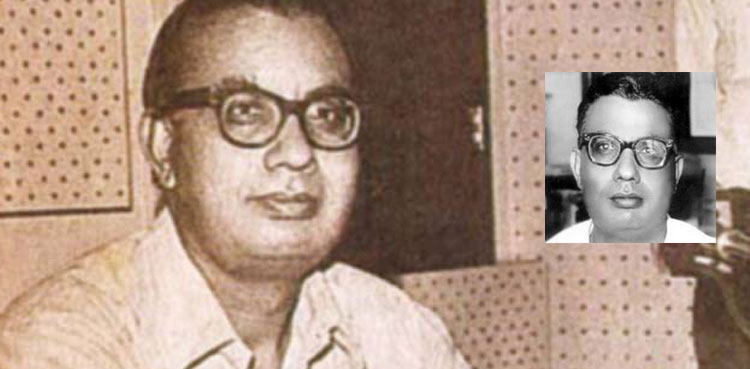

اپندر ناتھ اشک معاشرت پر گہری نظر رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنے سماج کی برائیوں کی نشان دہی کرتے ہوئے سیاست کو بھی اپنی کہانیوں میں پیش کیا جن پر اخلاقی اور اصلاحی رنگ غالب رہا۔ آج ان کا یومِ وفات ہے۔ وہ اردو زبان کے معروف افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور پنجابی زبان کے شاعر تھے۔

اشک کا تعلق بھارت سے تھا۔ انھوں نے 14 دسمبر، 1910ء کو جالندھر میں آنکھ کھولی۔ 1930ء تک لاہور میں رہائش پزیر رہے اور بعد میں ہندوستان چلے گئے تھے۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز پنجابی شاعری سے ہوا۔ بعد میں وہ مختلف اخبارات اور رسائل میں لکھنے لگے۔ ان کا پہلا ہندی کہانیوں کا مجموعہ جدائی کی شام کے گیت لاہور سے شائع ہوا تھا۔ ایک بڑا عرصہ آل انڈیا ریڈیو میں گزرا اور جب بمبئی میں رہائش اختیار کی تو فلم نگری سے وابستہ ہوگئے۔ ریڈیو کے لیے لکھنے کے بعد انھوں نے کئی فلموں کی کہانیاں اور اسکرین پلے بھی تحریر کیے۔

اپندر ناتھ اشک اپنی تحریروں میں پنجاب کی روزمرہ دیہی زندگی کی عکاسی بڑے خوب صورت انداز میں کرتے ہیں۔ افسانہ نگاری میں ان کی مضبوط گرفت اور زبان کی روانی بہت متاثر کن ہے۔ ان کے زرخیز ذہن اور قلم کی روانی نے اردو افسانے کے ذخیرے میں بہت اضافہ کیا۔ اشک کے افسانوں میں پاپی، کونپل، پلنگ اور ڈراموں میں ‘چھٹا بیٹا، انجو دیدی اور قید بہت مشہور ہوئے۔ ان کے افسانوں پر ناصحانہ اور اخلاقی رنگ غالب رہا۔

19 جنوری 1996ء کو انھوں نے الٰہ آباد، ہندوستان میں وفات پائی۔ ان کی عمر 85 سال تھی۔ اپندر ناتھ اشک کے بارے میں معروف صحافی، نام ور محقّق اور مصنّف رضا علی عابدی نے ایک مضمون میں لکھا تھا:

"اچھے زمانوں میں ایک مضمون پڑھا تھا جو ہمیشہ یاد رہا۔ عنوان تھا ’منٹو میرا دشمن‘۔ مصنف تھے اُپندر ناتھ اشک۔ ترقی پسندوں کی انقلابی تحریک میں اردو افسانے کا پرچم اٹھائے آگے آگے چلنے والوں میں یادگار شخصیت۔ قلم پر ایسی گرفت تھی کہ دشمن کا نام دے کر ایسے مثالی دوستی کے پُل باندھے کہ اس ہنر مندی پر عقل عرصے تک حیران رہی۔”

"یہ میرا بی بی سی لندن کی اردو سروس کا زمانہ تھا۔ اپندر ناتھ اشک الہٰ آباد سے چل کر لندن آئے اور بی بی سی کی تاریخی عمارت’بُش ہاؤس‘ میں تشریف لائے۔ اسی ادارے کی ہندی سروس میں ان کا بیٹا نیلابھ کام کرتا تھا، اس سے کہا کہ مجھے رضا علی عابدی سے ملواؤ۔ وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لے آیا۔ یوں لگا جیسے بچپن میں اکٹھے کنچے کھیلنے والا کوئی دوست چلا آیا ہو۔ میں نے چاہا قدموں میں بیٹھوں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سَر پر بٹھالیں۔”

"واپس الہ آباد چلے گئے مگر وہاں کی خبریں ملتی رہیں۔ پتہ چلا کہ اپندر ناتھ اشک کی کتابوں کی فروخت برائے نام رہ گئی ہے اور یہ کہ بددیانت افسر سرکاری اداروں کے لیے ان کی کتابیں نہیں خرید رہے۔ انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی مگر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ اتنے بڑے شاعر اور ادیب کی مالی حالت جواب دینے لگی۔ وہ ٹھہرے سدا کے ادیب اور شاعر۔ معاشرے کے منہ پر تھپڑ رسید کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے باہر آٹے دال کی دکان کھول لی تاکہ اخباروں میں سرخی لگے کہ سرکردہ ادیب نے مالی حالات سے تنگ آکر پرچون کی دکان کھول لی۔ یہی ہوا۔ اخباروں کو چٹپٹی خبر مل گئی۔ کیسا عجب اتفاق ہوا کہ میں اپنے پروگرام ’جرنیلی سڑک‘ کی تیاری کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے دورے پر نکلا۔ چونکہ الہ آباد اسی سڑک پر واقع ہے، ایک صبح میں نے خود کو اپندر ناتھ اشک کے گھر پر پایا۔ باہر پرچون کی دکان کھلی ہوئی تھی اور ان کی بیگم کوشلیا سودا سلف بیچ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کھل اٹھے اور بہت پیارا انٹرویو ریکارڈ کرایا۔”