موسیقی کی دنیا میں خلیل احمد کا نام ان کے ملّی نغمات ’وطن کی مٹی گواہ رہنا‘ اور ’ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم‘ کی وجہ سے ہمیشہ لیا جاتا رہے گا۔ ان خوب صورت ملّی نغموں کے ساتھ خلیل احمد کی دھنوں میں کئی فلمی گیت بھی مقبول ہوئے۔

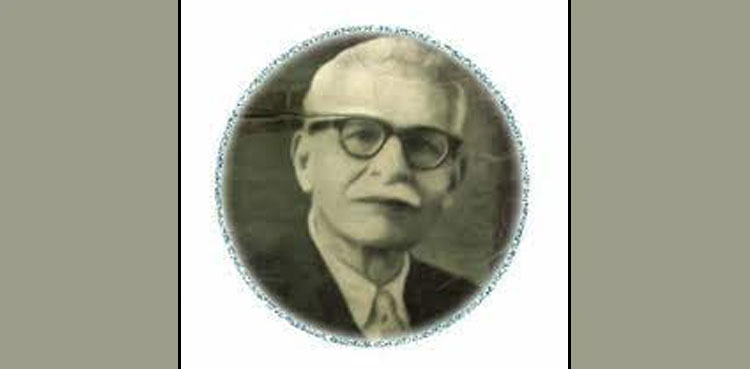

موسیقار خلیل احمد 1934ء میں یوپی کے شہر گورکھ پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام خلیل احمد خاں یوسف زئی تھا۔خلیل احمد نے آگرہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور 1952 ء میں پاکستان آگئے۔ یہاں وہ موسیقی کے میدان میں مہدی ظہیر کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں فلمی دنیا میں بحیثیت موسیقار قدم رکھا اور 1962 ء میں فلم ’’آنچل‘‘ کے لیے موسیقی ترتیب دی۔ اس فلم کے گیت ہٹ ہوگئے اور خلیل احمد کا شمار پاکستانی فلم انڈسٹری کے کام یاب موسیقاروں میں کیا جانے لگا۔ موسیقار خلیل احمد کی مشہور فلموں میں دامن، خاموش رہو، کنیز، مجاہد، میرے محبوب، ایک مسافر ایک حسینہ، آنچ، داستان، آج اور کل کے نام سرفہرست ہیں۔ خلیل احمد نے 40 سے زائد فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دی۔ لیکن اس دور میں اکثر فلم ساز انھیں چربہ اور دوسرے موسیقاروں کی دھنیں سرقہ کرنے پر اصرار کرنے لگے تو خلیل احمد نے فلم کی دنیا سے دور رہنے کو ترجیح دی اور کام چھوڑ دیا۔ وہ ایک حقیقی تخلیق کار تھے اور خود دار انسان بھی جس نے فلم سازوں کی مرضی کے مطابق کام کرنے سے انکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیل احمد نے زندگی کے آخری کئی برس تقریباً گمنامی میں گزارے۔

اسّی کی دہائی میں وہ ریڈیو اور پی ٹی وی پر موسیقی کے پروگراموں کا بھی حصّہ رہے۔ انھوں نے بچوں کے ایک مقبول پروگرام ’’آنگن آنگن تارے‘‘ کی میزبانی بھی کی جو پی ٹی وی سے نشر ہوا۔ خلیل احمد نے ٹیلی ویژن کے لیے متعدد نغمات کی موسیقی دی جو ان کے ملّی نغمات کی طرح بہت مقبول ہوئے۔

21 جولائی 1997ء کو موسیقار خلیل احمد وفات پا گئے تھے۔ وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودۂ خاک ہیں۔