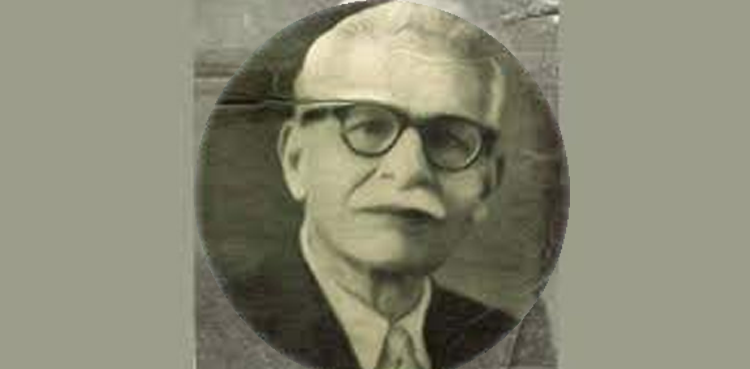

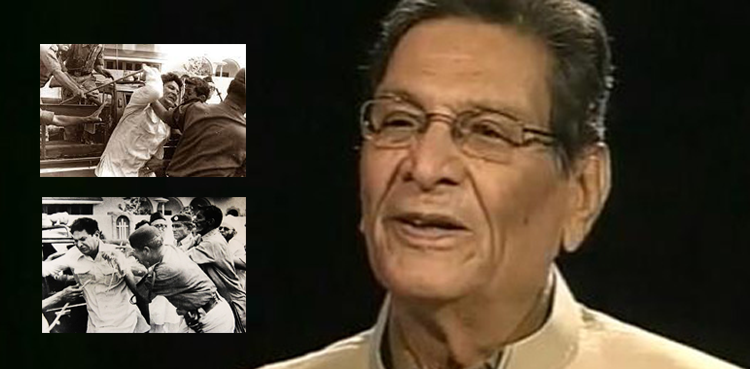

پروفیسر عنایت علی خان کی وجہِ شہرت ان کی طنز و مزاح پر مبنی شاعری ہے، اور یہ کلام انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہماری اصلاح اور ذہنی تربیت کرتا ہے۔ وہ ایک شاعر، ادیب اور ماہرِ تعلیم تھے۔

پروفیسر صاحب نے اپنے کلام میں اخلاقی اور سماجی موضوعات کو سموتے ہوئے معاشرتی خامیوں اور لوگوں کے مسائل کی نشان دہی کی اور اس کے لیے انھوں نے شگفتہ پیرایۂ اظہار اپنایا۔ ان کا طنز شائستگی اور معیار سے آراستہ ہے۔

پروفیسر عنایت علی خان 1935ء میں بھارتی ریاست راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے۔ تقسیمِ ہند کے بعد والدین کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور سندھ کے شہر حیدرآباد میں آباد ہوئے۔ انھوں نے سندھ یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور کئی برسوں تک سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے بھی منسلک رہے۔ سندھ یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے 1961ء میں اوّل پوزیشن کے ساتھ اردو ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ بعد ازاں بی ایڈ کیا اور 1963ء میں مغربی پاکستان میں سرکاری ملازمت اختیار کی جس کے تحت پہلی پوسٹنگ خیر پور اور پھر حیدر آباد تبادلہ ہو گیا۔

کرکٹ کے کھیل سے عنایت علی خان کو بڑا لگاؤ تھا۔ انھوں نے بعد میں کیڈٹ کالج پٹارو میں ملازمت کی تو وہاں اردو پڑھانے کے ساتھ کرکٹ کی کوچنگ بھی کی۔

پروفیسر عنایت علی خان کو شاعری کا شوق ورثے میں ملا تھا۔ ان کے والد ہدایت علی خان ٹونکی اپنے دور کے مشہور شاعر تھے۔ ان کے نانا، دادا اور چچا جان بھی شاعر تھے۔ ان کے شعری مجموعوں میں ’ازراہِ عنایت، ’عنایتیں کیا کیا‘ اور ’کلیاتِ عنایت‘ شامل ہیں۔ پروفیسر عنایت علی خان نے بچّوں کے لیے کہانیاں بھی لکھیں اور ان کی نظموں کی دو کتابیں بھی شایع ہوئیں۔ پروفیسر صاحب کی مزاحیہ نظم بول میری مچھلی کے متعدد قطعات زباں زدِ عام ہوئے۔ ان کا ایک مشہور شعر دیکھیے۔

حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا

لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر

پروفیسر عنایت علی خان 26 جولائی 2020ء کو وفات پاگئے تھے۔ انھیں اکبر ثانی بھی کہا جاتا تھا، کہ ان کا انداز اکبر الہ آبادی سے ملتا تھا۔ خود عنایت صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا: ’’میں اور میرے والد بھی اکبر الہ آ بادی سے بے حد متاثر ہیں۔ بلکہ میری شاعری میں اکبر الہ آبادی کا ہی رنگ نظر آتا ہے۔ اکبر الہ آبادی ایک ذہین اور بڑے شاعر تھے۔ انھوں نے سماجی مسائل پر اپنی شاعری کے ذریعہ بھرپور طنز کیا ہے، اور اپنی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے ذریعے اپنی قوم کو مسائل اور ان کے حل کرنے کا شعور دیا۔‘‘

پروفیسر صاحب نے مختلف مدارج کے طلبا کے لیے اِسلامیات، اُردو اور تاریخ کی کئی نصابی کتابیں بھی مرتب کی تھیں۔