ساغر کو اس کے خلوص، سب سے پیار اور خیر خواہی کے بدلے میں کچھ نہیں ملا، لیکن اس نے زمانے سے شکوہ نہیں کیا اور اشعار کے پھول برساتا رہا۔ اس کے اشعار زندگی کے بارے میں بتاتے تھے، اور انسانی رویوں کی گرہ کشائی کرتے تھے۔ اس نے اپنے وجدان کے سہارے زندگی کو سمجھا اور اپنی قوّتِ ادراک سے اسے گزارنے کا ڈھنگ سیکھا تھا۔ ساغر صدیقی جب تک زندہ رہا، اپنے اشعار کو زندگی کے تلخ و شیریں، تند و سبک لمحات کا آئینہ بناتا رہا۔

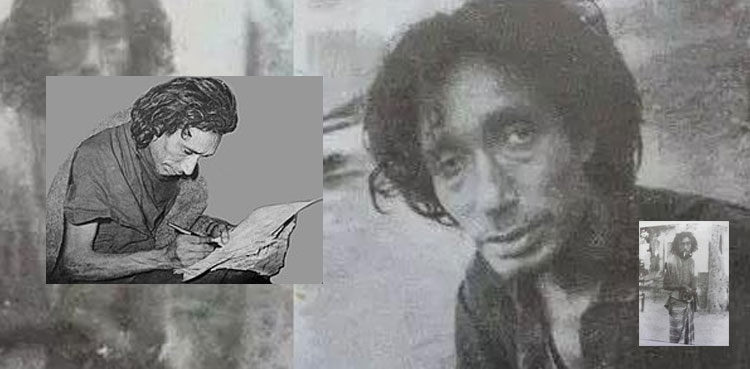

اسے درویش صفت اور فقیر شاعر کہا جاتا ہے جس کی روح آج ہی کے دن اُس کے لاغر اور ناتواں جسم کا ساتھ چھوڑ گئی تھیا۔ یہ 1974ء کی بات ہے جب ایک صبح لاہور شہر کے فٹ پاتھ پر ساغر صدیقی مردہ حالت میں پایا گیا۔ کچھ عرصہ قبل فالج کی وجہ سے اس کا دایاں ہاتھ بھی ہمیشہ کے لیے بیکار ہوگیا تھا۔

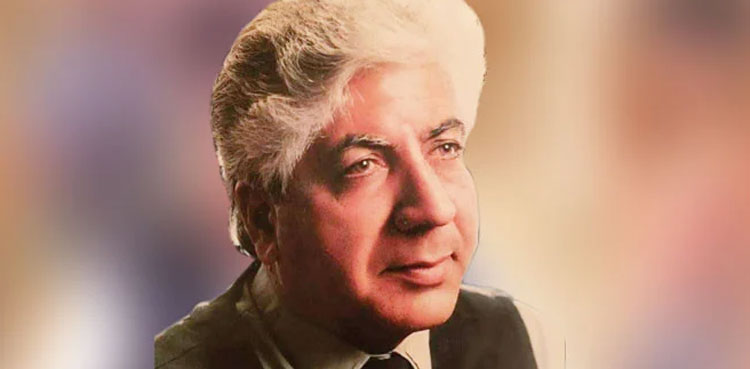

اردو زبان کے اس بے مثال شاعر کا اصل نام محمد اختر تھا۔ وہ 1928ء میں انبالہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اوائلِ عمری ہی میں شعر و شاعری سے شغف تھا اور مصرع موزوں کرنے لگے۔ خود کو کسی قابل سمجھا تو ناصر حجازی تخلّص اختیار کیا اور غزلیں کہنے لگے۔ بعد میں ساغر صدیقی کے نام سے شہرت پائی۔

ساغر صدیقی زود گو شاعر تھے اور ہر صنفِ سخن میں طبع آزمائی کی۔ کئی فلموں کے لیے نغمات بھی لکھے جو بہت مقبول ہوئے اور آج بھی ان کی یاد دلاتے ہیں۔

ساغر صدیقی نے شروع ہی سے غربت دیکھی اور تعلیم حاصل نہیں کرسکے۔ وہ تیرہ، چودہ برس کی عمر میں امرتسر آ گئے اور کسبِ معاش کی صورت یہ نکالی کہ لکڑی کی کنگھیاں بنانے کا کام سیکھنے بیٹھ گئے۔ یہ ہنر سیکھنے کے ساتھ اپنی محنت اور وقت کے لیے کچھ اجرت بھی پانے لگے۔ اس عرصہ میں شعر گوئی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دوستوں اور حلقۂ احباب میں اشعار سنانے لگے اور پھر شاعری ان کی وجہِ شہرت بن گئی اور یہی فن وسیلۂ روزگار بھی بنا۔

ساغر کو لوگ بہت ملے، اور اپنی شاعری کے مداح بھی، لیکن مونس و ہمدم بہت کم نصیب ہوئے۔ یونس ادیب کی ایک کتاب میں ہمیں ساغر صدیقی کی زبانی اس کی زندگی کو پڑھنے کا ملتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔

”گھٹنوں کے بل چلنے کا زمانہ سہارن پور اور انبالہ کی آغوش میں گزرا۔ انبالہ اردو اور پنجابی بولنے والے علاقے کا سنگم ہے۔ ماں کی مامتا، باپ کی شفقت، کہاں اور کیسے پیدا ہوا ہوں؟ یہ میرے لیے علی بابا چالیس چور کے پُرسرار غار کی کہانی ہے۔ میں نے دنیا میں خداوندِ رحیم و کریم سے بہن بھائی کا عطیہ بھی نہیں پایا۔ یہ معلوم نہیں خدا کو اس تنہائی سے یگانہ بنانا مقصود تھا یا بیگانہ؟

بہرحال شاید میری تسکینِ قلبی کے لیے کسی کا نام بھائی رکھ دیا ہو۔ اسی طرح ایک وجود کا تذکرہ میرے بارے میں لکھنے والوں نے کیا ہے جو سراسر غلط ہے۔ دنیا کی چھ سمتوں پر نظر رکھنے والے صاحبِ فراست لاہور کی سڑکوں پر مجھے جب چاہیں ٹوٹا ہُوا بازو، کالی چادر میں چھپائے، احساس کے الٹے پاؤں سے چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی بہن ہوتا تو شاید یہ حال نہ ہوتا۔ میں نے لوگوں سے اپنا نام محمد اختر سنا۔ البتہ ایک پُرشکوہ ماضی کی سرسراہٹ میں نے اپنے پاؤں کے نیچے محسوس کی ہے۔

1936ء میں جب ذرا سوجھ بوجھ کا زمانہ آیا تو ایک ویران مکان کی افسردہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے پرانے صندوقوں میں دیمک چاٹتی ہوئی کتابیں دیکھیں۔ شاید ان کے پڑھنے والے 1857ء کی گھٹاؤں میں ڈوب چکے تھے۔

میں نے اردو اپنے گھر میں پڑھی۔ ایک چالیس پچاس سالہ بزرگ جن کا نام حبیب حسن تھا، بچوں کی تربیت و تعلیم کا بہت ذوق رکھتے تھے۔ یہیں مجھ میں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ میری عمر سات یا آٹھ سال کی ہوگی کہ میں اردو میں اتنی مہارت حاصل کر چکا تھا کہ اکثر خط لکھوانے والے اپنی گزارشات کو میرے اندازِ بیان میں سن کر داد و تحسین سے نوازتے تھے۔ میں نے بچپن کا دور بھی غربت میں صبر و شکر سے گزارا ہے۔ جو کچھ ملتا اس پر بخوشی قناعت کرتا۔

اس وقت کے تمام اردو روزناموں زمیندار، احسان، انقلاب کا مطالعہ میرا شغل تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی میں نے آج تک اردو کا کوئی لفظ غلط پڑھا یا لکھا ہو۔ میں نے شروع میں ناصر حجازی تخلص رکھا، تقریباً دوماہ بعد مجھے یہ تخلص واضح دکھائی نہ دیا۔ تب میں نے اپنا تخلص ساغر صدیقی پسند کیا، جو اب تک موجود ہے۔ دس بارہ برس کی عمر میں، مَیں اپنے استاد حبیب حسن کے ساتھ امرتسر میں رہا کرتا تھا۔

میری عمر سولہ سال کی تھی جب 1944ء میں امرتسر کی جامعہ السنّہ شرقیہ ہال بازار میں جو کہ علومِ شرقیہ کی بہترین درس گاہ تھی، ماہانہ طرحی مشاعرے ہوتے تھے، ان میں شرکت کرنا میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تھی۔

1944ء ہی میں اردو مجلس کے نام سے ڈاکٹر تاثیر مرحوم اور شمس العلماء تاجور نجیب آبادی کے زیرِ سایہ ایک بزم قائم ہوئی۔ اردو زبان کی ترویج و ترقی اس کے اغراض و مقاصد تھے۔ اس کے مشاعروں میں بھی باقاعدہ شریک ہوتا رہا ہوں۔

امرتسر میں دوسری جنگِ عظیم کے باغی آزاد فوج کے تین جرنیلوں کے استقبال کے لیے جلیانوالہ باغ میں تقریبا تیس چالیس ہزار کے مجمع میں، مَیں نے زندگی میں پہلی بار اسٹیج پر آکر نظمیں پڑھیں۔ اس جلسہ میں پڑھی جانے والی نظم کا ایک شعر اور مصرع مجھے یاد ہے جو یوں تھا:

ہو جس کا رخ ہوائے غلامی پہ گامزن

اس کشتیِ حیات کے لنگر کو توڑ دو

تہذیبِ نو کے شیشہ و ساغر کو توڑ دو

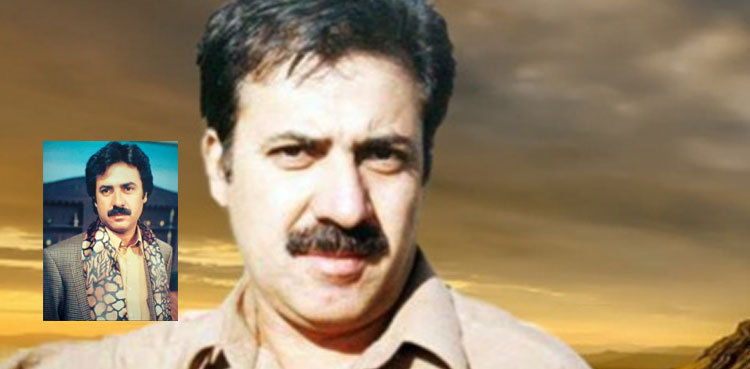

تقسیمِ ہند کے وقت نوجوان ساغر صدیقی لاہور آگئے۔ یہاں فلم اور ادبی رسائل کے لیے کام شروع کیا، لیکن تقدیر نے اس کے ساتھ عجیب مذاق کیا۔ کہتے ہیں ایک اتفاق نے انھیں چرس، بھنگ اور مارفیا کے ٹیکے کا عادی بنا دیا۔ وہ دنیا اور مہذب طور طریقوں سے بیگانہ ہوتے چلے گئے۔ اسی نشے کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ساغر نے اپنی شاعری کو چند سکّوں کے عوض دوسروں کے نام کرنے میں دیر نہ کی۔ کیا اپنے اور کیا غیر، سبھی ان سے غزلیں اور گیت لے جاتے، اور اپنے نام سے پڑھتے اور چھپواتے رہے۔ ساغر صدیقی کو اس نشے نے رہن سہن کے ڈھنگ سے غافل کیا تو ان کے بال بڑھتے، اور میل کچیل سے بھرنے لگے۔ اسی طرح ملبوس کا بھی حال بدتر ہوتا چلا گیا، ان کے ایک ہاتھ میں سگریٹ سلگتا رہتا تھا، الغرض وہی حال حلیہ ساغر کا تھا جو نشے کی لت کا شکار ہوجانے والوں کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فلمی اور ادبی دنیا کے لوگ ان سے دور ہوگئے اور خود ساغر بھی ان کے دفاتر اور اسٹوڈیو آنے جانے سے کترانے لگے۔

ساغر کا آخری وقت بہت مشکل میں گزرا۔ یونس ادیب نے ان الفاظ میں ساغر کے دنیا سے جانے کا احوال لکھا ہے: ”لاہور میں قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ یہ جولائی کے دوسرے ہفتے کی بات ہے۔ ایک دوپہر میں ریڈیو اسٹیشن سے نکل کر لوہاری دروازے پہنچا تو مسلم مسجد کے مینار کے نیچے مجھے ساغر کی ایک جھلک دکھائی دی۔ اس نے اپنے نحیف و نزار جسم سے سیاہ چادر اُتار دی تھی اور ڈھیلا ڈھالا سفید کرتا پہنے چھڑی کے سہار ے کھڑا تھا۔

میں ٹریفک چیر کر اُس کی طرف بڑھا تو اُس نے دھونکی کی طرح چلتے ہوئے سانس کو روک کر مجھے دیکھا اور کہا، ’میں تمھیں ہی یاد کر رہا تھا کہ تم بھی نظارا کر لیتے اور ہاں تم ضرور پوچھو گے کہ فقیر نے سیاہ چادر کیوں اُتار دی ہے اور سفید کرتا کیوں پہن لیا ہے‘ اور چھڑی دکھا کر بولا سب کچھ بتاؤں گا پہلے میری صلیب دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے پھر اُس کا دم اکھڑنے لگا اور اُس نے کھانس کر بلغم تھوکا تو دَم لے کر کفن نما سفید کرتے کو چُھو کر بولا، مقتل کی طرف جانے کی گھڑیاں آ گئی ہیں اور میں نے کفنی پہن لی ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا ’لیکن تم ہو کہاں؟‘ اُس نے اپنی بے نور ہوتی آنکھوں سے عینک اتار کر پرے پھینک دی اور بولا ’اب کچھ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا اور جا بھی کہاں سکتا ہوں۔ صرف چولا بدلنے گیا تھا۔ اب تو میں نے سب تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔‘

ٹریفک کے شور میں ساغر کی آواز ڈوب ڈوب جاتی تھی۔ پھر وہ میر ے آخری سوال کا جواب دیے بغیر لوہاری کے اندر اپنے لرزیدہ جسم کو کھینچ کر لے گیا۔

رات کو مجھے دیر تک نیند نہ آئی اور مجھے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے روشنی اپنے آپ کو سمیٹ رہی ہے۔ اُنہی دنوں طالب چشتی روتا ہوا ریڈیو اسٹیشن میں داخل ہوا اور اُس نے گلوگیر آواز میں بتایا۔ بابا جی خون تھوک رہے ہیں اور پان گلی کے باہر منیر چھولیاں والے کے تھڑے کے نیچے پڑے ہیں۔

میں کام جاری نہ رکھ سکا اور طالب کے ساتھ لوہاری پہنچا تو ساغر وہاں نہیں تھا۔ ہم نے انار کلی، ایبک روڈ، آبکاری روڈ، پیسہ اخبار، شاہ عالمی اور سوتر منڈی میں ہر جگہ اُسے تلاش کیا لیکن ساغر کا کوئی نشان نہ ملا۔ دوسر ے دن میں ریڈیو اسٹیشن جانے کی بجائے صبح ہی صبح لوہاری چلا گیا اور اُسے مکتبہ جدید کے سامنے دیکھ کر میرا دَم گھٹنے لگا۔ راہگیر اُسے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے تھے اور دکان دار اپنے اپنے گاہکوں میں مصروف تھے۔

اس نے بند ہوتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا تو اُس کے منہ سے خون نکل کر اُس کے ہونٹوں پر پھیل گیا، اُس نے سفید آستین سے پونچھ کر دوبارہ کچھ کہنے کی آرزو کی تو خون کی لکیریں اُس کی کفنی پر بہنے لگیں۔

اپنے ہی خون میں شرابور ساغر صدیقی اس ہنستے بستے شہر میں کئی دنوں تک مقتل کا نظارا بنا رہا، اُس وقت ملک کی سب سے بڑی ادبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے انتخابات پر پانی کی طرح روپیہ بہایا جا رہا تھا اور بہت سار ے خوش حال ادیب اور شاعر رائٹرز گلڈ سے معذوروں کا وظیفہ بھی پا رہے تھے لیکن ساغر جس نے عمر بھر صلہ و ستائش سے بے نیاز ہو کر حُسن و پیار اور رحم کے گیت تراشے تھے، اپنے خون آلود کرتے میں لپٹا تیسر ے دن بے کسی کے ساتھ مر گیا تھا۔”

ساغر صدیقی وہ شاعر تھا جسے ہر صبح ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا۔ پیسے اس کی سب سے بڑی ضرورت یعنی نشے کی طلب پوری کرسکتے تھے کیوں کہ وہ اچھا کھانے پینے، پہننے کی ہر خواہش ترک کرچکے تھے۔ ناشر، فلم ساز اور ریڈیو کہیں سے یا تو بَروقت مشاہرہ یا معاوضہ نہ ملا یا پھر کسی نے طلب کرنے کے باوجود اسے مایوس لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔

مدہوشی و مستی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے رہنے والے ساغر صدیقی کو لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی سی جگہ مل گئی۔ وہ اپنی زندگی میں بھی ایسے ہی تھوڑی سی جگہ گھیر کر پڑے رہتے تھے۔ شہر کی کسی سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پر، کسی دکان کے چھپرے تلے یا ایک مزار کے احاطے میں۔

اردو زبان کے اس شاعر کی غزلیں مقبول اور کئی اشعار زباں زدِ عام ہوئے۔ یہ غزل دیکھیے۔

ہے دعا یاد مگر حرفِ دعا یاد نہیں

میرے نغمات کو اندازِ نوا یاد نہیں

میں نے پلکوں سے درِ یار پہ دستک دی ہے

میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں

میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو

مجھ سے کہتے ہیں وہی عہدِ وفا یاد نہیں

کیسے بھر آئیں سرِ شام کسی کی آنکھیں

کیسے تھرائی چراغوں کی ضیا یاد نہیں

زندگی جبرِ مسلسل کی طرح کاٹی ہے

جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں

ساغر صدیقی کا کلام ’زہرِ آرزو‘، ’غمِ بہار‘، ’تیشۂ دل‘، ’ ’سبز گنبد‘، ’مقتلِ گل‘ کے نام سے شعری مجموعوں کی صورت میں محفوظ ہے۔