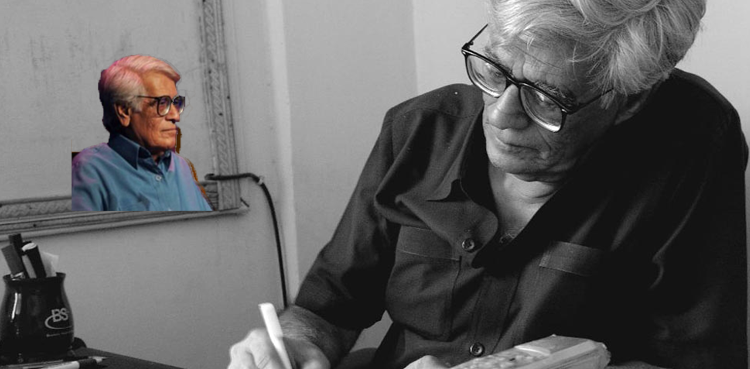

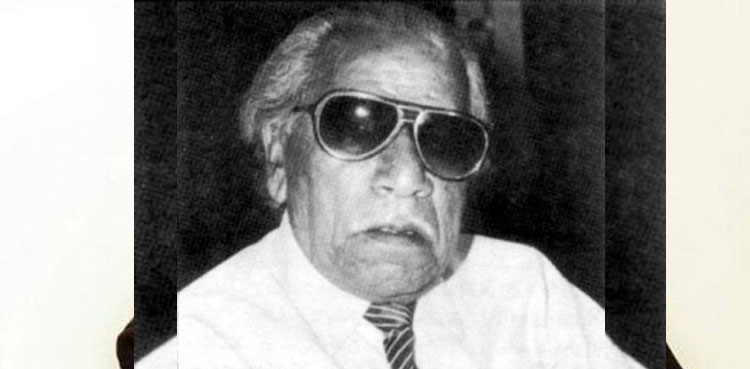

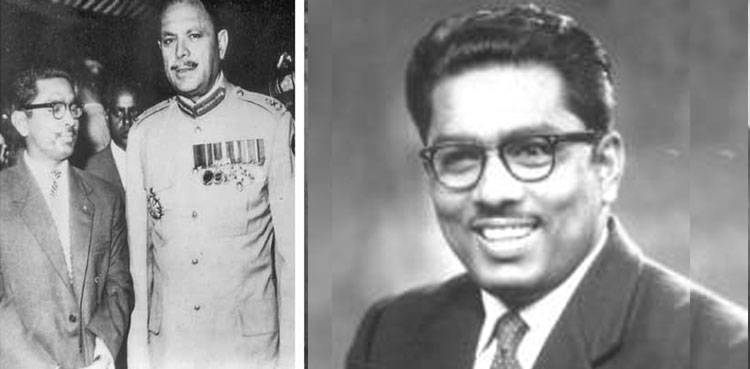

عبید اللہ بیگ کی پہچان ’کسوٹی‘ بنا جو پاکستان ٹیلی ویژن کا مقبول ترین پروگرام تھا۔ ذہانت، قوی حافظے اور وسیع مطالعے کے ساتھ عبید اللہ بیگ ایک لائق فائق اور وسیع علم کے ساتھ اپنے شفیق روّیے اور انکسار کے سبب ہر دل عزیز ٹھیرے۔ انھیں پاکستان کے علمی و ادبی حلقوں اور ذرائع ابلاع میں وہ احترام حاصل تھا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آج عبید اللہ بیگ کی برسی ہے۔

مداحوں کے لیے معلوماتِ عامہ کا میدان عبیداللہ بیگ کی بنیادی شناخت بنا۔ لیکن وہ ایک مدیر، صدا کار، دستاویزی فلم ساز، ناول اور ڈرامہ نگار، فیچر رائٹر، سیاح اور شکاری بھی تھے۔ ٹیلی ویژن کے بعد وہ ماحولیات کے تحفظ کی غیر سرکاری تنظیم سے منسلک ہوئے اور بقائے ماحول کے لیے رپورٹنگ کے ساتھ بطور ماہرِ ابلاغ تربیت دینے کا کام کیا۔ انھوں نے پاکستان ٹیلی وژن کے صدر دفتر میں شعبۂ تعلقاتِ عامّہ میں بھی خدمات انجام دیں اور ایک جریدہ ’’ٹی وی نامہ‘‘ بھی جاری کیا۔

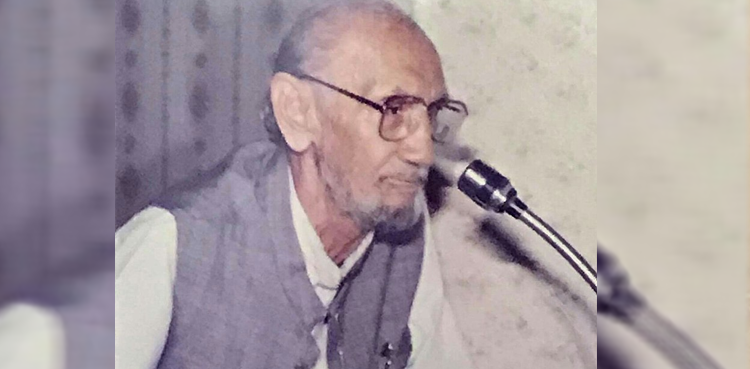

عبید اللہ بیگ کا اصل نام حبیب اللہ بیگ تھا۔ ان کے والد محمود علی بیگ بھی علم دوست شخصیت تھے اور یوں گھر ہی میں مطالعے کی طرف رجحان ہوا اور کتابیں پڑھنے کا شوق پروان چڑھا۔ ان کا خاندان بھارت کے شہر رام پور سے نقل مکانی کر کے پاکستان آیا تھا۔ یہ بات ہے 51ء کی۔ عبید اللہ بیگ نے کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ان کا بچپن اور نو عمری کا دور رام پور اور مراد آباد میں گزرا۔ ان کا خاندان شکار کا شوقین تھا اور عبید اللہ بیگ بھی گھر کے بڑوں کے ساتھ اکثر شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ اسی نے ان کے اندر سیر و سیاحت کا شوق پیدا کیا۔

کسوٹی وہ پروگرام تھا جس میں افتخار عارف، قریش پور اور غازی صلاح الدین جیسی نام ور اور قابل شخصیات بھی ان کے ساتھ رہیں۔ عبید اللہ بیگ نے پاکستان ٹیلی وژن کے متعدد پروگراموں کی کمپیئرنگ بھی کی جن میں پگڈنڈی، منزل، میزان، ذوق آگہی اور جواں فکر کے علاوہ اسلامی سربراہ کانفرنس بھی شامل ہیں۔حکومتِ پاکستان کی جانب سے انھیں صدارتی تمغہ برائے حسنِ کارکردگی دیا گیا تھا۔

عبید اللہ بیگ ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ رہے۔ ٹی وی پر کسوٹی سے پہلے ‘سیلانی’ بھی ان کا ایک فلمی دستاویزی سلسلہ تھا جو بہت مشہور ہوا۔ تاہم یہ پروگرام چند وجوہ کی بناء پر بند کردیا گیا، پی ٹی وی کے لیے عبید اللہ بیگ نے تین سو سے زائد دستاویزی فلمیں بنائی تھیں جن کو عالمی سطح پر سراہا گیا اور عبید اللہ بیگ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی فلم وائلڈ لائف اِن سندھ کو 1982ء میں 14 بہترین فلموں میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ عورتوں کے مسائل پر ایک فلم کو 18 زبانوں میں ڈھال کر پیش کیا گیا۔ سندھ میں قدرتی حیات اور ماحول سے متعلق ان کی دستاویزی فلمیں بہت شان دار ہیں اور اس کام پر انھیں ایوارڈ بھی دیے گئے۔

قلم اور کتاب سے ان کا تعلق فکر و دانش اور معلوماتِ عامہ کی حد تک نہیں تھا بلکہ وہ ایک ادیب بھی تھے جن کا پہلا ناول ’اور انسان زندہ ہے‘ ساٹھ کی دہائی میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا ناول ’راجپوت‘ 2010ء میں نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد نے شائع کیا۔

عبید اللہ بیگ فارسی، عربی اور انگریزی زبانیں بھی جانتے تھے۔ ہمہ جہت شخصیت کے مالک عبید اللہ بیگ علم و ادب کے شیدائیوں کے لیے یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ فلسفہ، تاریخ، تہذیب و تمدن، سیاحت، ماحولیات، ادب کے ہر موضوع پر عبیداللہ بیگ کے بات کرنے کا انداز بھی منفرد اور دل چسپ تھا۔

22 جون 2012ء کو عبید اللہ بیگ نے دارِ فانی کو خیرباد کہا تھا۔ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور وفات سے چند ماہ پہلے پیٹ کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ وہ ڈی ایچ اے گزری قبرستان میں سپردِ خاک کیے گئے۔