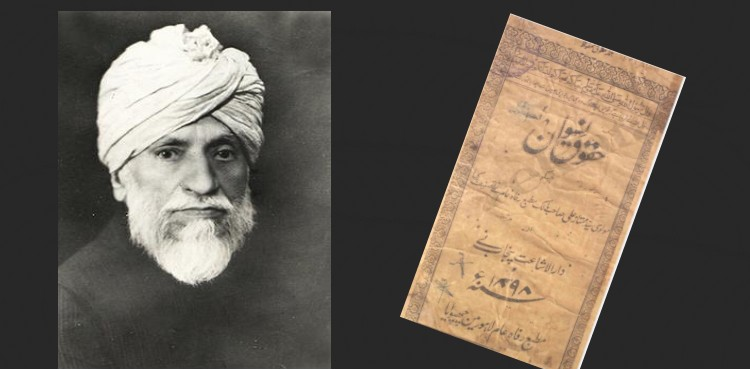

آج آزادیٔ ہند کے بڑے حامی اور تحریکِ پاکستان کے عظیم راہ نما نواب بہادر یار جنگ کا یومِ وفات ہے۔ بہادر خاں نے بہت کم عمر پائی تھی۔ 1905ء میں پیدا ہوئے اور 1944ء میں اس فانی زندگی سے نجات پا گئے۔ یوں دیکھیے تو ان کے مقدّر میں زندگی کی چالیس بہاریں بھی نہ آسکیں، لیکن اسی مختصر عمر میں نام و مقام، عزّت و مرتبہ بھی حاصل کیا اور دلوں پر اپنا نقش چھوڑ گئے۔

مسلم لیگ کے سرگرم راہ نما، مسلمانوں کے قائد اور خطیبِ سحرُ البیان کی حیثیت سے مشہور بہادر یار جنگ 25 جون 1944 کو دنیا سے رخصت ہوگئے تھے۔ یہاں ہم بانیٔ کُل ہند مجلسِ تعمیرِ ملّت اور اقبال اکیڈمی کے صدر سید خلیل اللہ حسینی کی ایک تحریر نقل کررہے ہیں جنھیں بہادر یار جنگ کی رفاقت نصیب ہوئی تھی۔ سید خلیل اللہ حسینی لکھتے ہیں، "بہادر خاں اگر صرف خطیب ہوتے تو اپنی ساری مشّاقیِ خطابت اور مقررانہ عظمت کے باوجود پھر بھی قائدِ ملّت نہ ہوتے۔ اگر ان کی غیر معمولی تنظیمی صلاحیت کی تعریف مقصود ہے تو بلاشبہ اس میدانِ اجتماعی میں بھی وہ اپنی نظیر آپ تھے، لیکن تنظیمی صلاحیت ان کی عظمت کا راز نہ تھی۔”

"اگر ان کی دل موہ لینے والی قد آور شخصیت کی ستائش کی جاتی ہے تو بھی بے جا ہے کہ ایک عظیم اور پُراسرار شخصیت اپنے دلربا تبسم سے دلوں کو مٹّھی میں لے لیتی ہے اور دلوں کو مسخّر کرنے کا ان کا فن خوبانِ شہر کے لیے بھی باعثِ صد رشک و حسرت تھا لیکن یہ دلآویزیِ طبع بجائے خود عظمتِ بہادر خاں کی کلید نہیں ہے۔”

"بہادر خان کی عظمت کا راز یہ تھا کہ وہ ایک انسان تھے، انسانوں کی دنیا میں انسان تھے اور یہی بڑی غیر معمولی بات ہے!”

"لوگوں سے ملنے جلنے کے انداز، چھوٹوں سے محبت، اور بڑوں کا ادب، ان صفات کا پیکر میں نے تو صرف بہادر خان کو دیکھا۔ چھوٹوں سے شفقت کا تو میں بھی گواہ ہوں۔ میں ایک کم عمر طالب علم کی حیثیت سے درسِ اقبال کی محفلوں میں جاتا اور کسی کونے میں بیٹھ جاتا۔”

"ایک مرتبہ وہ میرے قریب آئے۔ نام پوچھا، تعلیم کے بارے میں سوال کیا اور ہمّت افزائی کے چند کلمات کہے، بات آئی گئی ہو گئی۔”

"اب اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ وہ موٹر میں جارہے ہوں اور میں سائیکل پر، لیکن سلام میں پہل ہوتی موٹر میں سے۔ پہلی مرتبہ جب دار السلام روڈ پر ایسا سابقہ ہوا تو جواب دینے میں غالباً میرے دونوں ہاتھ اٹھ گئے اور میں سائیکل سے گرتا گرتا بچا۔”

"ایک چپراسی صاحب، بہادر خان کے بڑے اعتماد کے کارکن تھے۔ ایک دفعہ جب وہ ملنے گئے اور کمرہ میں بلا لیے گئے تو بچارے ٹھٹک سے گئے۔ کیوں کہ اس وقت بہادر خان سے ان کے ناظم صاحب مصروفِ تکلم تھے۔ بہادر خان نے بات کو تاڑ لیا اور کہا کہ آپ چپراسی ہوں گے دفتر میں، میرے پاس تو سب برابر ہیں بلکہ آپ تو میرے رفیق ہیں۔ یہ کہہ کر ان کو اپنے بازو صوفہ پر بٹھا لیا۔”

"ایسے واقعات کا انبار لگایا جا سکتا ہے اور ایسا واقعہ بہادر خان کی شرافت، خلوص، انسانی محبت اور جذبۂ خدمت کا ثبوت دیتا رہے گا۔ بہادر خاں کا حال پہاڑ کی بلند چوٹی کا سا تھا۔ دور سے دیکھیے تو جاہ و جلال کا منظر، قریب ہوتے جائیے تو آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو طراوت اور طبیعت کو تازگی ملتی۔ پھر دنیا کا منظر ہی کچھ اور حسین نظر آتا۔”

پروفیسر خواجہ قطب الدّین نے ان کی برسی کے موقع پر ایک مضمون پڑھا تھا جس کے چند پارے پیشِ خدمت ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، محمد بہادر خان فروری 1905ء کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کے چند دن بعد ہی ان کی والدہ وفات پاگئیں۔ بہادر خان کی نانی نے جو ایک نہایت سمجھ دار اور مذہبی خاتون تھیں ان کی پرورش کی۔ اٹھارہ سال کے ہوئے تو والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ والد کے انتقال کے وقت جاگیر قرضوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی۔ نواب صاحب نے غیر معمولی تدبّر اور انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور تھوڑی سی مدّت میں قرضوں سے نجات حاصل کرلی۔ جاگیر کے حالات سنبھل گئے تو نواب صاحب نے حج بیتُ اﷲ کا عزم کیا۔ حج سے فارغ ہوکر مسلم ممالک کی سیاحت کی، سیّاحت سے واپسی کے بعد خاکسار تحریک سے وابستگی اختیار کرلی اور ساتھ ہی ریاست کی ایک سیاسی و مذہبی تنظیم مجلسِ اتحادُ المسلمین میں بھی شامل ہوگئے۔

1944ء میں وہ خاکسار تحریک سے علیحدہ ہوگئے اور اپنی ساری توجہ مجلسِ اتحادُ المسلمین کی طرف مرکوز کردی۔ انھوں نے مجلس میں ایک رضاکار تنظیم قائم کی۔ بہادر یار جنگ کی قائدانہ صلاحیتوں نے مسلمانانِ حیدر آباد(دکن) میں ایک نیا قومی جذبہ پیدا کردیا۔

سیاست میں ان کے ہیرو قائدِ اعظم تھے جن کی زندگی سے انھوں نے عزم و ثبات کا سبق سیکھا تھا۔ ان میں قائدِاعظم کی سی اصول پرستی تھی اور وہی بے باکی اور صاف گوئی۔ وہ نڈر اور جری تھے۔ مجاہد کی طرح ہر محاذ پر ڈٹ جاتے اور غازی کی طرح کام یاب اور کام ران رہتے۔

دوسری خصوصیت ان کی خطابت تھی۔ قدرت نے انھیں یہ نعمت بطورِ خاص عطا کی تھی اور اس کا استعمال بھی انھوں نے ہر موقع اور ہر محل پر صحیح کیا۔ بغیر کسی تیاری کے وہ ہر موضوع پر بے تکان بولتے تھے۔ انھوں نے تحریکِ پاکستان کو فروغ دینے میں جس خلوص و تن دِہی سے حصہ لیا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اسلام کے بڑے شیدائی تھے۔ ان کی دلی تمنّا تھی کہ ایک ایسی مملکت برصغیر کے اندر بنائی جائے جہاں اسلامی آئین و قوانین نافذ ہوں۔

بہادر یار جنگ کی تحریر بھی زبردست ہوا کرتی تھی جس کا اندازہ "میں مطالعہ کس طرح کرتا تھا؟” کے عنوان سے اس عظیم راہ نما کے مضمون سے کیا جاسکتا ہے۔ ان کا یہ مضمون 1942ء میں شایع ہوا تھا۔ بہادر یار جنگ لکھتے ہیں: "میری حالت ان نوجوانوں سے مختلف نہ تھی جو ابتدائی درسی کتابوں سے فارغ ہو کر عام مطالعہ کی ابتدا کرتے ہیں۔”

"اس عمر میں جب کہ دماغی صلاحیتیں پوری طرح ابھری ہوئی نہیں ہوتیں اچھی اور بری کتاب کی تمیز بہت کم ہوتی ہے۔ قصص اور حکایات مبتدی کی توجہ کو جلد اپنی طرف پھیر لیتے ہیں۔ میرے مطالعہ کی ابتدا بھی حکاایت و قصص سے ہوئی۔”

"مدرسہ اور گھر پر اساتذہ کی گرفت سے چھوٹنے کے بعد جو اوقاتِ فرصت مل جاتے وہ زیادہ تر کسی ناول یا افسانہ کی نذر ہو جایا کرتے تھے۔ کھیل کود سے مجھے کچھ زیادہ دل چسپی نہ تھی۔ یا سچّی بات یہ ہے کہ کھیل کود کے قابل ہی نہیں بنایا گیا تھا۔ قد کی بلندی نے اب اعضا میں تھوڑا تناسب پیدا کر دیا ہے۔ ورنہ اپنی عنفوانِ شباب کی تصویر دیکھتا ہوں تو موجودہ متحارب اقوام کے بنائے ہوئے کسی آتش افروز بم کی تشبیہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ چار قدم چلتا تھا تو ہانپنے لگتا تھا اور کھیلنے کے بجائے خود دوسروں کے لیے تماشہ بن جاتا تھا۔ اس لیے میری زندگی کا عملی دستور "اگر خواہی سلامت برکنار است” تھا۔ نگاہیں کبھی کھیلتے ہوئے احباب پر پڑتی تھیں اور کبھی صفحاتِ کتاب کے میدان میں دوڑنے لگتی تھیں اور جب پلے گراؤنڈ سے اٹھ کر گاڑی میں سوار ہوتا تو مدرسہ سے گھر پہنچنے تک ناول کے ایک دو باب ضرور ختم ہو جاتے تھے۔”

"رفتہ رفتہ اس شوق نے جنون کی شکل اختیار کر لی۔ عمر جیسے جیسے بڑھتی گئی یہ جنون ویسے ویسے اعتدال پر آتا گیا۔ ایک طرف موضوعِ مطالعہ میں تبدیلی ہوئی اور افسانوں اور حکایات کی بجائے سوانح عمری اور سیرت کا مطالعہ شروع ہوا اور مطالعہ کے اوقات متعین و معین ہونے لگے۔”

"بیسویں صدی عیسوی کے ہر نوجوان کی طرح شاعری کا خبط شعور کی ابتدا کے ساتھ پیدا ہو چکا تھا اور شوقِ شعر گوئی نے شعرا کے تذکروں اور دواوین کی طرف متوجہ کردیا تھا۔ آج اپنے کلام کا پرانا نمونہ سامنے آجاتا ہے تو بے اختیار ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے۔ لیکن آج سے 25 برس قبل ہم اپنے آپ کو غالب اور ذوق سے کچھ زیادہ نہیں تو کم بھی نہ سمجھتے تھے۔ ہماری شعر گوئی اور مطالعۂ دواوین کا سب سے اچھا وقت صبح کے ابتدائی لمحات ہوا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ادب نے ایک معیاری کیفیت پیدا کی تو خود بخود یہ احساس ہونے لگا کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں۔ اور ہماری میز سے ہٹ کر دواوین الماریوں کی زینت بنتے گئے۔ اور بانگِ درا کے سوا میز پر کچھ باقی نہیں رہا۔ آخری دور میں اگر کسی کے کلام نے اقبال کے کلام کا ساتھ دیا تو وہ مولوی روم کی مثنوی اور سعدی کی گلستاں تھی۔”

"مطالعہ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک پنسل ہاتھ میں اور ایک نوٹ بک جیب میں ہوتی۔ میرے کتاب خانے میں مشکل سے کوئی کتاب ہوگی جس پر تاریخ ابتداء اور انتہائے مطالعہ درج نہ ہو۔ جو فقرے ادبی، تاریخی یا کسی اور حیثیت سے پسندیدہ ہوتے اس پر یا تو کتاب ہی میں نشان لگا دیا جاتا اور بار بار اس پر نظر ڈالی جاتی یا پھر نوٹ بک پر درج کرلیا جاتا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کی جاتی۔ والدِ مرحوم کی خدمت میں شمالی ہند کے اکثر اصحاب تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو سن کر اپنی زبان کے نقائص کا احساس بڑھتا گیا۔ نتیجہ سب سے زیادہ توجہ زبان کی درستی پر مرکوز رہی۔ کوئی اچھی ترکیب سے کوئی نئی تشبیہ، کوئی انوکھا استعارہ نظر سے گزرتا تو سب سے بڑی فکر یہ دامن گیر ہوجاتی تھی کہ اس کو جلد سے جلد صحیح طریقے پر اپنی گفتگو میں استعمال کر لیا جائے۔”

"جب ہم اپنے گھر میں جوان اور بڑے سمجھے جانے لگے تو ہماری بیٹھک کے کمرے الگ کر دیے گئے تھے اور احباب کی محفلیں جمنے لگی تھیں۔ لغویات سے فطرتاً نفرت تھی۔ علم و ادب زندگی کا سب سے دل چسپ مشغلہ بن گئے تھے۔ ابتداً محض تفریح کے طور پر میں نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر مطالعہ کرنا شروع کیا۔ یعنی یہ ہوتا کہ الہلال، ہمایوں، ہزار داستان، معارف، زمانہ یا کوئی اور معیاری ادبی و علمی رسالہ یا کوئی اچھی کتاب کسی ایک صاحب کے ہاتھ میں ہوتی اور اکثر میں ہی قاری کی خدمت انجام دیا کرتا۔ ایک ایک فقرے پر اکٹھے خیال آرائیاں ہوتیں، اختلاف و اتفاق ہوتا۔ بحث و تکرار ہوتی اور یہ بحث دماغ کے صفحہ پر خیالات کے کبھی نہ مٹنے والے تسامات کا باعث بنتی۔”

"تجربے نے بتلایا کہ خاموش اور انفرادی مطالعہ سے یہ مشترک مطالعہ کا طریقہ زیادہ مفید اور زیادہ کارآمد ہے، جب سیر و تراجم تذکرہ و تاریخ سے آگے بڑھ کر ذوقِ مطالعہ نے ٹھوس اور سنجیدہ فلسفیانہ و سیاسی، اخلاقی و مذہبی علوم کی طرف توجہ کی تو ایک اور طریقے نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ فلسفہ اور علمِ کلام یا مذہب و سیاست کے کوئی مقامات اگر سمجھ میں نہ آتے تو میں ان کو اپنی اس چھوٹی نوٹ بک میں جو میرے جیب کا مستقل سرمایہ بن گئی تھی، نوٹ کرتا اور جن بزرگوں کی نظر ان علوم پر میرے نزدیک عمیق تھی ان سے ملاقات کے جلد سے جلد مواقع تلاش کرتا اور ان سے ان اشکال کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ آج اپنے ان لمحات کو اپنی حیاتِ گزشتہ کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہوں۔”

"لوگ صرف کتاب پڑھنے کو مطالعہ سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک کسی کے مطالعہ کا مطالعہ یہی سب سے اچھا مطالعہ ہے۔ جب والد مرحوم کے انتقال کی وجہ سے اٹھارہ برس کی ابتدائی عمر ہی میں میرے سَر پر گھر کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا اور مدرسہ کی تعلیم ناقص حالت میں ختم ہوگئی۔ تو میرے مطالعہ کا سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے مختلف اصنافِ علم میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا ہو ان کو اپنے اطراف جمع کرلوں یا ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور ان کی عمر بھر کے مطالعہ کا نچوڑ ان سے سنوں اور پھر کانوں کے ذریعہ اس کا مطالعہ کروں، اسی تمنا نے آوارہ گردی و صحرا نوردی پر آمادہ کیا۔”

"لوگ اوراقِ کاغذ کے مجموعے کو الٹنے اور اس پر لکھی ہوئی سیاہ لکیروں کو پڑھنے کا نام مطالعہ سمجھتے ہیں۔ میرے پیشِ نظر ہمیشہ سے ایک اور کتاب رہی ہے جس کے صرف دو ورق ہیں لیکن جس میں سب کچھ ہے اور یہ کتاب صحیفۂ کائنات ہے۔ آسمان اور زمین کے ان دو اوراق کے درمیان مہر و ماہ، کواکب و سیارات، شفق، قوس قزح، ابر و باد، کوہ صحرا، سمندر و ریگستان نے ایسے ایسے خطوط کھینچے ہیں جن میں فکر کرنے والی نگاہ اپنے لیے سب کچھ حاصل کرسکتی ہے۔”

"آہ دنیا بدل گئی، فرصت کے وہ رات دن اب خود میرے لیے افسانہ بن گئے۔ اب ان کو جی ڈھونڈتا ہے مگر پا نہیں سکتا۔ قوم و ملّت کی جو ذمہ داریاں ہم نے ابتدائی اوقاتِ فرصت کو صرف کرنے کے لیے اپنی مرضی سے قبول کی تھی، اپنی زندگی کے سارے لمحات پر مسلط ہو گئیں۔ کتاب سامنے آتی ہے تو تنگیِ وقت کا تصور آہ بن کر زبان سے نکلتا ہے۔ اخبار ہی پڑھنے سے فرصت نہیں کتاب کا ذکر کیا۔ اب کتاب پڑھنے کی سب سے اچھی جگہ ریل گاڑی کا ڈبہ ہے اور سفر کی وہ منزلیں جو طے ہونے سے رہ جائیں۔”

صبیحہ خانم کا اصل نام مختار بیگم تھا۔ اس ڈرامے میں انھیں صبیحہ خانم کے نام سے متعارف کروایا گیا اور یہی فلمی دنیا میں ان کی پہچان بنا۔ ’بت شکن‘ کے بعد صبیحہ خانم کو ایک فلم میں سائڈ ہیروئن کا رول ملا اور پھر یہ سلسلہ کئی کام یاب اور سپر ہٹ فلموں تک دراز ہوگیا۔ فلمی اعداد و شمار کے مطابق صبیحہ نے مجموعی طور پر 202 فلموں میں کام کیا۔ صبیحہ خانم نے اپنی شان دار کارکردگی پر پانچ نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ انھیں نگار ایوارڈ سات لاکھ، شکوہ، دیور بھابی میں بہترین اداکارہ، سنگ دل میں بہترین معاون اداکارہ اور اک گناہ اور سہی میں خصوصی اداکاری کے زمرے میں دیے گئے تھے۔

صبیحہ خانم کا اصل نام مختار بیگم تھا۔ اس ڈرامے میں انھیں صبیحہ خانم کے نام سے متعارف کروایا گیا اور یہی فلمی دنیا میں ان کی پہچان بنا۔ ’بت شکن‘ کے بعد صبیحہ خانم کو ایک فلم میں سائڈ ہیروئن کا رول ملا اور پھر یہ سلسلہ کئی کام یاب اور سپر ہٹ فلموں تک دراز ہوگیا۔ فلمی اعداد و شمار کے مطابق صبیحہ نے مجموعی طور پر 202 فلموں میں کام کیا۔ صبیحہ خانم نے اپنی شان دار کارکردگی پر پانچ نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ انھیں نگار ایوارڈ سات لاکھ، شکوہ، دیور بھابی میں بہترین اداکارہ، سنگ دل میں بہترین معاون اداکارہ اور اک گناہ اور سہی میں خصوصی اداکاری کے زمرے میں دیے گئے تھے۔

فلمی دنیا میں کام یابی کے جھنڈے گاڑنے والی صبیحہ خانم 82 سال کی تھیں اور ذیابیطس اور بلڈ پریشر جیسے امراض کا شکار تھیں۔ لیکن اس عمر میں بھی خاصی متحرک رہیں۔ وہ زندگی کے آخری سال تک امریکا میں مختلف تقاریب میں شریک ہوتی رہیں اور تہواروں پر مسلم کمیونٹی کی جانب سے دعوت قبول کرتی تھیں۔ وہ 1999 میں امریکا، ورجینیا منتقل ہوئی تھیں۔ صبیحہ خانم 13 جون 2020ء کو اس دنیا سے رخصت ہوگئیں۔

فلمی دنیا میں کام یابی کے جھنڈے گاڑنے والی صبیحہ خانم 82 سال کی تھیں اور ذیابیطس اور بلڈ پریشر جیسے امراض کا شکار تھیں۔ لیکن اس عمر میں بھی خاصی متحرک رہیں۔ وہ زندگی کے آخری سال تک امریکا میں مختلف تقاریب میں شریک ہوتی رہیں اور تہواروں پر مسلم کمیونٹی کی جانب سے دعوت قبول کرتی تھیں۔ وہ 1999 میں امریکا، ورجینیا منتقل ہوئی تھیں۔ صبیحہ خانم 13 جون 2020ء کو اس دنیا سے رخصت ہوگئیں۔