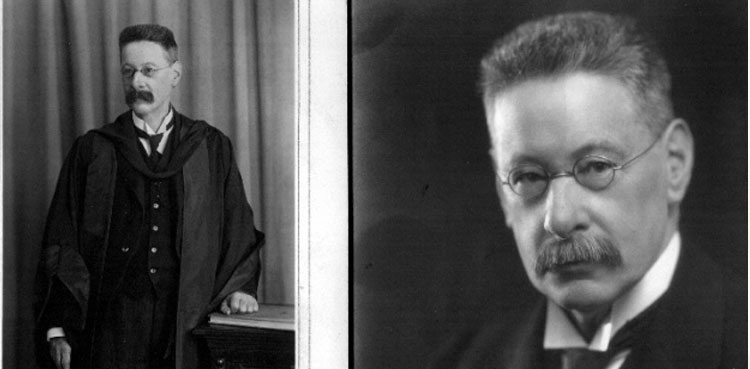

پاکستان میں فلمی صنعت کے دورِ عروج میں خواجہ پرویز نے کئی بے مثال نغمات لکھے اور ان کے کتنے ہی گیت لازوال ثابت ہوئے۔ جب انڈسٹری پر زوال آیا تو وہ اسٹیج کے لیے اسکرپٹ لکھنے لگے اور فلمی منظر نامے بھی تحریر کیے۔ آج خواجہ پرویز کی برسی ہے۔

مسرت نذیر کے شادی بیاہ کے گیتوں کی معروف البم کے نغمے بھی خواجہ پرویز نے ہی تحریر کیے تھے۔ استاد نصرت فتح علی خان نے بھی خواجہ پرویز کے کئی گیت گائے جو بے حد مقبول ہوئے۔ ”اکھیاں اڈیک دیاں“ انہی میں سے ایک ہے۔

فلم انڈسٹری کے صفِ اوّل کے گلوکاروں نے خواجہ پرویز کے گیت گائے ہیں۔ ملکۂ ترنم نور جہاں ، مہدی حسن اور کئی گلوکار اس میں شامل ہیں جو بہت مشہور ہوئے۔ خواجہ پرویز نے نصف صدی ت پاکستانی فلمی صنعت کے لیے بطور نغمہ نگار کام کیا۔

خواجہ پرویز 20 جون 2011ء کو وفات پاگئے تھے۔ اردو گیتوں کے ساتھ پنجابی زبان میں بھی ان کے تحریر کردہ کئی نغمات مقبول ہوئے۔

وہ 1932ء میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ قیامِ پاکستان کے بعد خواجہ پرویز اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور میں گوالمنڈی کے علاقے میں آبسے۔ ان کا اصل نام خواجہ غلام محی الدّین تھا اور پرویز ان کا تخلص۔ فلمی دنیا میں انھیں خواجہ پرویز کے نام سے شہرت اور پذیرائی ملی۔

خواجہ صاحب نے دیال سنگھ کالج سے گریجویشن کیا تھا۔ یہاں ان کی دوستی اس وقت کے معروف ہدایت کار ولی کے بیٹے سے ہوگئی۔ اسی کے توسط سے خواجہ پرویز کو ہدایت کار ولی نے جانا اور 1955ء میں انھیں اپنے اسٹنٹ کے طور پر ساتھ رکھ لیا۔ یوں خواجہ پرویز کا فلم انڈسٹری میں سفر شروع ہوا۔ انھوں نے معاون ہدایت کار کے طور پر تین فلمیں مکمل کروائیں، لیکن طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی اور پھر معروف نغمہ نگار سیف الدین سیف کے ساتھ کام شروع کر دیا۔

خواجہ پرویز سے ہدایت کار دلجیت مرزا نے اپنی فلم ’رواج‘ کے گیت لکھوائے۔ اس فلم میں مالا کی آواز میں ان کا گیت ’کہتا ہے زمانہ کہیں دل نہ لگانا‘ بہت مقبول ہوا۔ اس کے بعد وہ کام یابی کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ ان کا ہر گیت ہٹ ثابت ہوا۔

فلم سنگ دل میں ان کا نغمہ ’سن لے او جانِ وفا‘ اور اس کے بعد ’تمہی ہو محبوب مرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں‘ بہت مقبول ہوا۔ فلم آنسو کا گانا ’تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتیں جیسے صدیاں بیت گئیں‘ نے مقبولیت کا ریکارڈ قائم کیا اور پھر ’پیار بھرے دو شرمیلے نین‘ نے سرحد پار بھی دلوں میں جگہ پائی اور لبوں پر جاری ہوا۔

خواجہ پرویز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ باغ و بہار شخصیت کے مالک اور دوسروں کے مددگار اور خیرخواہ تھے۔ انھیں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔