جامع مسجد دہلی کے ’’دروازہ شمالی کی طرف ۳۹ سیڑھیاں ہیں۔ اگرچہ اس طرف بھی کبابی بیٹھے ہیں اور سودے والے اپنی دکانیں لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن بڑا تماشا اس طرف مداریوں اور قصہ خوانوں کا ہوتا ہے۔ تیسرے پہر ایک قصہ خواں مونڈھا بچھائے ہوئے بیٹھتا ہے اور داستانِ امیر حمزہ کہتا ہے۔ کسی طرف قصہ حاتم طائی اور کہیں بوستان خیال ہوتی ہے اور صد ہا آدمی اس کے سننے کو جمع ہوتے ہیں۔‘‘

(آثارُ الصنادید۔ سرسید احمد خان)

دلّی والوں کو قصہ کہنے اور سننے کا یہ چسکا کچھ سر سید ہی کے زمانے میں نہ تھا، بلکہ محمد شاہی عہد میں بھی ان کا یہی عالم تھا۔ خواجہ بدرالدّین امان دہلوی بوستانِ خیال کے مترجم حدایق الانضار کے دیباچے میں تحریر کرتے ہیں کہ ’’اتفاقاً جہاں میر محمد تقی خیال (مصنف بوستان خیال) فروکش تھا، قریب مکان کے ایک نشست گاہ میں چند اشخاص جمع ہوتے تھے اور ایک قصہ گو ان کے روبرو امیر حمزہ کا جو تمام جہان میں مشہور ہے، بیان کیا کرتا تھا۔‘‘

قصہ گوئی کی یہ عادت دنیا کی ہر تہذیب اور ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ جہاں ارسطو نے آدمی کو سیاسی حیوان اور حیوان ناطق ایسے نام دیے، وہاں اسے ایک نام قصہ گو کا بھی دینا چاہیے۔ گویا قصہ کہنے پر وہ مختار ہی نہیں بلکہ مجبور بھی ہے۔ وہ اپنی نفسیات کے دفینے اور اپنے مستقبل کے خواب کو انہی قصوں کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ خواہ وہ قصّے دیوی دیوتا، جن و پری، وحوش و طیور کے ہوں یا اشجع پاستاں اور ہمارے آپ کے ایسے چلتے پھرتے انسانوں کے۔ یہ سارے اقسام قصص کے اس ایک مظہر کی مختلف صورتیں ہیں کہ جن نعمتوں سے ہمیں زندگی میں محروم کیا جاتا ہے، ہم ان کے حصول کی آرزو اپنے خوابوں کی دنیا میں کرتے ہیں۔ باتیں ساری عالم کی ہی ہوتی ہیں، صرف ان کا اعادہ عالمِ خواب میں کیا جاتا ہے۔ شاید اس لئے کہ قصہ گو جس قدر بے خود و بے ہوش اور خواب میں ڈوبا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ وحدت زماں یا قومی تاریخ کی وحدت کا احساس رکھتا ہے۔

لیکن چوں کہ قصہ صرف قومی یا انفرادی نفسیات ہی کی ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ انسانی تجربات کے نچوڑ، تصورِ حیات و کائنات کی ترسیل کا بھی ایک ذریعہ ہے، اس لئے یہ عالمِ بے داری کی بھی ایک شے ہے۔ وہ ایک مخصوص عہد کے ایک مخصوص معاشرے کے شعور کا بھی مظہر ہوتا ہے۔ اس شعور کی نوعیت اور اس کی سطح کیا ہے؟ مظاہرِ فطرت کو دیوی دیوتاؤں کے روپ میں پیش کیا گیا ہے یا ان سے جدا کر کے ان کے اسباب و حل پر غور کیا گیا ہے۔ یہ باتیں تاریخی اور اضافی ہیں۔ اس سے اس بات پر حرف نہیں آتا کہ آدمی فطرتاً قصہ گو واقع ہوا ہے۔ وہ حقیقت کو خواہ وہ عالمِ خواب کی ہو یا عالمِ بے داری کی، زندگی کی ہو یا بعد زندگی کی، ٹھوس اور محسوس صورتوں میں متصور کرنے کا عادی رہا ہے، عادی ہے اور غالباً رہے گا۔

قصہ گوئی زندگی سے فرار اختیار کرنے کا نہیں بلکہ زندگی سے دست و گریباں رہنے کا ایک مقصدی مشغلہ ہے۔ ہم زندگی میں جن طاقتوں سے ہار جاتے ہیں انہیں خواب میں یا ان قصوں میں مفتوح کرنے کی آرزو کرتے ہیں۔ ہم جن چیزوں کی آرزو میں مرتے ہیں، ان کی تحصیل کا خواب انہی کہانیوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ان کہانیوں کا یہ صرف ایک پہلو ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں جو نشیب و فراز، امتداد سن و سال کے آتے ہیں، ان سے مساعدت اور مطابقت پیدا کرنے کی تعلیم اور بقدرِ حوصلہ مبدا و معاد کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام بھی ہم ان کہانیوں کے ذریعے لیتے آئے ہیں۔ زندگی کی اس عظیم خدمت کو جو ہم ان کہانیوں سے لیتے آئے ہیں کیوں کر فرار اور عیش کوشی سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قصہ کہنے کے لیے فراغت درکار ہے اور اس کے سننے کے لئے شاید اس سے زیادہ فراغت چاہیے اور یہ فراغت اسی وقت ملتی ہے جب کہ معاشی خوش حالی ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ اس کا مقصد ہی تفریح ہے، جیسا کہ مرزا غالب نے ازراہ تفنن طبع کہا ہے، ’’داستان گوئی من جملہ فنونِ سخن ہے۔ سچ ہے دل بہلانے کا اچھا فن ہے۔‘‘

تفریح تو اس کا صرف ایک پہلو ہے، جیسا کہ کسی بھی مقصد کی تعمیل میں پایا جاتا ہے، بشرطیکہ وہ مقصد بہ حسنِ تمام پورا ہو۔ مقصد اور ادائے مقصد کا اتحا د ہی کسی عمل کو فن کارانہ عمل میں تبدیل کرتا ہے، حسن ان دونوں کے اتحادِ کامل سے نمو پاتا ہے۔ نہ کہ وہ پہلے سے کہیں موجود رہتا ہے۔ تبھی تو ہمارے شعرا دستِ قاتل کی اداکاری کی بھی داد دیتے رہے ہیں۔ ع: نظر لگے نہ کہیں ان کے دستِ بازو کو۔

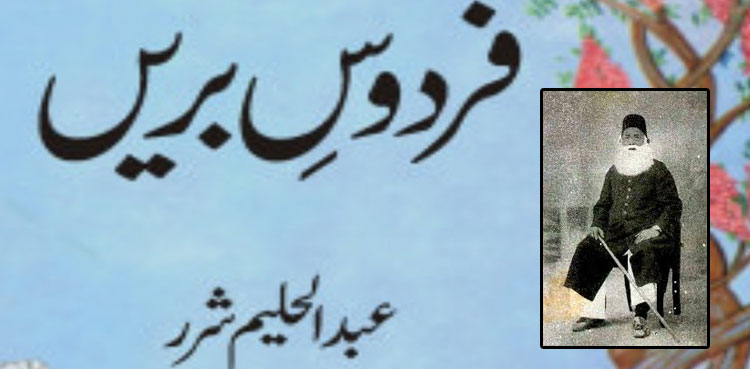

پھر بھی وہی فرماتے ہیں کہ یہ دل بہلانے کا اچھا فن ہے۔ شاید اس لیے کہ ہمارا یہ فن ان کے زمانے میں زندگی کے مقاصد سے اپنا رشتہ توڑ رہا تھا۔ لیکن ہم ان کی یہ بات اس دور کی داستان کے بارے میں کیوں کر سچ مانیں، جب کہ ہمارے فن اور ہماری زندگی کے مقاصد کے درمیان ایک گہرا رشتہ تھا۔ میں نے قصہ چہار درویش کو اسی نقطۂ نظر اور اسی زمانے کے پس منظر میں دیکھا ہے، لیکن اس سے اس حقیقت پر پردہ نہیں پڑتا ہے کہ غالب کے زمانے سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب سے سر سیّد احمد خاں نے سوپر نیچرل کو نیچرل کے میدان سے خارج کر دیا، داستان گوئی جس میں سوپر نیچر کا ذکر لازمی طور سے ہوتا، ہمارے لیے صرف دل بہلانے کا ایک فن رہ گیا تھا اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہوں۔

زندگی کے ارتقائی تغیرات میں نہ صرف زندگی کے مقاصد بدلتے رہتے ہیں بلکہ حصول مقاصد کے ذرائع بھی بدلتے رہتے ہیں۔ سرسید کے نیچری عہد میں داستانوں نے ناول اور مختصر کہانیوں کے لیے جگہ خالی کی، جن میں اب ہم نیچرل دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس سے داستانوں سے لطف اندوز ہونے کی ہماری صلاحیت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے برعکس کچھ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ کیونکہ اب ہم ان داستانوں کی جذباتی اور داخلی گرفت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ آج ان کا تجزیہ ہم خارجی انداز سے کرنے پر زیادہ قادر ہیں اور جس طرح کہ ایک بالغ آدمی اپنے بچپن کے تجربوں کے اعادے سے محظوظ اور مستفید دونوں ہی ہوتا ہے، اسی طرح اس عہد کا بالغ آدمی بھی، ان داستانوں کے مطالعے سے محظوظ اور مستفید دونوں ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے طریقِ فکر کی بدلتی ہوئی صورت کو دیکھ کر ازمنہ قدیم کے طریقِ فکر کو سمجھنے پر زیادہ سے زیادہ قادر ہو سکتا ہے اور اس طرح انسانی نفسیات کے مطالعے میں زیادہ گہرائی اور بصیرت حاصل کر سکتا ہے۔

(اردو کے ترقی پسند نقاد اور محقق ممتاز حسین کے مضمون سے اقتباسات)