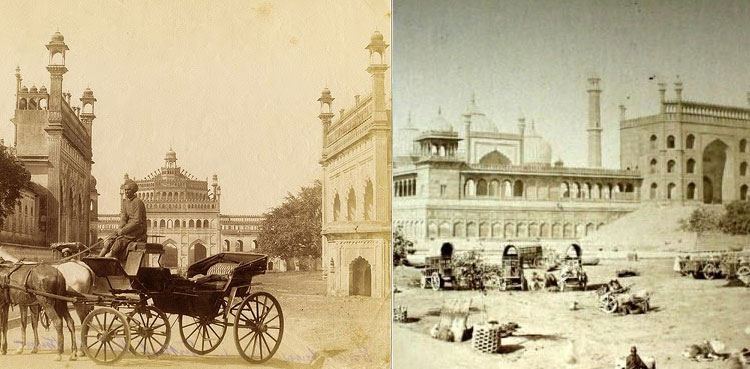

ہر دور کا ادب اس دور کی تہذیب کا آئینہ ہوتا ہے، اور ہندوستان میں لکھنؤ وہ شہر ہے جو اٹھارویں صدی کے وسط سے لے کر انیسویں صدی کے آخر تک شمالی ہند کی تہذیب میں نمایاں رہا ہے۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد دہلی کی مرکزی حیثیت کم زور ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود اس مرکز میں ایک تہذیبی شمع جلتی رہی جس نے شعر و ادب کے پروانوں کو لکھنؤ کا رخ کرنے پر آمادہ کرلیا اور وہاں علم و فن کی قدر دانی، تحسین اور ادبی سرپرستی میں خوش حالی دیکھی۔

اردو ادب میں سیرت نگاری، تاریخ اور تنقید و تذکرہ نویسی میں اپنی قابلیت اور قلم کے زور پر نمایاں ہونے والوں میں ایک نام سید سلیمان ندوی کا بھی ہے جنھوں نے لکھنؤ کے بارے میں طویل مضمون رقم کیا تھا۔ اسی مضمون سے چند پارے پیشِ خدمت ہیں۔

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، آج ہم جس تاریخی شہر میں جمع ہیں وہ گو ہمارے پورے ملک کی راجدھانی کبھی نہیں بنا لیکن یہ کہنا بالکل سچ ہے کہ ہمارے علوم و فنون اور شعر و ادب کا مدتوں پایۂ تخت رہا ہے اور اب بھی ہے۔

شاہ پیر محمد صاحب جن کا ٹیلہ اور ٹیلے پر والی مسجد مشہور ہے، یہاں کے سب سے پہلے عالم ہیں۔ عالمگیر کے عہد میں سہالی سے فرنگی محل کو علم و فنون کا وہ خاندان منتقل ہوا جو صدیوں تک ہمارے علوم و فنون کا محافظ اور شیراز ہند پورب کا دارالعلوم رہا اوراس نئے زمانے میں مسلمانوں کی نئی عربی درس گاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی یہیں بنیاد پڑی۔ یہاں کا خاندانِ اجتہاد پورے ملک کے طول و عرض پر تنہا حکمراں ہے۔

دلّی کے باغ میں جب خزاں آئی تو یہاں بہار کا دور آیا۔ اس اجڑے باغ کے کتنے مرغ خوش لحن تھے، جنہوں نے اڑ اڑ کر اس چمن کی شاخوں پر بسیرا لیا۔ ہندوستان کی موجودہ بولی پیدا تو سندھ اور پنجاب میں ہوئی، نشو و نما دکن میں پایا، تعلیم و تربیت دلّی میں حاصل کی، لیکن تہذیب اور سلیقہ لکھنؤ میں سیکھا۔ اودھ کی راجدھانی جب فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوئی تو اس کو اور چار چاند لگ گئے۔ میرتقی میرؔ، انشاء اللہ خاں انشاءؔ، جرأت اورمصحفیؔ وغیرہ نے اودھ کا رخ کیا۔ میر انیس کا خاندان دلّی سے پہلے ہی آچکا تھا۔ ان بزرگوں کے دم قدم سے بادشاہوں کے دربار، امراء کی ڈیوڑھیاں اور اہلِ علم کی محفلیں شعر و سخن کے نغموں سے پُر شور بن گئیں۔ ناسخ و آتشؔ، وزیرؔ و صباؔ اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے شعر و ادب کے جواہر ریزوں کے ڈھیر لگا دیے۔

شعر و سخن کے چرچوں اور شاعروں کے تفریحی جمگھٹوں کو چھوڑ کر نفس زبان کی ترقی، محاورات کی نزاکت، الفاظ کی تراش خراش اور اصول و قواعد کے وضع و تالیف کا جو اہم کام گزشتہ دو صدیوں میں یہاں انجام پایا، اسی کا اثر ہے کہ اس نے بولی سے بڑھ کر زبان کا درجہ پایا۔ ملک سخن کے دو اخیر فرماں روا انیسؔ اور دبیرؔ نے شاعری نہیں کی، بلکہ اپنے نام سے زبان و ادب کے سکے ڈھال ڈھال کر اہل ملک میں تقسیم کرتے رہے۔

ناسخؔ نے زبان کی نزاکت و لطافت میں وہ کام کیا جو ہر ایک ہوشیار جوہری جواہرات کے نوک پلک نکال کر جلا دینے میں کرتا ہے۔ ان کے شاگرد والا جاہ میراوسط علی رشک نے صحیح و غلط، ثقیل و سبک لفظوں کو اس طرح پرکھ کر الگ کر دیا کہ ان کی پسند فصاحت کا معیار بن گئی۔ سیکڑوں الفاظ جو بول چال میں رائج تھے، مگر شعر و انشاء کی بارگاہ میں ان کو بار حاصل نہ تھا، ان کو خود اپنے شعروں میں نظم کر کے پچھلوں کے لیے سند پیدا کی۔

لکھنؤ میں غالباً یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے ۱۸۴۸ء میں اردو لغت ترتیب دیا، جس کا نام ’’نفس اللغۃ‘‘ہے۔ سید انشاء اللہ خاں کے دریائے لطافت کا دھارا بھی یہیں بڑھا۔ شیخ امداد علی بحر المتوفی ۱۸۸۲ء کی نسبت بھی مشہور ہے کہ انہوں نے کوئی لغت لکھا تھا، مگر اس کا سراغ نہیں ملتا۔

حکیم ضامن علی جلال جن کے دیدار کا شرف مجھے بھی حاصل ہے، ان شعراء میں ہیں جنہوں نے زبان کو نہ صرف شاعری بلکہ وضع اصول اور تحقیقات کے لحاظ سے بھی مالا مال کیا ہے۔ سرمایہ زبان اردو، مفید الشعراء، تنقیح اللغات، گلشن فیض اور قواعد المنتخب وغیرہ ان کی وہ کتابیں ہیں جو اردو زبان کا سرمایہ ہیں۔ منشی امیر احمد مینائی کے شاعرانہ خدمات سے قطع نظر، امیر اللغات کے مصنف کی حیثیت سے ہماری زبان پر ان کا بڑا احسان ہے کہ اردو کے اس عظیم الشان لغت کے دو حصّے الف ممدودہ اور الف مقصورہ تک چھپ سکے۔ ان کے جلیل القدر شاگرد نواب فصاحت جنگ جلیل سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ رام پور میں اس لغت کا پورا مسودہ موجود ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہماری زبان کی بڑی بدقسمتی ہو گی کہ ترقی کے اس روز بازار میں بھی مشتاقوں کی آنکھیں اس عروس فن کی دید سے محروم ہیں۔

لکھنؤ نے شعر و سخن کے ذریعہ سے اس زبان کی جو خدمتیں انجام دی ہیں، وہ ہماری علمی محفلوں کی بار بار کی دہرائی ہوئی کہانیاں ہیں اور جو شہرت کی بنا پر زبان زد خاص و عام ہیں۔ مجھے اس شاہراہ سے ہٹ کر لکھنؤ کی وہ خدمتیں گنانا ہیں جن کو اس دور کے قدر داں بھول گئے ہیں یا ہماری زبان کی تاریخ سے یہ اوراق گر کر کھو گئے ہیں۔