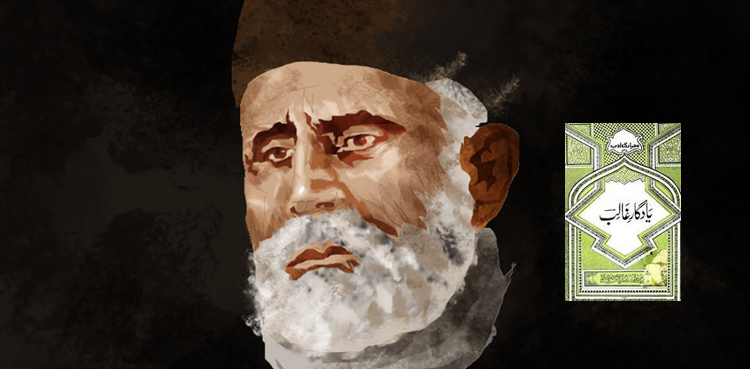

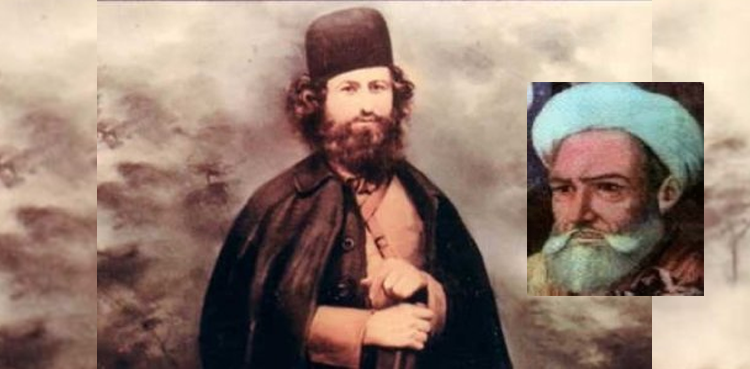

پانی پت کی ایک گنجان بستی میں صوفی بو علی شاہ قلندر کی درگاہ ہے۔ یہ علاقہ پچ رنگا اچار کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس درگاہ کے پھاٹک کی بائیں جانب مولانا الطاف حسین حالی کی قبر ہے۔ وہی الطاف حسین حالی جو مرزا غالب کے شاگرد تھے اور یادگارِ غالب ان کی تصنیف کردہ ایک نہایت معتبر اور مقبول سوانح عمری ہے۔

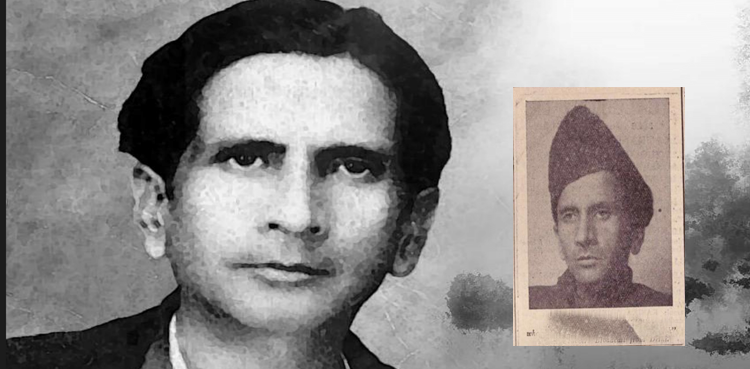

مرزا غالب کے کئی شاگردوں میں حالی کا نام اس لیے زیادہ مشہور ہوا کیوں کہ وہ شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ تنقید نگار بھی تھے۔ ان کی کتاب ‘یادگارِ غالب’ نے جس طرح مرزا اسد اللہ خاں غالب کی شاعرانہ عظمت اور ان کی شخصیت کا تعارف کرایا اس نے حالی کی کتاب کو کلاسک کا درجہ دے دیا۔ آج الطاف حسین حالی کا یومِ وفات ہے۔ حالی 1914 میں آج ہی کے دن پانی پت میں انتقال کرگئے تھے۔

حالی نے صرف تنقید ہی نہیں لکھی بلکہ اپنی شاعری سے اردو ادب کی مختلف جہات اور رجحانات کا بھی اضافہ کیا جسے بعد میں آنے والوں نے اپنایا اور ان میں بلاشبہ اقبال، جوش، فیض احمد فیض اور ان جیسے دوسرے بڑے شاعر شامل ہیں۔

خواجہ الطاف حسین حالی کو اردو ادب کا پہلا مصلح اور محسن بھی کہا جاتا ہے۔ حالی نے اس زمانے میں ادبی اور معاشرتی سطح پر بدلتے ہوئے رجحانات اور زندگی کے تقاضوں کو محسوس کیا اور ادب و معاشرت کو ان سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نظم و نثر کے ذریعے کوشش کی۔ ان کی تین سوانح عمریوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں فن اور شخصیت کے ساتھ تنقید کا رنگ بھی شامل ہے اور "حیاتِ سعدی، "یادگارِ غالب” اور "حیاتِ جاوید” اسی سے مملو ہیں۔ حالی کی ایک کتاب "مقدمۂ شعر و شاعری” اردو میں باقاعدہ تنقید کی بنیاد رکھنے والی ایسی کتاب ہے جو اس فن کے اصول بھی بتاتی ہے اور شاعری کے معیار پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔

الطاف حسین حالی ایک مصلح قوم بھی تھے۔ ان کی مسدس ( مثنوی مدؔ و جزرِ اسلام) ایک مقبول کتاب ہے جو میں وہ قوم کی زبوں حالی کا نوحہ سناتے ہیں۔ مسدس نے ہندوستان میں جو شہرت اور مقبولیت حاصل کی اس کی مثال شاذ ہی ملے گی۔

الطاف حسین حالی 1837ء میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر لگ بھگ نو سال تھی جب والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش اور تربیت ان کے بڑے بھائی نے پدرانہ شفقت سے کی۔ حالی نے ابتدائی تعلیم پانی پت میں ہی حاصل کی اور قرآن حفظ کیا۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ان کو روزگار کی فکر لاحق ہوئی تو دہلی آ گئے۔ حالی کو باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پانی پت اور دہلی میں انھوں نے کسی فارسی، عربی، فلسفہ و منطق اور حدیث و تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ادب میں اپنے ذوق و شوق اور مطالعہ کی بدولت کمال حاصل کیا۔ دہلی کے قیام کے دوران مرزا غالب کے قریب ہوگئے۔ اس کے بعد وہ خود بھی شعر کہنے لگے۔ 1857 کے ہنگاموں میں حالی کو دہلی چھوڑ کر پانی پت واپس جانا پڑا۔ کئی سال بے روزگاری اور پھر شیفتہ نے انھیں اپنے بچّوں کا اتالیق رکھ لیا اور حالی کی شاعرانہ ذہن سازی میں شیفتہ کی صحبت کا بھی بڑا دخل رہا۔ شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم ہو گئے۔ پھر دہلی کے اینگلو عربک اسکول میں مدرس ہو گئے اور اس عرصہ میں ان کی کتابیں بھی شایع ہوتی رہیں جن میں "مقدمۂ شعر و شاعری” نے جدید تنقید کی بنیاد رکھی۔ نثر میں "حیاتِ جاوید” 1901ء میں شائع ہونے والی سر سیّد کی وہ سوانح عمری ہے جسے ایک دستاویز بلکہ مسلمانوں کی تہذیبی تاریخ بھی کہا جاسکتا ہے۔ 1887ء میں 75 روپے ماہوار وظیفہ پانے لگے اور ملازمت سے مستعفی ہو کر پانی پت چلے گئے۔ 1904ء میں حکومت نے انھیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ حالی کو دائمی نزلہ لاحق تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پر قابو پانے کے لیے افیون استعمال کی جاسکتی ہے اور حالی نے بھی یہ کیا، لیکن فائدہ کے بجائے نقصان ہوا۔ ان کی بصارت بھی دھیرے دھیرے زائل ہوتی گئی اور جسمانی پیچیدگیاں لاحق ہوئیں۔

حالی نے عورتوں کی ترقی اور ان کے حقوق کے لیے بہت کچھ لکھا۔ ان میں "مناجاتِ بیوہ” اور "چپ کی داد” مشہور ہیں۔ شاعری میں حالی نے غزلوں، نظموں اور مثنویوں کے علاوہ قطعات، رباعیات اور قصائد بھی لکھے۔