زندگی کے آخری ایّام میں الیاس کاشمیری گم نامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ جسمانی عوارض کے ساتھ شدید کرب اور پچھتاوے کا شکار بھی تھے۔ ذیابیطس اور اس مرض کی پیچیدگی کے نتیجے میں ٹانگ سے محروم ہوجانے کے بعد وہ اپنی بیماریوں اور تکالیف کو فلم نگری کی چکاچوند اور رنگینیوں کا نتیجہ گردانتے تھے۔

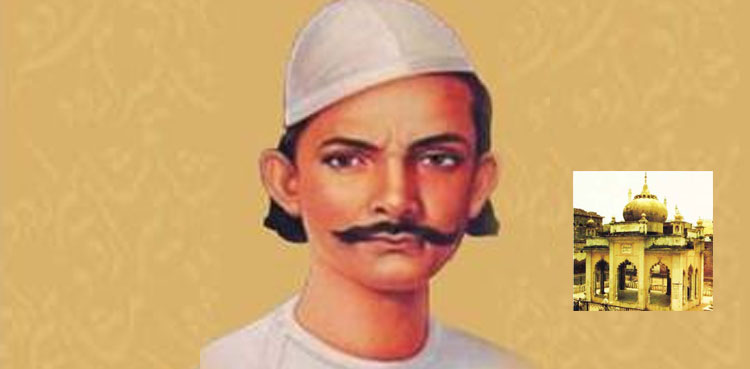

آج الیاس کاشمیری کی برسی ہے۔ 12 دسمبر 2007ء کو پاکستانی فلمی صنعت کے اس مشہور اداکار نے زندگی کی آخری سانس لی تھی۔ وہ بڑے پردے کے ایک کام یاب ولن تھے۔

معروف صحافی اور براڈ کاسٹر عارف وقار نے ان کے بارے میں لکھا، الیاس کاشمیری نے نِصف صدی پر پھیلے ہوئے اپنے فلمی کیریئر میں پانچ سو کے قریب فلموں میں کام کیا۔ یوں تو انھوں نے ہیرو سے لے کر وِلن اور منچلے نوجوان سے لے کر بوڑھے جاگیردار تک ہر رول میں ڈھلنے کی کوشش کی لیکن وِلن کا سانچہ اُن پر کچھ ایسا فِٹ بیٹھا کہ چالیس برس تک وہ مسلسل وِلن کا کردار ہی کرتے رہے۔

الیاس کاشمیری 25 دسمبر 1925ء کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ انھوں نے مجموعی طور پر 547 فلموں میں کام کیا جن میں سے بیش تر فلمیں پنجابی زبان میں بنائی گئی تھیں۔

1946ء میں دراز قد اور خوبرو نوجوان الیاس کاشمیری اپنے دوست کے بلاوے پر بمبئی پہنچے تھے اور فلم ’ملکہ‘ میں شوبھنا سمرتھ کے مقابل ہیرو کا رول حاصل کیا۔ تقسیمِ ہند کے بعد الیاس کاشمیری لاہور آگئے جہاں 1949ء میں آغا جی اے گُل نے فلم ’مندری‘ بنائی تو آہو چشم راگنی کے مقابل خوب رُو الیاس کاشمیری کو ہیرو کا رول مل گیا۔ یہ پاکستان میں ان کی پہلی فلم تھی۔ انہوں نے چند اُردو فلموں میں بھی کام کیا، لیکن اصل کام یابی پنجابی فلموں کے ذریعے ہی نصیب ہوئی۔

1956ء میں ’ماہی منڈا‘ ان کی پہلی کام یاب فلم کہلا سکتی ہے جس کے ایک ہی برس بعد انہیں ’یکے والی‘ جیسی سُپر ہٹ فلم میں کام مل گیا۔ اگرچہ اُردو فلم اُن کی شخصیت اور مزاج کو راس نہ تھی، لیکن 1957ء میں ڈبلیو زیڈ احمد نے اپنی فلم ’وعدہ‘ میں صبیحہ سنتوش کے ساتھ الیاس کاشمیری کو ایک ایسے رول میں کاسٹ کیا جو خود فلم ’وعدہ‘ کی طرح لا زوال ثابت ہوا۔ اس طرح کی کام یابی وہ صرف ایک مرتبہ اور حاصل کرسکے جب 1963ء میں انھوں نے خود فلم ’عشق پر زور نہیں‘ پروڈیوس کی۔ یہاں ان کے مقابل اسلم پرویز اور جمیلہ رزّاق تھیں اور الیاس کاشمیری ہیرو نہ ہوتے ہوئے بھی ایک ڈاکٹر کے رول میں ساری فلم پہ چھائے ہوئے تھے۔

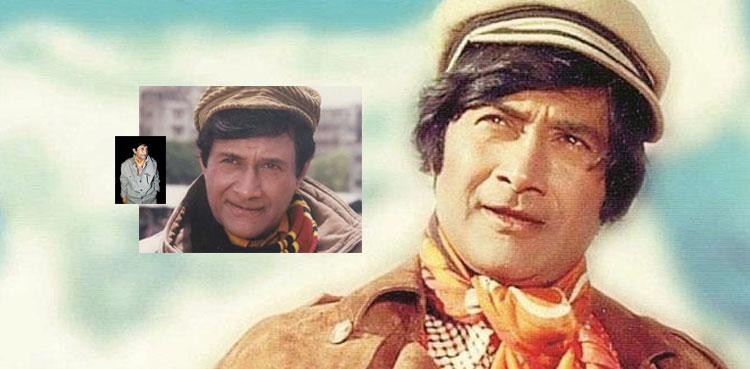

الیاس کاشمیری کی کام یاب کمرشل فلموں کا دوسرا دور 1970ء کے بعد شروع ہوا۔ فلم ’بابل‘ اور ’بشیرا‘ نے جہاں سلطان راہی کے لیے مستقبل میں ایک عظیم فلمی ہیرو بننے کا راستہ ہموار کیا، وہیں الیاس کاشمیری کو بھی کام یاب ترین وِلن کا تاج پہنا دیا۔

1973ء میں الیاس کاشمیری اور منور ظریف نے فلم ’بنارسی ٹھگ‘ میں ایک ساتھ نمودار ہوکر تماشائیوں سے زبردست داد بٹوری۔ اسی زمانے میں ’مرزا جٹ‘، ’باؤ جی‘، ’بدلہ‘، ’زرقا‘، ’دلاں دے سودے‘، ’دیا اور طوفان‘، ’سجن بے پرواہ‘، ’سلطان‘، ’ضدی‘، ’خوشیا‘، ’میرا نام ہے محبت‘ اور ’وحشی جٹ‘ جیسی فلمیں منظرِ عام پر آئیں اور الیاس کاشمیری پاکستان کے معروف ترین اداکاروں میں شمار کیے گئے۔