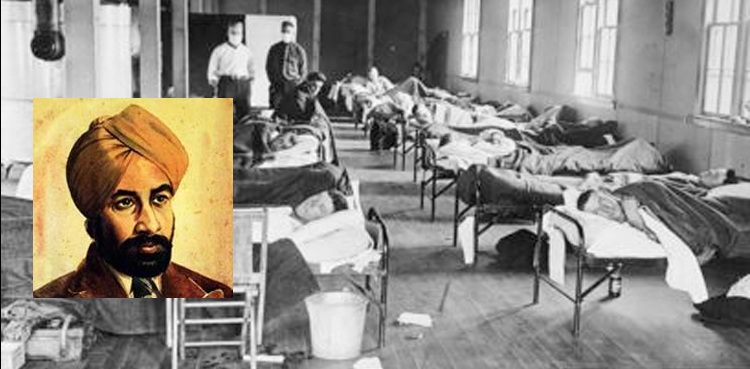

ہندوستانی افسانہ نگار، ادیب، فلمی ہدایت کار اور صحافی خواجہ احمد عباس کو اردو ادب اور فلم کی دنیا میں بے مثال شہرت اور نام و کام یابی ملی جن کی شخصیت، فن و کمال کا تذکرہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اہلِ قلم نے کیا ہے۔

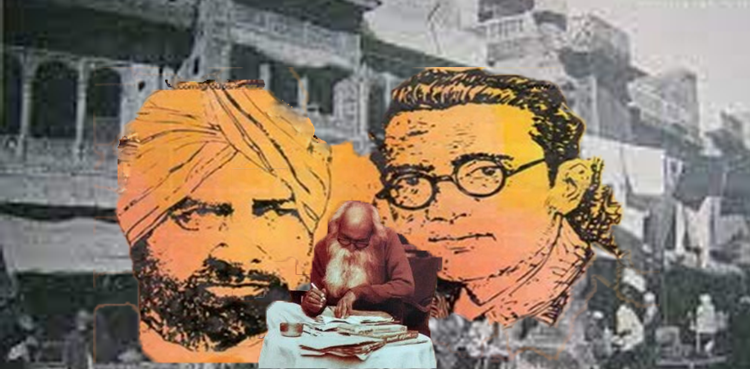

یہ خواجہ احمد عباس کے شخصی خاکے سے چند پارے ہیں جس کے مصنّف خود ہندوستان میں ادبی اور فلمی دنیا کی معروف شخصیت رہے ہیں۔ یہ راجندر سنگھ بیدی ہیں جنھوں نے اپنے ممدوح کو ان الفاظ میں یاد کیا ہے:

زندگی میں کم ہی آدمی آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جن کی شکل پیدایش سے لے کر آخر دم تک ایک ہی سی رہی ہو جس کی وجہ سے وہ بہت سے جرائم نہیں کر سکتے۔

میں نے عباس صاحب کو ان کے بچپن میں تو نہیں دیکھا لیکن اپنے فزیالوجی کے محدود علم کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی عباس صاحب اپنے اس لائبریری ایڈیشن کا پیپر بیک ہوں گے۔ اور کچھ نہیں تو پچھلے پچیس برس سے تو میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوں۔ جہاں ذہنی طور پر ان کا قد بڑھا ہے، جسمانی طور پر آپ وہی کے وہی ہیں۔ چہرے پر جس فہم و فراست کے نشان پہلے تھے، وہی اب بھی ہیں۔ ویسے ہی نگاہ اچٹ کر سامنے والے پہ پڑتی ہے۔ وہی مونچھوں کی ہلکی سی تحریر جس کے نیچے پتلے سے ہونٹ جو خفگی یا کھسیانے لمحوں میں کچھ اس طرح سے ہلتے ہیں کہ انہیں پھڑپھڑانا کہا جا سکتا ہے اور نہ بھینچنا۔ ان کی ہنسی بے ساختہ ہے مگر ریشمی، جسے استعمال کرتے ہوئے وہ ایکا ایکی رک جاتے ہیں۔ معتبر آدمی کو زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے! سَر پر کے بال پہلے ڈھائی تھے، اب دو رہ گئے ہیں۔ اس کے باوجود سکھوں کے خلاف نہیں۔ بلکہ کئی دفعہ میں نے انہیں کسی سکھ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پایا ہے۔

لباس میں سادگی ہے اور استغنا کا فن بھی۔ ان کی عام نشست و برخاست کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ زندگی میں تاکید تکلفات پر نہیں، کچھ اور ضروری باتوں پر ہے، جس میں ادب، صحافت، فلم، سیاست اور دوسری بیسیوں قسم کی سماجی ذمہ داریاں شامل ہیں۔ دنیا کے موجودہ سیاسی نظام میں اگر انہیں اسرائیل اور متحدہ عرب جمہوریہ کے درمیان چننے کا حق دیا جائے تو وہ یقیناً عرب جمہوریہ کو چنیں گے۔ صدر جمال عبدالناصر کی پیروی کریں گے لیکن شکل ہمیشہ اسرائیل کے بین گورین سے ملے گی۔

میں نے عباس صاحب کو پہلی بار لاہور میں دیکھا جہاں وہ اپنے صحافی دوست ساٹھے کے ساتھ کوئی فلم بنانے کے سلسلے میں آئے تھے۔ یہ دونوں دوست انڈین پیپلز تھیٹر کی تحریک کا حصہ تھے، جس کے ایک جلسے میں، میں عباس صاحب کو دیکھنے چلا گیا۔ ان دنوں لاہور کے لارنس باغ میں ایک نیا اوپن ایئر تھیٹر قائم ہوا تھا جہاں خوب ہی ہنگامہ تھا۔ معلوم ہوتا تھا کمبھ نہیں تو اردھ کمبھی ضرور ہے۔ چنانچہ عباس صاحب کو دیکھنے کے سلسلے میں مجھے خوب دھکے پڑے۔ خیر، دھکوں کی بات چھوڑیے، وہ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم سب دھکے کھاتے ہیں۔ کبھی مل کر اور کبھی الگ الگ۔ ایک بار پہلے بھی جب لاہور کے بریڈ لا ہال میں مہا کوی ٹیگور کو دیکھنے گیا تھا تو اس سے بھی برا سلوک ہوا۔ بھگدڑ میں سیکڑوں پیروں کے نیچے دَلا گیا۔ جب بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ کیا بڑے آدمی کو دیکھنے کے لیے خود چھوٹا ہونا ضروری ہے؟

اس جلسے میں عباس صاحب ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ باقی کے فضول اور بے کار قسم کے مرد تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور عباس صاحب سب سے ملتے اور سب سے باتیں کرتے پھر رہے تھے، جسے صحافت کی زبان میں کہا جاتا ہے، ’’اور وہ آزادانہ مہمانوں میں گھومتے اور ان سے ملتے جلتے رہے۔‘‘

ایسا معلوم ہوتا تھا عباس صاحب کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے۔ ایسا کریں گے تو ان کا اپنا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس عمل میں انہیں کتنا ہی بولنا، کتنا ہی وقت ضائع کرنا پڑا۔ وہ اس بات کو بھول ہی گئے اور آج تک بالعموم بھولے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ کسی کا دل نہیں توڑیں گے، بات کیسے بنے گی؟ (دل ’’بدست آور‘‘ کہ حج اکبر است!)