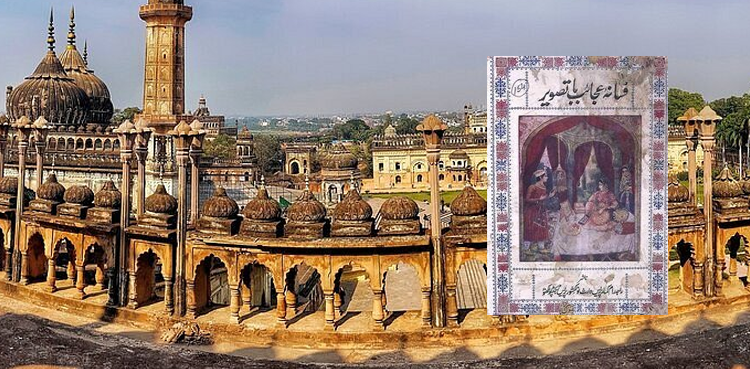

فسانۂ عجائب کو اردو ادب میں نثرِ مقفیٰ کا شاہ کار اور دبستانِ لکھنؤ کی نمائندہ داستان تسلیم کیا گیا ہے جس کے مصنّف رجب علی بیگ سرور ہیں۔ قدیم انشا میں مصنّف کے طرزِ دل نشیں کی یہ یادگار کسی تعارف کی محتاج نہیں۔

بلاشبہ اردو زبان میں کلاسیکی ادب انتہائی توانا اور زرخیز رہا ہے اور اس کی ایک نمایاں مثال رجب علی بیگ سرور کا فسانۂ عجائب ہے۔ اردو ادب کے طالبِ علم اور باذوق قارئین اس داستان اور اس کے مصنّف سے کسی قدر ضرور واقف ہیں۔ آج رجب علی بیگ سرورؔ کی برسی ہے۔ وہ 1867ء میں آج ہی کے روز وفات پاگئے تھے۔ ان کی داستان اپنے زمانے کے لکھنؤ کی ایسی جیتی جاگتی تصویر ہے جس میں ہم خود کو حیران و ششدر پاتے ہیں۔

تحریر کردہ اس داستان کے بارے میں شمس الدّین احمد لکھتے ہیں، ”فسانۂ عجائب لکھنؤ میں گھر گھر پڑھا جاتا تھا اور عورتیں بچّوں کو کہانی کے طور پر سنایا کرتی تھیں اور بار بار پڑھنے سے اس کے جملے اور فقرے زبانوں پر چڑھ جاتے تھے۔“ اس داستان کی مقبولیت ایک الگ بات ہے، لیکن فسانۂ عجائب کے طرزِ تحریر اور اس کے محاسن و معائب پر نقّادوں کی رائے مختلف ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے مصنّف کا تعارف اور ان کے تخلیقی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

سُرور کا درست سنہ پیدائش معلوم نہیں اور اسی طرح تاریخِ وفات میں اختلاف ہے لیکن قیاس ہے کہ وہ 1786ء میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کا مہینہ مارچ اور اپریل بھی بتایا جاتا ہے۔ انھیں شاعری کا شوق بھی تھا اور نثر نگاری کے ساتھ شاعری بھی کی۔ رجب علی بیگ ان کا نام تھا اور سُرورؔ تخلّص۔ وطن لکھنؤ تھا۔ تاہم تعلیم و تربیت کے مراحل دہلی میں انجام پائے۔ عربی فارسی زبان و ادب کے علاوہ خوش نویسی اور موسیقی میں بھی دست گاہ رکھتے تھے۔ اس دور میں زبان و تہذیب کا بڑا رواج تھا اور اس کے ساتھ اکثر نوجوانوں کے مشاغل میں شہ سواری اور تیر اندازی وغیرہ بھی شامل ہوتے تھے۔ سرور نے شہ سواری اور تیر اندازی بھی سیکھی۔ کہتے ہیں دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا جن میں مرزا غالبؔ بھی ایک تھے۔ ان سے سرور کی خوب راہ و رسم رہی۔

یہ 1824ء کی بات ہے جب والیٔ اودھ غازی الدّین حیدر رجب بیگ سرور سے کسی بات پر خفا ہوگئے اور لکھنؤ بدر کردیا۔ سرورؔ کانپور چلے گئے اور وہیں فسانۂ عجائب لکھی جس نے انھیں بہت شہرت دی۔ اس تصنیف کے لیے انھیں حکیم اسد علی نے تحریک دی تھی بعد میں اجازت ملی تو لکھنؤ لوٹ گئے۔ جب سلطنتِ اودھ کا خاتمہ ہوا تو رجب صاحب وظیفہ سے محروم ہوگئے۔ اور مالی تنگی کا شکار ہوکر ایک مرتبہ پھر لکھنؤ چھوڑنا پڑا۔ تب، مہاراجہ بنارس، مہاراجہ الور اور مہاراجا پٹیالہ کے درباروں سے منسلک ہوئے اور وظیفہ پایا۔ زندگی کے آخری ایّام میں آنکھوں کی بیماری کے علاج کی غرض سے کلکتہ گئے تھے جہاں سے واپسی پر انھیں بنارس میں اجل نے آ لیا۔

فسانۂ عجائب کے علاوہ رجب علی بیگ سرور کی تصانیف میں سلطانی، گل زارِ سرور، شبستانِ سرور، انشائے سرور اور منظومات شامل ہیں۔

اگرچہ فورٹ ولیم کالج کی سلیس نگاری نے مولانا فضلی اور مرزا رسوا کے پُرتکلف طرزِ تحریر پر کاری ضرب لگائی اور باغ و بہار جیسی سادہ نثر سامنے آئی، لیکن اس زمانے میں اسے قبول کرنے کے بجائے بعض ادبا نے قدیم طرز کو جاری رکھا اور اس کی حمایت کی۔ ان میں رجب علی بیگ سرور بھی شامل تھے۔ باغ و بہار چوں کہ عام فہم اسلوب کی حامل تھی تو فارسی کے پرستار اور مشکل پسند نثر نگاروں نے اس پر اعتراضات کیے اور سرور نے اسے منوانے کی غرض سے ”فسانۂ عجائب“ کی صورت میں مشکل اور مقفّیٰ عبارت لکھ ڈالی جو ایک طرح سے باغ و بہار کی ضد تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے نزدیک سادہ و سہل زبان کوئی خوبی نہیں، بلکہ عیب تھا۔ وہ صناعی اور عبارت آرائی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ چوں کہ اس زمانے میں یہ اندازِ نگارش عام بھی تھا اور اس کے سمجھنے اور پڑھنے والے بھی موجود تھے، اس لیے سرور کی یہ داستان بہت مقبول ہوئی، لیکن اس کے چند برس بعد ہی زبان اور طرزِ نگارش میں تبدیلیاں آئیں اور بعد میں نقّادوں نے اس داستان کو فقط انشا پردازی کا نمونہ اور ایک یادگارِ ادب شمار کیا۔ اس سے زیادہ اس کی اہمیت تسلیم نہیں کی جاتی۔

نقّاد مانتے ہیں کہ سرور موقع محل کے مطابق زبان اختیار کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ منظر کشی، مختلف فنون کی اصطلاحیں، ہر قسم کے سازو سامان کی تفصیلات، عوام النّاس کے مختلف طبقات کا طرزِ کلام، گویا ہر قسم کا بیان نہایت مناسب اور موزوں الفاظ میں کیا گیا ہے۔ عبارت آرائی اور قافیہ بندی میں بھی سرور کی قدرت اور استادی جھلکتی ہے۔

فسانۂ عجائب کی زبان کو دو حصّوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم سلیس اور بامحاورہ زبان اور دوسری قسم پیچیدہ اور گراں بار ہے جس کو سمجھنے کے لیے قاری کو فرنگی محل کی گلیوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔

فسانۂ عجائب سے یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے۔

"صاحبو! دُنیائے دوں، نیرنگیٔ زمانۂ سِفلَہ پرور، بو قلموں عبرت و دید کی جا ہے۔ گرما گرم آئندہ رَوِندہ کا بازار ہے۔ کس و ناکس جنسِ نا پائیدار، لہو و لعب کا خریدار ہے۔ اپنے کام میں مصروف قضا ہے۔ جو شے ہے، ایک روز فنا ہے۔ معاملاتِ قضا و قدر سے ہر ایک ناچار ہے، یہی مسئلۂ جبر و اختیار ہے۔ کوئی کسی کی عداوت میں ہے، کوئی کسی کا شیدا ہے۔ جسے دیکھا، آزاد نہ پایا؛ کسی نہ کسی بکھیڑے میں مبتلا ہے۔”

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

"دُنيا جائے آزمائش ہے۔ سفیہ جانتے ہیں یہ مقام قابلِ آرام و آسائش ہے۔ دو روزہ زیست کی خاطر کیا کیا ساز و ساماں پیدا کرتے ہیں۔ فرعونِ با ساماں ہو کے زمین پر پاؤں نہیں دھرتے ہیں۔ جب سر کو اٹھا آنکھ بند کر کے چلتے ہیں، خاکساروں کے سر کچلتے ہیں۔ آخرکار حسرت و ارماں فقط لے کر مرتے ہیں۔ جان اُس کی جستجو میں کھوتے ہیں جو شے ہاتھ آئے ذلّت سے، جمع ہو پریشانی و مشقّت سے، پاس رہے خِسَّت سے، چھوٹ جائے یاس و حسرت سے۔ پھر سَر پر ہاتھ دھر کر روتے ہیں۔”

فسانۂ عجائب 1824ء کی تصنیف ہے۔ حسن و عشق کی اس داستان میں بہت سی غیرفطری باتیں بھی شامل ہیں جنھیں بعض اہلِ نظر نے داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی قرار دیا ہے۔ تاہم آج سرور اور ان کی یہ تصنیف اردو ادب کی تاریخ اور نصاب تک محدود ہیں۔