بہ ظاہر فخر (Pride) ایک سیدھا سادہ لفظ دکھائی دیتا ہے، عام طور سے اس کا استعمال بھی معصومانہ طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کے دوسرے پہلو (جن کی نظر میں پہلا پہلو منفی ہے) پر نظر رکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ذاتی محنت، مشترکہ انسانی اقدار اور ثقافتی حسن پر فخر جائز ہے۔ وہ دراصل فخر کو بغیر سمجھے اپنانے میں مسئلے کو دیکھتے ہیں، کیوں کہ یہ انسان کو قبائلی تعصب، قوم پرستی اور عدم برداشت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس لیے اس ناسمجھی کے مقابل وہ فخر کو مثبت شعور کے ساتھ اپنانے کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بات نہیں بنتی۔

خواہ ذاتی محنت ہو یا مشترکہ انسانی اقدار، فخر کا احساس آدمی یا نسل یا قوم یا ثقافت کو بہ ہر صورت مرکز میں لے کر آتا ہے اور ساتھ ہی دوسرے کو کنارے پر دھکیل دیتا ہے۔ لوگ اپنی بقا اور ترقی کے لیے محنت کرتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ کامیاب آدمی اپنی محنت پر فخر کرتا ہے، لیکن ناکام آدمی کیوں اپنی محنت پر فخر نہیں کرتا؟ کیا فخر کا یہ احساس محنت سے جڑا ہے یا کامیابی سے؟ اس سوال کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں کہ کامیاب آدمی کا فخر محنت کو استحقاق (خود کو Privileged سمجھنا) کا معاملہ بنا دیتا ہے۔ یہی معاملہ مشترکہ انسانی اقدار کا ہے۔ بہ ظاہر یہ تو بہت زیادہ مثبت لگتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دیتا، یقیناً یہ جائز ہے۔ ضرور جائز ہے لیکن ’انسانی‘ اقدار سے محبت جائز ہے کیوں کہ اس محبت کے تقاضے پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ مگر جیسے ہی ہم ان ’انسانی‘ اقدار پر فخر کرنے لگتے ہیں، زمین کی دیگر حیات خود بہ خود دیوار سے لگ جاتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح ادراک ہے کہ انسانی اقدار پر دیگر حیات کے تناظر میں سوال اٹھانا ہماری غیر شدت پسند سوچ کے لیے بھی سخت مشکل امر ہے، اور تقریباً ناقابل قبول ٹھہرتا ہے۔ لیکن استحقاق پر مبنی ہمارے پہلے سے فِکسڈ تصورات خواہ کتنے ہی قابل قبول اور ناگزیر کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں، زمین کی حقیقت اس سے مختلف ہے۔ انسان کو زمین پر جتنا بھی ’استحقاق‘ حاصل ہے وہ اس کی اپنی تشکیل کردہ ہے۔ انسانی اقدار پر فخر نے انسانی تاریخ میں ہمیشہ غیر انسانی مخلوق کو خطرے سے دوچار کیا ہے۔

فخر کو محسوس کرنے کے نازک لمحے میں اگر آپ اپنے سامنے شعوری طور پر یہ سوال بھی رکھتے ہیں کہ کیا یہ فخر تنوع اور دوسروں کی شناخت کو تسلیم کرتا ہے؟ تب بھی یہ مقابلے کے رجحان کو کم نہیں کرتا۔ جیسے ہی آپ ’دوسرے/غیر‘ کو سوچتے ہیں فخر کا لمحہ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کو ادراک ہو جاتا ہے کہ آپ خود بھی ’دی آدر‘ ہیں۔ فخر کا لمحہ سیلف/ذات کو ’غیر‘ سے کاٹ دیتا ہے۔ دوسرے اور غیر کو اپنے آپ کے برابر تسلیم کرنے سے اپنی ذات (قومی/ثقافتی) کی استحقاق پر مبنی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے۔ فخر کا احساس Privileged احساس ہے۔ اگر یہ احساس خاص نہیں ہے اور ہر ایک کے لیے عام ہے، تو پھر یہ بے معنی ہے۔

فخر کے اظہار کو معصومانہ اس لیے کہا جا سکتا ہے کیوں کہ اکثر ’’فخر‘‘ کا اظہار دراصل برتری کے ایک غیر اعلانیہ دعوے میں بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ ’’ہم غیرت مند ہیں‘‘ ، ’’ہم بڑے دل والے ہیں‘‘ ، ’’ہم مہمان نواز ہیں‘‘ ! ان جملوں میں اکثر ’ہم‘ کی جگہ اپنی قوم کا نام داخل کیا جاتا ہے۔ بہ ظاہر ان جملوں میں بھی ’اپنی خصوصیت‘ کا سادہ اظہار ہے، لیکن یہ زبان مکمل طور پر بائنری اپوزیشن پر تعمیر شدہ ہے۔ اس لیے جب انھیں دہرایا جاتا ہے تو دوسروں کو کم تر سمجھنے کا رجحان پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہاں فخر محبت کا اظہار نہیں بلکہ ’’ہم اور تم‘‘ کے مقابلے کا بیان بنا ہوا ہے۔

کبھی کبھی یہ احساس محرومی کا ردِ عمل بھی ہو سکتا ہے کیوں کہ انسانی گروہ، انسانی طبقات اور حتیٰ کہ انسان صنفی طور پر بھی ہمیشہ ایک دوسرے کو زیرِ دست لانے کی تگ و دو میں مصروف رہتا ہے۔ جسے دبایا جاتا ہے، جس کا استحصال کیا جاتا ہے اس کے اندر فخر کا احساس ایک مزاحمتی عمل کے طور پر ابھرتا ہے۔ وہ خود کو جوڑنے اور اپنے آپ کو مجتمع کرنے کے لیے اپنی شناخت پر فخر کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ قابض اور غاصب جس شناخت کو اس کے لیے قابل نفرین بناتا ہے، وہ اسی شناخت کو فخر کے لمحے میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ کم تری کے احساس سے مکمل مغلوب ہو کر ختم نہ ہو جائیں اور غلام نہ بن جائیں۔

محبت اور فخر میں یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ فخر تکبر کے بغیر نہیں ہے۔ کسی خوش نما اور پُر فضا علاقے میں پیدائش اور پرورش ایک خوش نصیبی ہے۔ لیکن جو لوگ سخت اور سنگلاخ زمینوں پر پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علاقے کی آب و ہوا اور سخت زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دل جتنا پُر فضا علاقے کے لوگوں کا خوشی اور محبت سے دھڑکتا ہے، اتنا ہی سخت علاقے کے لوگوں کا بھی۔ یہ حیاتیاتی تنوع ہے۔ خوش رنگ رسمیں ہر علاقے کے لوگوں کو پسند ہوتی ہیں۔ یہ انسانی ثقافت کی خوبی ہے اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کیوں کہ اسے زیادہ جینے کے لیے خوش ہونے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو پُر فضا علاقے کی عادت اور محبت کے اظہار کے لیے ’فخر‘ کا پیمانہ ایسا ہے جیسے مستطیل کو دائرے سے ماپنا۔ اس لیے جب مخصوص علاقے پر فخر کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ احساس اپنے اندر غیریت کا عنصر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ عملی طور پر سنگلاخ علاقے کے آدمی کے چہرے کے سخت نقوش دیکھ کر نرم اور پُر فضا علاقے کے آدمی کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک جو کہانی سنایا کرتی ہے اس کا عنوان تکبر کے علاوہ کچھ اور ممکن ہی نہیں ہے، جسے عام طور پر ’’شکر‘‘ کے عنوان سے چھپا دیا جاتا ہے۔

یہ بات ہزاروں بار دہرائی جا چکی ہے کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ لیکن شاید بالکل اسی وجہ سے اتنے سارے انسانوں اور قبیلوں اور گروہوں کے درمیان اس کے اندر الگ سے پہچانے جانے کا جذبہ (ذاتی بھی قومی بھی) شدید تر ہوتا ہے۔ شاید یہ اس کی نفسیاتی ضرورت بن چکی ہے کہ یا تو وہ خود کو بڑی کہانی بنا دے یا کسی بڑی کہانی کا حصہ بن جائے تاکہ خود کو اپنے آپ کے سامنے اہم محسوس کرا سکے۔ فخر کے احساس کے پیچھے ایسی ہی ایک بڑی کہانی، ایک بڑا بیانیہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس ’’بڑی کہانی‘‘ کو ہم اس کے ثقافتی سرمائے میں بیان ہونے کے عمل سے گزرتے دیکھ سکتے ہیں جو زبان، موسیقی، شاعری، شادی بیاہ کی رسوم اور مجموعی روایات پر مبنی ہے۔ فخر کے احساس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ثقافتی معاملے کو اس کی بالکل ضد یعنی فطرت سے جوڑ کر پیش کرے، تاکہ ایک ’سچ مچ کی‘ بڑی کہانی بنانے میں آسانی ہو۔ فطرت اور ثقافت ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن فخر کا احساس ان دونوں کو بغل گیر کرا دیتا ہے اور ثقافتی مظاہر فطری مظاہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا احساس ہے جو ثقافتی مظاہر (جیسے کہ زبان، لباس، رسوم، رویے) محض اختیاری چیز نہیں بلکہ ’وجودی حقیقت‘ بنا دیتا ہے۔ جب فطرت اور ثقافت کا امتیاز مٹتا ہے تو دوسروں کے بیانیوں کے مقابلے میں اپنا بیانیہ زیادہ جاذب اور مؤثر بن جاتا ہے، یعنی زیادہ پائیدار، زیادہ قدیم، زیادہ خوب صورت۔ مختصر یہ کہ جب محبت اور فخر میں فرق مٹتا ہے تو ثقافت اور فطرت میں بھی فرق دھندلا جاتا ہے۔

فخر کے بیانیے کو اگر میں بیان کروں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو فرد کی شناخت کے ساختیاتی (structural) نظام میں جذب ہو چکا ہے۔ یعنی وہ جس بات پر فخر کر رہا ہے وہ اس کے نزدیک ایک گہری سماجی تشکیل نہیں بلکہ ایک معروضی حقیقت (objective truth) ہے۔ یہ رویہ متبادل امکانات سے محرومی پر منتج ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فخر ایک دھندلا عدسہ ہے، لیکن جب وہ اس سے خود کو اور دنیا کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ عدسہ شفاف ہے۔ فخر کا احساس شعور کی گہرائی میں اترتا ہے اور مزید طاقت ور ہو کر وہیں سے سطح پر نمودار ہوتا ہے، اس لیے شعور میں رچ بس جانے والا بیانیہ آئیڈیالوجی بن جاتا ہے، جس کی خاصیت سے ہم سب واقف ہیں کہ یہ ہمیشہ خود کو برتر بنا کر پیش کرتی ہے اور دوسرے کو اپنا غیر بنا دیتی ہے۔

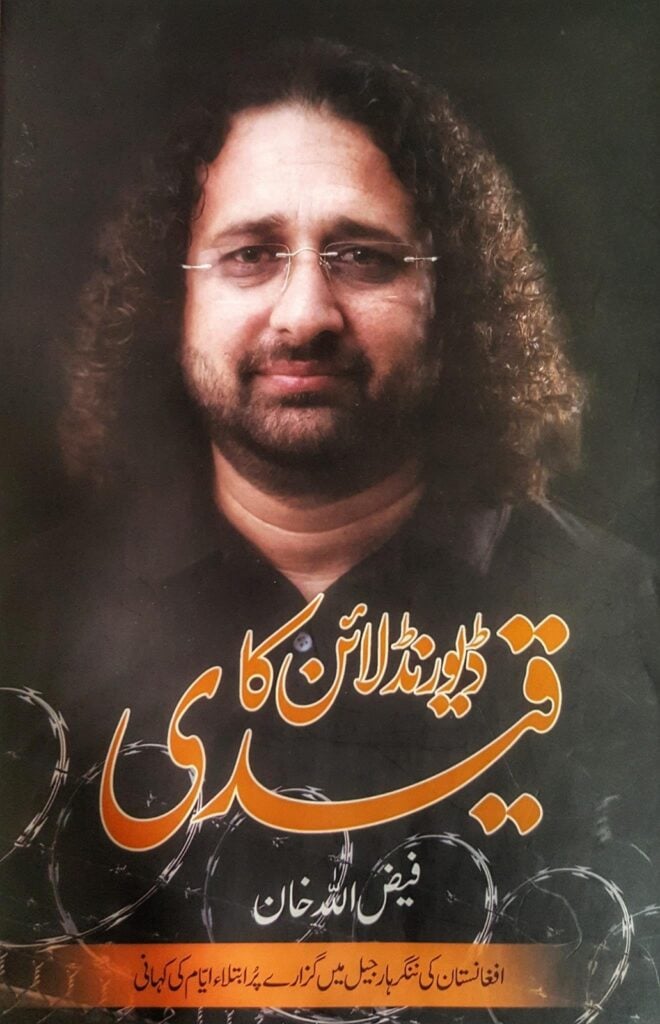

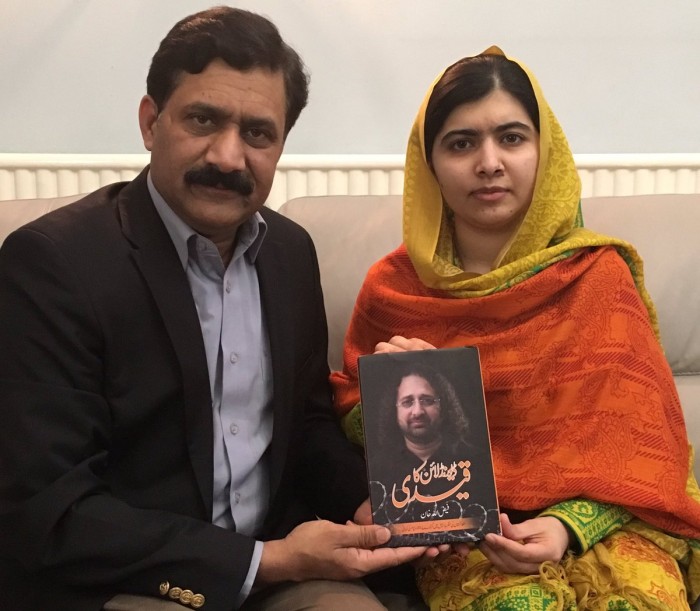

اس کتاب میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن پر کافی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میری یہ تحریر ایک تعارفی تحریر ہے جس میں میں نے اس کے متن کو تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھا ہے۔ اس کتاب کا عنوان برطانوی سامراج کو قبول نہ کرنے کا ایک علامتی اظہار ہے۔ برطانیہ نے کالونی میں اپنے مفادات کی خاطر یہ لائن کھینچ کر قبائل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ آج بھی، جب کہ یہ لائن نو آبادیاتی یادگار ہے، دونوں طرف کے قبائل اسے تسلیم کرنے سے اصولی طور پر انکاری ہیں۔ لیکن کتاب کا یہ عنوان اپنے ساتھ اتنے واضح علامتی معنی لیے ہونے کے باوجود اس کے ناشر زاہد علی خان نے ’’عرض ناشر‘‘ میں افغانوں سے متعلق حقیقت سے عاری اور حماقت سے بھری ایسی باتیں لکھی ہیں، کہ گمان گزرتا ہے کہ وہ زمینی حقائق کے ڈائناسارز کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے، من پسند اور مخصوص سوچ کی تشکیل کردہ ایسے معنی کے ہاتھوں اغوا ہو رہے ہیں، جو ہے تو مچھر اتنا لیکن پیش کیا جاتا ہے نمرود کے قاتل کے طور پر!

اس کتاب میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن پر کافی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میری یہ تحریر ایک تعارفی تحریر ہے جس میں میں نے اس کے متن کو تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھا ہے۔ اس کتاب کا عنوان برطانوی سامراج کو قبول نہ کرنے کا ایک علامتی اظہار ہے۔ برطانیہ نے کالونی میں اپنے مفادات کی خاطر یہ لائن کھینچ کر قبائل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ آج بھی، جب کہ یہ لائن نو آبادیاتی یادگار ہے، دونوں طرف کے قبائل اسے تسلیم کرنے سے اصولی طور پر انکاری ہیں۔ لیکن کتاب کا یہ عنوان اپنے ساتھ اتنے واضح علامتی معنی لیے ہونے کے باوجود اس کے ناشر زاہد علی خان نے ’’عرض ناشر‘‘ میں افغانوں سے متعلق حقیقت سے عاری اور حماقت سے بھری ایسی باتیں لکھی ہیں، کہ گمان گزرتا ہے کہ وہ زمینی حقائق کے ڈائناسارز کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے، من پسند اور مخصوص سوچ کی تشکیل کردہ ایسے معنی کے ہاتھوں اغوا ہو رہے ہیں، جو ہے تو مچھر اتنا لیکن پیش کیا جاتا ہے نمرود کے قاتل کے طور پر! یہ کتاب اگرچہ ایک اچھی دستاویز کی طرح ہے تاہم افغان سماج کا تجزیہ ایک زیادہ غیر جانب دار رویے کا طالب ہے۔ اوپر صفحہ 185 کا جو اقتباس پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد افغان میڈیا میں پاکستان کی مخالفت کا خصوصی ذکر موجود ہے لیکن جس سماجی تجزیے کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں۔ مثال کے طورر پر اس اقتباس سے قبل سرمایہ کاری (بالخصوص انفراسٹرکچر میں) کے حوالے سے بھارت افغانستان دو طرفہ تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک اچھا سماجی تجزیہ کار یہ بنیادی سوال اٹھائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی قربت اور اشتراک کے باوجود اس سرمایہ کاری کی طرف پاکستان نہیں گیا؟ افغانستان صرف ڈیورنڈ لائن ہی پر نہیں، ملک کے اندر مداخلت پر بھی شاکی رہا ہے۔ طویل عرصے تک اس مداخلت کے باوجود پاکستان کا یہ کردار افغانستان کے اندر تعمیر و ترقی کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اس تجزیے کی عدم موجودی کے باعث ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے افغان میڈیا کا یہ پاکستان مخالف رویہ کسی پراسرار قوت کے طابع ہو۔ حالاں کہ یہ سامنے کی بات ہے کہ اگر چودہ اگست کو یہ میڈیا پاکستان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں چلاتا اور پندرہ کو ہندوستان کی آزادی پر خصوصی نشریات ترتیب دیتا ہے تو اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان کا کاروباری اور سرمایہ کاری پارٹنر ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے وہاں کس چیز میں سرمایہ کاری کی ہے؟

یہ کتاب اگرچہ ایک اچھی دستاویز کی طرح ہے تاہم افغان سماج کا تجزیہ ایک زیادہ غیر جانب دار رویے کا طالب ہے۔ اوپر صفحہ 185 کا جو اقتباس پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد افغان میڈیا میں پاکستان کی مخالفت کا خصوصی ذکر موجود ہے لیکن جس سماجی تجزیے کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں۔ مثال کے طورر پر اس اقتباس سے قبل سرمایہ کاری (بالخصوص انفراسٹرکچر میں) کے حوالے سے بھارت افغانستان دو طرفہ تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک اچھا سماجی تجزیہ کار یہ بنیادی سوال اٹھائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی قربت اور اشتراک کے باوجود اس سرمایہ کاری کی طرف پاکستان نہیں گیا؟ افغانستان صرف ڈیورنڈ لائن ہی پر نہیں، ملک کے اندر مداخلت پر بھی شاکی رہا ہے۔ طویل عرصے تک اس مداخلت کے باوجود پاکستان کا یہ کردار افغانستان کے اندر تعمیر و ترقی کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اس تجزیے کی عدم موجودی کے باعث ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے افغان میڈیا کا یہ پاکستان مخالف رویہ کسی پراسرار قوت کے طابع ہو۔ حالاں کہ یہ سامنے کی بات ہے کہ اگر چودہ اگست کو یہ میڈیا پاکستان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں چلاتا اور پندرہ کو ہندوستان کی آزادی پر خصوصی نشریات ترتیب دیتا ہے تو اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان کا کاروباری اور سرمایہ کاری پارٹنر ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے وہاں کس چیز میں سرمایہ کاری کی ہے؟

یہ ڈاکیومنٹری سید عاطف علی نے بنائی ہے، ڈراما انڈسٹری میں اپنا آخری ڈراما ’خان‘ بنانے کے بعد انھوں نے اگلے پڑاؤ کی طرف سفر شروع کیا، انھوں نے فلمیں ’پری‘ (2018) اور ’پیچھے تو دیکھو‘ (2022) بنائیں، اور اب راوا ڈاکیومنٹری فلمز کے تحت انھیں ’فری ہینڈ‘ مل گیا ہے کہ وہ جس موضوع پر چاہے ڈاکیومنٹری بنا لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ڈراما ہو یا فلم میکنگ، ناظرین کو نئے تجربات سے روشناس کرایا جائے، انھیں سماج کے ایسے گوشوں اور ایسے تصورات سے متعارف کرایا جائے جو انھیں کچھ نیا سوچنے پر مائل کر سکے، چناں چہ انھوں نے سرپھری عشق کے نام سے بھی ایسا ہی ایک ڈراما بنایا تھا جو محرم پر ہم ٹی وی سے آن ایئر ہوا تھا۔ اب انھوں نے ڈاکیومنٹریز کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور یہ ایک ایسی دنیا ہے جو مختلف رنگوں کے ان گنت شیڈز سے بھری ہوئی ہے۔ راوا کے روح رواں سابق بریگیڈیئر طارق رفیق کے ساتھ مل کر عاطف علی نے متعدد ڈاکیومنٹریز ’تخلیق‘ کی ہیں۔ اس سلسلے کی تازہ ترین تخلیق ایک ایسے 14 سالہ بچے کی کہانی ہے جس نے پاکستان میں ’بونڈڈ لیبر‘ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک کہانی جو درد بھری ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر دیتی ہے۔ اس کا اسکرین پلے بھی سید عاطف علی نے بلال حسین کے ساتھ مل کر لکھا ہے۔

یہ ڈاکیومنٹری سید عاطف علی نے بنائی ہے، ڈراما انڈسٹری میں اپنا آخری ڈراما ’خان‘ بنانے کے بعد انھوں نے اگلے پڑاؤ کی طرف سفر شروع کیا، انھوں نے فلمیں ’پری‘ (2018) اور ’پیچھے تو دیکھو‘ (2022) بنائیں، اور اب راوا ڈاکیومنٹری فلمز کے تحت انھیں ’فری ہینڈ‘ مل گیا ہے کہ وہ جس موضوع پر چاہے ڈاکیومنٹری بنا لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ڈراما ہو یا فلم میکنگ، ناظرین کو نئے تجربات سے روشناس کرایا جائے، انھیں سماج کے ایسے گوشوں اور ایسے تصورات سے متعارف کرایا جائے جو انھیں کچھ نیا سوچنے پر مائل کر سکے، چناں چہ انھوں نے سرپھری عشق کے نام سے بھی ایسا ہی ایک ڈراما بنایا تھا جو محرم پر ہم ٹی وی سے آن ایئر ہوا تھا۔ اب انھوں نے ڈاکیومنٹریز کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور یہ ایک ایسی دنیا ہے جو مختلف رنگوں کے ان گنت شیڈز سے بھری ہوئی ہے۔ راوا کے روح رواں سابق بریگیڈیئر طارق رفیق کے ساتھ مل کر عاطف علی نے متعدد ڈاکیومنٹریز ’تخلیق‘ کی ہیں۔ اس سلسلے کی تازہ ترین تخلیق ایک ایسے 14 سالہ بچے کی کہانی ہے جس نے پاکستان میں ’بونڈڈ لیبر‘ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک کہانی جو درد بھری ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر دیتی ہے۔ اس کا اسکرین پلے بھی سید عاطف علی نے بلال حسین کے ساتھ مل کر لکھا ہے۔