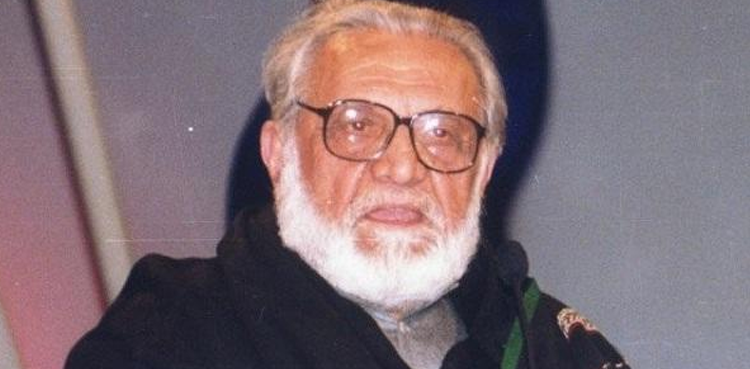

نواب آصف الدّولہ کا نام لکھنوی تہذیب اور ثقافت کے اُس عہد کے لیے تاریخ میں محفوظ ہے جس نے اجڑتی ہوئی دلّی کے کئی نادرِ روزگار اور علم و فن میں ممتاز ہستیوں کو اپنایا۔ آصف الدّولہ کے عہد ہی میں اردو شاعری نے اُس اسلوب کو اپنایا جو دبستانِ لکھنؤ کہلاتا ہے۔

ریاست اودھ کے آصفُ الدّولہ کے زمانے میں دہلی سیاسی اور اقتصادی بدحالی کا شکار تھی۔ ان حالات میں اہلِ علم نے میں لکھنؤ پہنچ کر نواب کے دربار میں جگہ پائی اور یہی نہیں بلکہ نواب صاحب نے ذاتی خرچ پر اکثر کو لکھنؤ بلایا اور بڑی تکریم کی۔

نیاز فتح پوری لکھتے ہیں، نواب آصفُ الدّولہ، فرماں روایانِ اودھ میں اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور فرماں روا ہوا ہے، لیکن یہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا پاکیزہ ذوقِ سخن تھا۔

اس والیٔ اودھ کی فیاضی اور سخاوت بھی ضربُ المثل بنی اور یہ کہاوت مشہور ہوگئی کہ جس کو نہ دے مولا اُس کو دلائے آصفُ الدَّولہ۔ یعنی مجازاً کہا جانے لگا تھاکہ جسے سرکار سے کچھ نہ مل سکے، آصف الدّولہ سے مل جاتا ہے۔ تذکرہ نویسوں نے اسے یوں بھی بیان کیا ہے؛ جس کو دے مولا، اُس کو دلائے آصفُ الدَّولہ۔ مطلب یہ کہ والیٔ اودھ اُسی کو دلواتا ہے جسے خدا دیتا ہے۔

معروف تذکرہ نگار علی لطف بیان کرتے ہیں، آصف الدّولہ ہر روز ایک نئی عمارت کا سنگِ بنیاد رکھتے تھے۔ اسی سبب لکھنؤ کے امراء اور اہلِ شہر کو بھی عمارتوں کا شوق پیدا ہوا اور لکھنؤ عالی شان عمارتوں کا شہر بن گیا۔

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ والیٔ اودھ کی فنِ معماری میں دل چسپی اور تعمیرات کا شوق کس قدر تھا۔ اسی کے دور میں ریاست کے دارُالحکومت لکھنؤ میں ایرانی طرز کے باغ بنوائے گئے اور شان دار عمارتوں کے ساتھ حوض، فوّارے، خوب صورت کیاریاں اور درختوں کی قطاریں بھی ان کے حسن و دل کشی کا سبب تھیں۔

آصفُ الدّولہ کو ایک فیّاض اور دریا دل حکم راں کے علاوہ فنونِ لطیفہ کے سرپرست اور شاعری کا دلدادہ کہا جاتا ہے جنھوں نے ہندستان میں گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار کے طور پر بھی شہرت پائی۔

آصفُ الدّولہ کا نام محمد یحییٰ مرزا زمانی تھا۔ وہ 1748ء میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام شہزادوں کی طرح کیا گیا۔ اردو، فارسی میں مہارت کے ساتھ دوسرے فنون میں بھی دستگاہ حاصل کر لی۔ آصفُ الدّولہ شاعری کا شوق رکھتے تھے۔ انھوں نے اردو کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی مرتب کیا۔

جہاں تک امورِ سلطنت کا سوال ہے تو سیاست کے امور اور فوج کو انگریزوں نے ایک معاہدہ کی رو سے گویا باندھ رکھا تھا۔ تاہم نواب نے کبھی انگریزوں سے دَب کر یا جھک کر بات نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہے۔

آصفُ الدّولہ کی بدولت لکھنؤ، دہلی اور آگرہ کے ساتھ آثار قدیمہ اور فن تعمیر کے شوقین سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتوں میں رومی دروازہ اور امام باڑہ فنِ تعمیر کا اچھوتا نمونہ ہیں۔

علم و ادب کے میدان میں ان کا عہد ہی تھا جب مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور میر سوز جیسی شخصیات لکھنؤ میں جمع ہوئیں۔ انھوں نے سوز کو شاعری میں اپنا استاد بنایا۔

آصف الدّولہ کے عہد تک اردو شاعری بنیادی طور پر غزل یا قصیدہ کی شاعری تھی۔ ان کے عہد میں مثنوی اور مرثیہ کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ میر حسن کی سحر البیان سمیت اردو کی بہترین مثنویاں ان ہی کے عہد میں لکھی گئیں۔

وہ والیِ اودھ نواب شجاعُ الدّولہ کے بیٹے تھے جو باپ کی وفات کے بعد 1775ء میں فیض آباد میں مسند نشین ہوئے اور پھر لکھنؤ کو دارُالحکومت بنایا۔

مشہور ہے کہ نواب آصف الدّولہ کی بندہ پروری نے نہ صرف اودھ کے لوگوں کو فاقوں سے نجات دی بلکہ کھانا پکانے کی ایک نئی روش کو بھی مروج کیا جسے دَم پخت کہتے ہیں۔ ان کے دور میں نت نئے اور خوش ذائقہ پکوان دسترخوان پر سجائے جاتے تھے اور اس کے لیے انھوں نے ماہر طباخ رکھے ہوئے تھے۔

نواب صاحب نے لکھنؤ میں 1797ء میں آج ہی کے روز وفات پائی اور وہیں مدفون ہیں۔