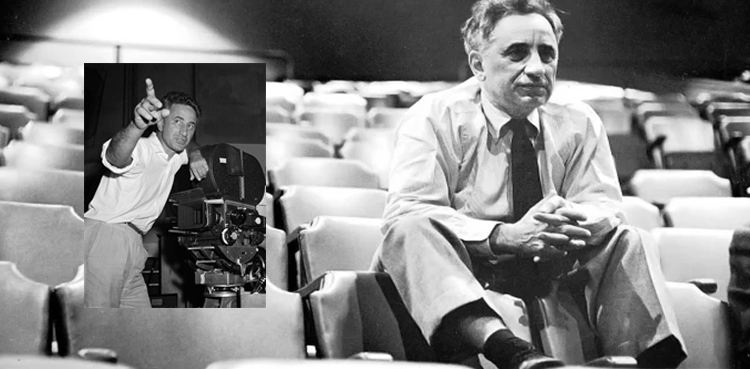

ایلیا کازان کو دنیا ایک باکمال ہدایت کار اور بہترین فلم ساز کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے، لیکن وہ ہالی وڈ میں ایک ایسے تنازع کا سبب بھی بنے تھے جس پر ردعمل تقریباً نصف صدی بعد سامنے آیا اور کازان کو فلمی ستاروں کے جھرمٹ میں خفّت کا سامنا کرنا پڑا۔

1999ء تک ایلیا کازان کئی شان دار اور یادگار فلمیں انڈسٹری کے نام کرچکے تھے، اور اس سال آسکر ایوارڈ کی جو تقریب سجائی گئی، اس میں لائف ٹائم اچیومنٹ کے لیے ایلیا کازان کا نام پکارا گیا تھا، کیمرے کی آنکھ نے حاضرین کی صفوں میں کشمکش اور اضطراب دیکھا۔ کچھ فن کار جو کازان کے استقبال کے لیے تالیاں بجانے لگے تھے، سینئر فن کاروں کو خاموش اور مضطرب پاکر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عجیب فضا بن گئی تھی اور جلد ہی منتظمین پر تنقید شروع ہوگئی جس سے واضح ہوگیا کہ اس محفل میں ایسے فن کار موجود ہیں جو کازان کو ‘غدار’ سمجھتے ہیں اور اس ایوارڈ کا مستحق نہیں گردانتے۔

دراصل 1950ء کے عشرے میں ایلیا کازان نے امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی کو ہالی وڈ میں اپنے اُن ساتھیوں کے نام بتائے تھے جنھیں وہ کمیونسٹوں کا ہم درد اور امریکا مخالف کارروائیوں میں ملوث سمجھتے تھے۔

کازان کا بیان ایسے فن کاروں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا سبب بنا تھا جس کے بعد ان کی بھرپور مخالفت کی گئی، اور انھیں ‘غدار’ کہا گیا، لیکن کازان کی خوش قسمتی تھی کہ اپنی مخالفت کے باوجود انڈسٹری میں کوئی بھی ان کی کام یابیوں کا راستہ نہیں روک سکا۔ وہ ہالی وڈ کے ایک عظیم ہدایت کار کہلائے اور منفرد فلم ساز کی حیثیت سے پہچان بنائی جو آج بھی قائم ہے۔

پرفارمنگ آرٹ اور شوبزنس کی جگمگاتی ہوئی دنیا میں وہ قابلِ تقلید ہدایت کار سمجھے گئے جن کا کام دیکھ کر نوآموز بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔

کازان ’آن دی واٹر فرنٹ‘ اور ’ایسٹ آف ایڈن‘ جیسی مشہور فلموں کے ہدایت کار تھے۔ ان کی زندگی کا سفر 2003ء میں آج ہی کے دن تمام ہوا۔

ایلیا کازان کے والدین یونان کے باشندے تھے جنھوں نے 1913ء میں امریکا ہجرت کی۔ کازان نے 9 ستمبر 1909ء کو استنبول (ترکی) میں آنکھ کھولی۔ امریکا ہجرت کے وقت کازان چار سال کے تھے۔ شوبزنس کی چکاچوند اور فلم نگری کی روشنیوں کا حصّہ بننے والے کازان لڑکپن میں تنہائی پسند، گم گو اور شرمیلے تھے۔ اس کا ذکر انھوں نے ’’امریکا، امریکا‘‘ کے نام سے اپنی خود نوشت میں کیا ہے۔ اس کتاب میں کازان نے اپنا خاندانی پَس منظر، اپنے خاندان کا ذریعۂ معاش، والدین کا تعارف، امریکا ہجرت کرنے کی وجوہ اور زندگی کے مختلف حالات و واقعات رقم کیے ہیں۔

کازان کے مطابق ان کی والدہ کا گھرانا تجارت پیشہ تھا اور ننھیالی رشتے دار مختلف شکلوں میں روئی کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ امریکا پہنچ کر ان کے والد نے قالین کی خرید و فروخت شروع کی اور یہی کاروبار ان کا ذریعۂ معاش رہا۔ والدین کی خواہش تھی کہ کازان خاندانی بزنس سنبھالیں، لیکن انھوں نے اپنے لیے ایک الگ راستے کا انتخاب کیا۔ کازان کی یہ کتاب بیسٹ سیلر ثابت ہوئی۔

امریکا میں سکونت اختیار کرنے کے بعد والدین نے کازان کو نیویارک کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا جہاں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انھوں نے ایک یونیورسٹی کے شعبۂ فنون میں داخلہ لے لیا۔ یہاں سے ڈراما اور اداکاری کی تعلیم اور تربیت حاصل کی اور اس کے بعد اسٹیج پر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔

اس راستے میں پہلا پڑاؤ نیویارک گروپ تھیٹر تھا۔ یہ 1932ء کی بات ہے۔ وہ اسٹیج پر بحیثیت اداکار کام کرنے لگے۔ آٹھ سال تک اداکاری کو ذریعۂ معاش بنائے رکھا۔ پھر براڈ وے پر اسٹیج ڈراموں کے ہدایت کار کی حیثیت سے کام کیا اور اس میدان سے ہالی وڈ کے لیے اڑان بھری جہاں فلم ڈائریکشن کے میدان میں کازان نے اپنا کمال دکھایا اور نئی جہات متعارف کروائیں۔

ان کا شمار نام وَر فلم سازوں میں ہونے لگا۔ وہ ایسے فلم ساز تھے جو غیرمعروف فن کاروں کی صلاحیتوں پر بھروسا کرنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے اپنی فلموں میں نئے چہروں کو بھی آزمایا اور انھیں آگے لائے۔ تاہم اس حوالے سے وہ بہت سوچ بچار کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتے تھے۔ کازان کا خیال تھاکہ کسی بھی فلم کے کام یاب یا فلاپ ہوجانے میں نوّے فی صد عمل دخل اس کی کاسٹ کا ہوتا ہے۔ اسٹیج کے بعد کازان نے فلموں میں بھی اداکاری کی۔ بعد میں انھوں نے ہدایت کاری کے شعبے میں قدم رکھا۔

موشن پکچرز میں نووارد فلم ڈائریکٹر ایلیا کازان ابتدائی دنوں میں دو شارٹ موویز کے لیے کیمرے کے پیچھے کام کرتے نظر آئے۔ 1945ء میں ان کی پہلی فیچر فلم اے ٹری گروز ان بروکلین کے نام سے پردے پر سجی۔ یہ فلم دو آسکرز کے لیے نام زد کی گئی، اور ایک ایوارڈ اپنے نام کرسکی۔ یہ کازان کی بڑی کام یابی تھی۔

1949 ء میں ان کی ایک فلم پنکی منظرِ عام پر آئی جو متنازع ٹھیری۔ اس کا موضوع امریکا میں نسل پرستی تھا۔ یہ فلم تین آسکر ایوارڈز کے لیے نام زد ہوئی، مگر کوئی ایوارڈ نہ جیت سکی۔

پرفارمنگ آرٹ کے فروغ اور اس شعبے میں ٹیلنٹ کو متعارف کرانے کی غرض سے کازان نے 1947ء میں ایکٹرز اسٹوڈیو کی بنیاد بھی رکھی اور اداکاری اور فلم سازی کی تربیت دیتے رہے۔

1951ء میں ان کی فلم A Streetcar Named Desire سامنے آئی۔ یہ فلم بارہ آسکر کے لیے نام زد ہوئی جن میں سے چار اس کا مقدر بنے۔ اس کے بعد بھی ان کی کام یاب فلموں کا سلسلہ جاری رہا اور وہ ایوارڈ بھی اپنے نام کرتے رہے۔

اپنے فلمی کیریر میں کازان نے بیسٹ ڈائریکٹر کے دو آسکر اور لائف ٹائم اکیڈمی ایوارڈ جیتے جب کہ مختلف فلمی اعزازات حاصل کیے۔ انھوں نے چار گولڈن گلوب اور تین ٹونی ایوارڈز بھی حاصل کیے۔

کازان کی زیادہ تر فلمیں سماجی موضوعات اور ایسے نظریات اور سوچ کی عکاس ہیں جن کا کازان کی ذاتی زندگی پر اثر پڑا۔ ان کی ایک فلم کا موضوع امریکی معاشرے میں یہودیوں کے لیے جذبۂ نفرت اور تعصب بھی تھا جس پر خاصی تنقید ہوئی۔

اس فلم کا مرکزی کردار ایک صحافی ہے جو اپنی نیوز اسٹوری کے لیے نیویارک آتا ہے اور یہاں لوگوں کے درمیان خود کو یہودی ظاہر کرتا ہے۔ یہ کردار ہالی وڈ کے معروف اداکار گریگوری پیک نے ادا کیا تھا۔ یہ کردار امریکیوں کے یہودیوں کے ساتھ نفرت آمیز سلوک اور ان سے تعصب کو قلم بند کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ عام میل جول کے دوران اپنی جعلی شناخت عام کرتا ہے اور یوں کہانی آگے بڑھتی ہے۔ کازان کی یہ فلم آٹھ آسکرز کے لیے نام زد ہوئی جن میں سے تین اپنے نام کرسکی۔ انہی میں ایک بہترین ڈائریکٹر کا آسکر بھی تھا جو کازان لے اڑے۔ یہ اس شعبے میں ان کا پہلا آسکر تھا۔

اب بات کریں کازان کے متنازع بیان کی تو اس زمانے میں امریکا میں کمیونسٹوں کی گرفت کی جارہی تھی اور ان پر شک کیا جارہا تھا۔ شک اور تعصب کی اسی فضا میں کازان نے کانگریس کی کمیٹی سے جو بات چیت کی تھی، اس سے فلم انڈسٹری کے چند بڑے ناموں کی شہرت اور ساکھ کو زبردست دھچکا لگا تھا۔

کازان نے چار ناول بھی لکھے جن میں سے دو ان کی ذاتی زندگی پر مبنی ہیں۔