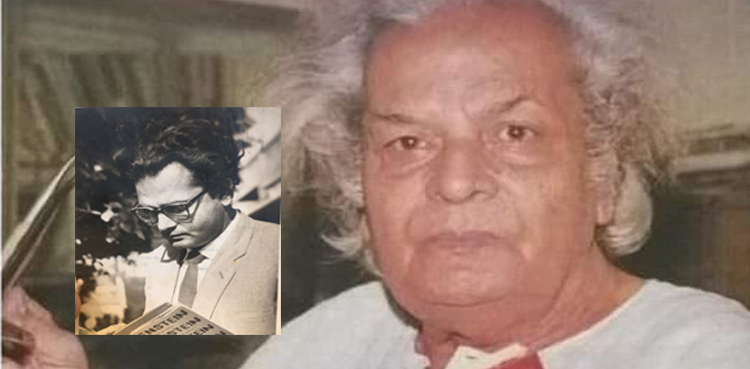

خلیق ابراہیم خلیق 2006ء میں آج ہی کے دن اس دارِفانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ ادیب، شاعر، نقّاد اور تذکرہ نویس ہی نہیں باکمال فلم ساز بھی تھے۔ آج خلیق ابراہیم خلیق کی برسی ہے۔

رفیع الزّماں زبیری خلیق ابراہیم خلیق کے بارے میں اپنے مضمون میں لکھتے ہیں: لکھنؤ جہاں خلیق ابراہیم خلیق نے شعورکی آنکھیں کھولیں اور نشو و نما پائی، وہ آزادی اور قیام پاکستان سے دس سال پہلے کا لکھنؤ تھا اور ان کی کہانی اسی لکھنؤ کی یادوں سے شروع ہوتی ہے، پھر اجمیر، الٰہ آباد، لاہور، دہلی اور بمبئی کی یادیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔

خلیق ابراہیم خلیق 1926ء میں حیدر آباد دکن میں پیدا ہوئے اور کم عمری میں لکھنؤ چلے گئے۔ اُن کے والد حکیم محمد رفیق ابراہیم کا شمار اپنے دور کے ممتاز اطباء میں ہوتا تھا۔ وہ ایک قابل اور صاحبِ ذوق شخص تھے جو پہلے کانگریس کے اشتراکی نظریات سے متاثر تھے، لیکن بعد میں مسلم لیگ سے وابستہ ہوئے اور حصولِ پاکستان کی جدوجہد میں حصّہ لیا۔ شعبۂ طبّ کی تدریس کے ساتھ حکیم محمد رفیق شعر و ادب کا بھی عمدہ ذوق رکھتے تھے اور علم و ادب کا یہی ذوق خلیق ابراہیم خلیق میں منتقل ہوا۔ کچھ وقت گزرا تو خلیق ابراہیم خلیق نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پہچانا اور نظم و نثر میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ انھوں نے افسانے بھی لکھے اور شاعری بھی کی۔ خلیق ابراہیم خلیق کو نوجوانی میں اس دور کے ممتاز اہلِ قلم کی صحبت نصیب ہوئی اور ان سے علمی و ادبی موضوعات پر گفتگو نے ابراہیم خلیق کو بھی فکر و فن کے نئے زاویوں اور رجحانات سے آشنا کیا۔ ذی علم شخصیات کی کشش اور رفتگاں کی یاد بود کا اشتیاق انھیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں لیے پھرا اور اس کا احوال وہ ادبی تذکرے کی صورت میں رقم کرتے رہے، اس کی ایک مثال یہ تحریر ہے جو دہلی میں ان کے قیام سے متعلق ہے، ” جامع مسجد کے جنوبی دروازے کے بالمقابل اردو بازار میں مفتی کفایت اللہ صدر جمیعت العلمائے ہند کے داماد مولوی سمیع اللہ کی کتابوں کی دکان ادیبوں، شاعروں اور علم و ادب کا ذوق رکھنے والوں کی بیٹھک تھی۔ مولوی سمیع اللہ بے حد منکسرالمزاج اور مجسم اخلاق تھے۔ آپ ان کی دکان پر کسی وقت بھی چلے جاتے، کسی نہ کسی علمی، ادبی یا سیاسی شخصیت سے ضرور مڈ بھیڑ ہوجاتی۔ ان میں دلی والے بھی ہوتے اور باہر سے آنے والے بھی۔ اسی دکان پر میری ملاقات مولانا محمد حسین آزاد کے نواسے آغا محمد باقر، نخشب جارچوی، شکیل بدایونی، روش صدیقی، انور صابری اور مولانا امداد صابری سے ہوئی۔ غالباً انور صابری کو چھوڑ کر باقی حضرات اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حمید ہاشمی سے بھی طفیل احمد جمالی نے مجھے مولوی سمیع اللہ کی دکان ہی پر ملایا تھا۔ حمید ہاشمی قیام پاکستان کے بعد لاہور آگئے تھے اور روزنامہ ”امروز“ کے ادارتی عملے میں شامل تھے۔ قاہرہ کے الم ناک ہوائی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ ان کے بڑے بھائی انیس ہاشمی کراچی کی نمایاں سیاسی و سماجی شخصیتوں میں سے تھے۔“

زبیری صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، جن احباب سے خلیق ابراہیم کا خاصا ربط و ضبط رہا، ان میں مجاز، احسن فاروقی، جاں نثار اختر، کیفی اعظمی، ظفر انصاری، صفدر میر اور اخترُالایمان شامل تھے۔

خلیق ابراہیم نے اپنی خود نوشت ’’منزلیں گرد کی مانند‘‘ میں ان چند شخصیات کا ذکر بھی کیا ہے جنھیں ترقی پسند ادب کی تحریک میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ لکھتے ہیں، ’’ترقی پسندوں کے دوست، فلسفی اور راہ نما سجاد ظہیر تھے اور پیر مغاں جوشؔ ملیح آبادی۔‘‘ جوش کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے تخیل میں جو بلندی تھی ویسی ان کے علم میں وسعت اور گہرائی ہوتی تو وہ غالب اور اقبال کے ہم پلّہ ہوتے۔ سجاد ظہیر نہایت سلجھے ہوئے ذہن کے روشن خیال اور وسیع النظر دانش ور تھے اور تاریخ کا گہرا شعور رکھتے تھے۔ علی سردار جعفری کے بارے میں خلیق ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ان شعرا میں سے ہیں جن کا علمی مرتبہ مسلّم ہے۔ ان کی نظم اور نثر دونوں میں روحِ عصر کی بھرپور نمایندگی ہے۔

اسرار الحق مجازؔ سے خلیق ابراہیم خلیق کی پہلی ملاقات 1939ء میں ہوئی۔ ان کے بارے میں خلیق ابراہیم خلیق نے لکھا، ’’ان (مجاز) سے اپنے نیازمندانہ تعلقات کے دوران مجھے انھیں قریب سے دیکھنے کے مواقعے ملے اور میں نے ان کی قلبی واردات اور ذہنی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان کی زندگی اور شاعری کے اس مطالعے میں کچھ ایسی باتیں ملیں جو ایک شخص اور شاعری کی حیثیت سے ان کے مقام کے تعین میں خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔‘‘

’’منزلیں گرد کی مانند‘‘ خلیق ابراہیم خلیق کی زندگی کے ابتدائی 27 سال کا احاطہ کرتی ہے اور یہ وہ خود نوشت ہے جس کے بارے میں مصنّف نے لکھا ہے، ’’یہ دوسری خود نوشتوں کے مقابلے میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ یہ آپ بیتی سے زیادہ ایک تہذیب کی سرگزشت ہے۔‘‘

زبیری صاحب نے اس کتاب پر اپنے کالم میں لکھا ہے، خلیق ابراہیم خلیق کو بچپن سے جن شہروں کو دیکھنے کا شوق تھا، ان میں دہلی کے ساتھ لاہور سرفہرست تھا۔ ان کا یہ شوق قیام پاکستان سے قبل دو بار پورا ہوا۔ ایک بار پرائیویٹ امیدوار کے طور پر پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان دینے کے لیے اور دوسری بار لاہور اور اس کے باسیوں سے قرار واقعی واقفیت حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری بار لاہور کے سفر میں بشیر ہندی ان کے میزبان تھے۔ انھوں نے خلیق کو شہر دکھایا اور کئی علمی شخصیات سے ملاقات بھی کرائی۔ ان شخصیات مین عبدالمجید سالک، مولانا غلام رسول مہر، صوفی غلام مصطفی تبسم، مولانا صلاح الدین، عبدالرحمن چغتائی، امتیاز علی تاج، راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، میراجی، شبلی بی کام، باری علیگ، ظہیر کاشمیری، حمید نسیم اور اوپندر اشک شامل تھے۔

خلیق ابراہیم خلیق کو لکھنؤ سے دہلی جانے کا کئی بار اتفاق ہوا، مگر کبھی چار چھ روز سے زیادہ وہاں ٹھہرنے کی نوبت نہیں آئی۔ صرف دو بار ایسا ہوا کہ دہلی میں کئی کئی ماہ قیام رہا۔ خلیق نے جامعہ ملیہ میں داخلہ لیا لیکن اس کے ہوسٹل میں نہیں رہے۔ یہ بستی نظام الدین میں بھیا احسان الحق کے گھر میں رہے۔ یہ روزانہ صبح کو تانگے پر بستی نظام الدین سے قرول باغ جاتے، دن بھر جامعہ میں گزارنے کے بعد شام کو واپس آتے۔ انھیں جامعہ میں پڑھتے ہوئے چند ماہ گزرے تھے کہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ انھیں واپس لکھنؤ جانا پڑا۔ یہ خواجہ حسن نظامی سے بھی ملے۔ جوش سے بھی ملاقات ہوئی۔ دوبارہ یہ مولوی عبدالحق کے ذاتی معاون ہوکر دہلی گئے۔ انجمن ترقی اردو کا دفتر دریا گنج میں تھا۔ اسی کوٹھی میں ایک کمرے میں یہ رہتے تھے اور یہی ان کا دفتر بھی تھا۔ اس مرتبہ قیام کے دوران مختار صدیقی اور اختر الایمان سے مراسم قائم ہوئے۔

بمبئی کی دلفریبیوں کی داستانیں سن کر خلیق ابراہیم کا وہاں جانے کو بہت جی چاہتا تھا۔ یہ ان کی نوجوانی کا زمانہ تھا۔ اتفاق سے ایک موقع بمبئی جانے کا نکل آیا۔ حکومت ہند کے بمبئی میں ادارے انفارمیشن فلمز میں تبصرہ (کمنٹری) نگاروں کی دو اسامیوں کا اشتہار آیا۔ انھوں نے درخواست بھیج دی۔ تحریری امتحان اور انٹرویو کے لیے بلالیے گئے۔ یہ گئے اور تحریری امتحان میں کام یاب ہوگئے۔ انٹرویو ہوا جو کچھ صحیح نہ تھا۔ لکھنؤ واپس آگئے۔ کچھ ہی دن میں تقرری کا خط آگیا۔ خلیق بمبئی پہنچ گئے۔ دو تین ہفتے خلافت ہاؤس میں رہے، پھر آغا بشیر کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کا کام تبصرے لکھنا اور فلم سازی کی مختلف ٹیکنیک سیکھنا تھا۔ کام دل چسپ تھا، یہ خوش تھے لیکن ملک میں سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ 1947ء کے شروع میں یہ ادارہ بند ہوگیا۔

خلیق ابراہیم کو اپنے دوست آغا مجنوں کی وساطت سے فلموں کے اسکرپٹ لکھنے کا کام ملا تھا۔ ان کے لیے بمبئی میں قیام کا سامان ہوگیا۔ بمبئی میں اب فلمی صنعت کے علاوہ خلیق کے روزگار کا وسیلہ اخبارات تھے۔ ساتھ ساتھ ادبی مشاغل بھی جاری تھے۔

1953ء میں خلیق ابراہیم خلیق پاکستان آگئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ یہاں انھوں نے متعدد دستاویزی فلمیں بنائیں جن میں غالب، پاکستان اسٹوری، آرکیٹیکچرل ہیریٹیج آف پاکستان، ون ایکٹر آف لینڈ، پاتھ ویز ٹو پراسپیریٹی اور کوکونٹ ٹری شامل ہیں۔ خلیق ابراہیم خلیق کی شاعری، افسانے اور تنقید پر کتابیں کام یاب ناکام، عورت، مرد اور دنیا، اردو غزل کے پچیس سال اور اجالوں کے خواب کے نام شایع ہوئیں۔

جہانِ فن و ادب کے اس جوہرِ قابل کو کراچی میں سخی حسن کے قبرستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔ خلیق ابراہیم خلیق کو حکومتِ پاکستان نے تمغائے امتیاز عطا کیا تھا۔

خلیق ابراہیم خلیق کا ایک شعر دیکھیے!

خلیق آؤ چلیں بزمِ مے گساراں میں

دراز شام کی تاریکیوں کے سائے ہوئے