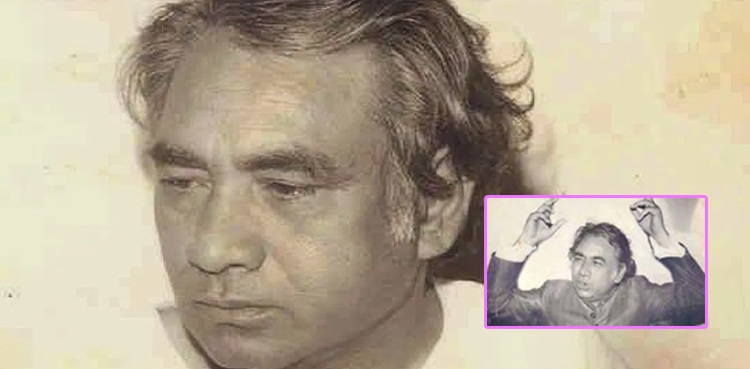

پاکستان میں فائن آرٹ کے شعبہ کے چند نام ور فن کاروں میں احمد سعید ناگی کا نام بھی شامل ہے۔ احمد ناگی کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ انھوں نے بانیِ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ بنایا جب کہ اس آرٹسٹ کے میورلز بھی ہمیشہ ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔

احمد سعید ناگی یکم ستمبر 2006ء کو وفات پاگئے تھے۔ آج ان کی برسی منائی جارہی ہے۔ انھیں عام طور پر احمد سعید ناگی لکھا بھی جاتا ہے۔ 1916ء میں متحدہ ہندوستان کے مشہور شہر امرت سر میں احمد سعید نے آنکھ کھولی۔ تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے انھوں نے مُوقلم سے اپنا تعلق جوڑا اور عملی میدان میں اترے۔ وہ شروع ہی سے فنون لطیفہ میں دل چسپی رکھتے تھے۔ سعید ناگی 1944ء میں لاہور منتقل ہوئے۔ یہاں انھوں نے مسلم لیگ کے شعبۂ تشہیر و تعلقات کے لیے کام کیا۔ تاہم چند برس بعد امرتسر چلے گئے اور وہاں شادی کر لی۔ لیکن اسی زمانے میں تقسیمِ ہند کا اعلان ہوا اور قیامِ پاکستان کے بعد 1947ء میں اے ایس ناگی پاکستان آگئے۔ ہجرت کے بعد انھوں نے کراچی میں سکونت اختیار کی۔

معروف صحافی، آرٹ نقاد اور مصنّف شفیع عقیل ان سے اپنی ملاقات کا احوال اپنی ایک کتاب میں یوں لکھتے ہیں:

” جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ناگی کو پہلی بار 1946 میں دیکھا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں دھرم پورہ، لاہور میں انجینئر اسٹور ڈپو میں سائن رائٹر پینٹر کی حیثیت سے ملازم تھا۔

میرے ساتھ بی اے نجمی اور نذیر ضیغم بھی سائن رائٹر، پینٹر کی حیثیت سے ملازم تھے، مگر ہمیں تصویر کشی کا بھی شوق تھا اور اس سلسلے میں تینوں بے استادے تھے۔

1946 میں ہم نے ایک ہندو دوست کے ساتھ اس وقت کے منٹگمری روڈ پر جہاں آج کل لاہور ٹیلی ویژن اسٹیشن واقع ہے، اس کے قریب ایک دکان کرائے پر لی اور سنیما وغیرہ کے بینر بنانے اور دکانوں، دفتروں کے بورڈ لکھنے کا کام شروع کیا تھا۔

اس کا نام ”ماڈرن آرٹ سینٹر“ رکھا تھا، حالاں کہ اگر اس وقت ہم سے کوئی ماڈرن (Modern) کے معنی پوچھ لیتا تو ہم نہ بتاسکتے، اس لیے کہ اس دور میں ہمارے نزدیک آرٹ یا مصوری کے معنی سنیما کے بینر، فلموں کی تشہیر کے تصویری بورڈ اور تھیٹروں کے پردوں وغیرہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔

یہی نہیں بلکہ وہ پینٹر جو بورڈ وغیرہ لکھتے تھے، ہم ان سب کو مصوروں ہی کے زمرے میں شمار کرتے تھے اور اپنی جگہ خوش ہوتے تھے کہ ہم بھی مصور ہیں۔

یوں بھی ان دنوں آج کل کی طرح نہ تو جگہ جگہ آرٹ گیلریاں تھیں اور نہ آئے دن آرٹ کی نمائشیں ہوتی تھیں۔ لہٰذا تصویر کشی کرنے والے عام فن کاروں کا ذریعہ معاش یا پینٹروں کی آمدنی کا ذریعہ سنیماﺅں کے بینر تیار کرنا یا پھر تھیٹروں کے پردے اور سیٹ بنانا ہوتا تھا۔

اگر آپ ابتدائی دور کے مصوروں کے حالاتِ زندگی کا مطالعہ کریں تو بعض بڑے مصور اس دور میں تھیٹروں میں پیش کیے جانے والے ڈراموں کے پوسٹر، پردے اور سیٹ بنایا کرتے تھے۔ یہی کچھ جانتے ہوئے ہم نے دکان شروع کی تھی، مگر ہوتا یہ کہ ہم بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے کیوں کہ کوئی بورڈ لکھوانے اور بینر یا پوسٹر بنوانے نہیں آتا تھا۔

اس لیے جیسے ہی دن ڈھلتا ہم مختلف سنیماﺅں کا چکر لگاتے اور ان کے آگے لگے ہوئے ایکٹروں کے بڑے بڑے بینر اور بورڈ بڑی حسرت سے دیکھتے رہتے۔ پھر شام ہوتے ہی رائل پارک کے چوک میں پہنچ جاتے جہاں ایک پینٹر کی دکان تھی۔ اس میں نئی فلموں کے لیے بینر اور بورڈ بنتے تھے اور ایک ساتھ تین چار لوگ بنا رہے ہوتے تھے۔

اس دکان کا مالک ہمارا واقف تھا۔ یہاں ہم کام ہوتا ہوا بھی دیکھتے تھے اور اپنی محرومی کا وقت بھی گزارتے تھے۔ ایک روز ہم کھڑے آپس میں باتیں کررہے تھے کہ وہاں ایک تانگا آکر کھڑا ہوا جس میں سے ایک کِھلتے رنگ کا خوش لباس شخص نیچے اترا۔ اسے دیکھ کر دکان کا مالک اس کے پاس گیا۔ دونوں میں دو چار منٹ کچھ باتیں ہوئیں اور وہ شخص جس تانگے میں آیا تھا اُسی میں سوار ہو کے وہاں سے چلا گیا۔

دکان والے نے ہمیں بتایا، یہ مشہور آرٹسٹ ہے اور اس کا نام ناگی ہے۔

”پھر جنوری 1950 میں جب میں لاہور سے نوکری کی تلاش میں کراچی آیا تو ناگی کے نام اور کام سے واقف ہوا۔ اگرچہ کراچی آکر میں نے مصوری سے عملی رشتہ ختم کردیا تھا اور صحافت ہی کا ہو کر رہ گیا تھا، مگر رنگوں کا اپنا ایک جادو ہوتا ہے جو واقعی سَر چڑھ کر بولتا ہے۔

یہ میرا ابتدائی دور تھا اور لکھنے لکھانے کی بھی شروعات تھیں۔ اس لیے ناگی کا مجھے جاننا یا میرا اس سے تعارف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود میں ایک روز ”ناگی اسٹوڈیو“ چلا گیا،

اس وقت وہ کینوس اِدھر اُدھر رکھ رہا تھا۔ اس نے خندہ پیشانی سے مجھے دیکھا اور پھر اندر آنے کو کہا۔ میں نے بتایا کہ ”مجھے آرٹ سے دل چسپی ہے اس لیے آیا ہوں؟“

اس پر ناگی نے پوچھا۔

”کیا آرٹ سیکھنا چاہتے ہو۔“

”نہیں۔ میں صحافی ہوں، مجھے صرف آرٹ دیکھنے کا شوق ہے۔“

میرے اس جواب پر ناگی کا کوئی ردعمل نہیں تھا۔ اس نے اپنی مصروفیت کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔

”اچھا اچھا۔ یہ بات ہے، دیکھو دیکھو!“

اس پہلی ملاقات کے بعد بھی میں چند ایک بار ناگی اسٹوڈیو گیا تھا، کیوں کہ اب اس سے تھوڑی بہت سلام دعا ہوگئی تھی۔

اسی اسٹوڈیو میں مشہور مصورہ لیلیٰ شہزادہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت اسے نام وری حاصل نہیں ہوئی تھی بلکہ ابھی وہ تحصیل فن کے مراحل سے گزر رہی تھی۔“

”پہلی دو تین ملاقاتوں میں تو ناگی نے مجھ سے اردو زبان ہی میں بات کی، مگر جب ہماری واقفیت ہوگئی تو پھر اس نے کبھی مجھ سے اردو میں بات چیت نہیں کی۔ ہمیشہ پنجابی ہی میں گفتگو ہوتی تھی۔ پھر ہمارے دوستانہ تعلقات استوار ہوگئے اور تکلف کی جگہ بے تکلفی نے لے لی۔

آپ سے گزر کر تم تک آئے اور پھر ایک دوسرے کو تُو سے مخاطب کرنے لگے۔“

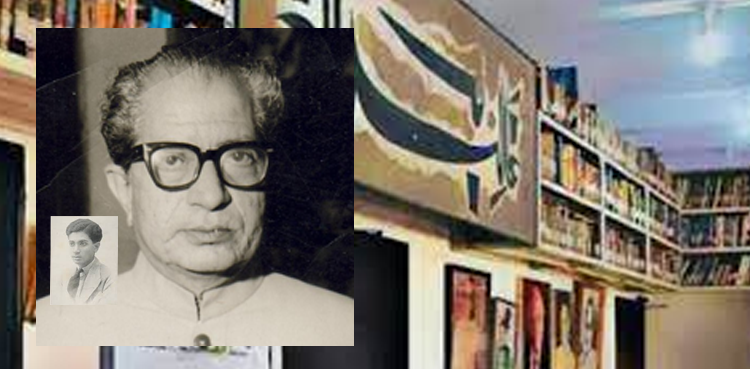

احمد سعید ناگی نے دہلی کیمبرج اسکول دریا گنج کی استانی مس بکلے سے آرٹ کی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رقص بھی سیکھا۔ مجسمہ سازی کا ہنر شیخ احمد سے جب کہ ایس جی ٹھاکر سنگھ سے رنگوں کو برتنا سیکھا۔ بعدازاں فرانس کے شہرۂ آفاق شہر پیرس چلے گئے جہاں مصوری بالخصوص پورٹریٹ بنانے پر توجہ دی۔ ان کے کام میں نکھار آتا چلا گیا۔ پیرس سے کراچی لوٹنے کے بعد احمد سعید ناگی نے پاکستان کے دیہی ماحول اور ثقافتی پس منظر کو پینٹ کرنے کا مشغلہ اپنایا۔ احمد سعید ناگی نے خاص طور پر ہڑپّہ، موہن جو دڑو، ٹیکسلا کو اپنے فن کی زینت بنایا۔ پاکستان اور اس کی ثقافت میں ان کی گہری دل چسپی کو دیکھتے ہوئے سرکاری سطح پر انھیں ہوائی اڈّوں اور ان کے وی آئی پی لاؤنجز کی تزئین و آرائش کا کام سونپا گیا اور انھوں نے بخوبی اپنا کام انجام دیا۔ سعید ناگی نے پلاسٹر آف پیرس اور دھاتوں سے بھی مجسمہ سازی کی۔ احمد سعید ناگی نے اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک دوروں میں مشہور عمارتوں، دفاتر اور ہوٹلوں کی تزئین و آرائش کی اور میورلز بنائے۔ اے ایس ناگی اس پر نازاں رہے کہ قائد اعظم کی پہلی اور واحد پورٹریٹ انھوں نے بنائی تھی۔ یہ 1944ء کی بات ہے۔

مصور و مجسمہ ساز احمد سعید ناگی خوش لباس، ہنس مکھ، ملنسار اور محبّت والے انسان مشہور تھے۔ ان کے فن پاروں کی نمائش ملک اور بیرونِ ملک بھی ہوئی جن میں پیرس، برطانیہ، امریکا، ایران، بھارت شامل ہیں۔ شائقین کی ستائش کے ساتھ ناگی صاحب نے ناقدینِ فن سے بھی اپنے کام پر داد پائی۔

احمد سعید ناگی کے بنائے ہوئے فن پارے زیارت ریذیڈنسی جب کہ کوئٹہ، کراچی، اور پشاور کے گورنر ہاؤس میں سجائے گئے ہیں۔ ان کا کام موہٹہ پیلس، قصر ناز اور لاہور میں پنجاب اسمبلی بلڈنگ میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ حکومتِ پاکستان کی جانب سے انھیں صدارتی تمغا برائے حسنِ کارکردگی عطا کیا گیا تھا۔