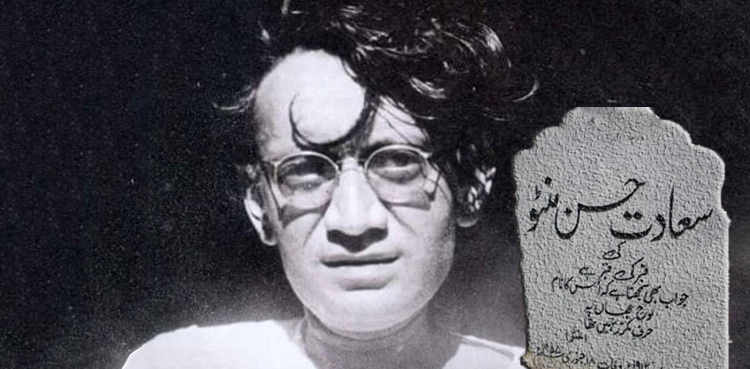

یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنے بیٹے کی موت کے وہم میں ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی پہلی سالگرہ سے دو دن قبل اس کے باپ کو وہم ستانے لگا کہ بچہ ایک سال کا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کی تخلیق ہے۔

ممتاز نے صبح سویرے اٹھ کر، حسب معمول تینوں کمرے میں جھاڑو دی۔ کونے کھدروں سے سگرٹوں کے ٹکڑے، ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں اور اسی طرح کی اور چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں۔ جب تینوں کمرے اچھی طرح صاف ہوگئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔

اس کی بیوی باہر صحن میں سورہی تھی۔ بچہ پنگوڑے میں تھا۔ ممتاز ہر صبح سویرے اٹھ کر صرف اس لیے خود تینوں کمروں میں جھاڑو دیتا تھا کہ اس کا لڑکا خالد اب چلتا پھرتا تھا اور عام بچوں کے مانند، ہر چیز جو اس کے سامنے آئے، اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا تھا۔

ممتاز ہر روز تینوں کمرے بڑے احتیاط سے صاف کرتا مگر اس کو حیرت ہوتی جب خالد فرش پر اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ناخنوں کی مدد سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتا۔ فرش کا پلستر کئی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ جہاں کوڑے کرکٹ کے چھوٹے چھوٹے ذرے پھنس جاتے تھے۔ ممتاز اپنی طرف سے پوری صفائی کرتا مگر کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا جو اس کا پلوٹھی کا بیٹا خالد جس کی عمر ابھی ایک برس کی نہیں ہوئی تھی، اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا۔

ممتاز کو صفائی کا خبط ہوگیا تھا۔ اگر وہ خالد کو کوئی چیز فرش پر سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے دیکھتا تو وہ خود کو اس کا ملزم سمجھتا۔ اپنے آپ کو دل ہی دل میں کوستا کہ اس نے کیوں بداحتیاطی کی۔ خالد سے اس کو پیار ہی نہیں عشق تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ جوں جوں خالد کی پہلی سالگرہ کا دن نزدیک آتا تھا اس کا یہ وہم، یقین کی صورت اختیار کرتا جاتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک سال کا ہونے سے پہلے پہلے مر جائے گا۔

اپنے اس خوف ناک وہم کا ذکر ممتاز اپنی بیوی سے بھی کر چکا تھا۔ ممتاز کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ اوہام کا بالکل قائل نہیں۔ اس کی بیوی نے جب پہلی بار اس کے منہ سے ایسی بات سنی تو کہا،’’آپ اور ایسے وہم۔۔۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بیٹا سو سال زندہ رہے گا۔۔۔ میں نے اس کی پہلی سالگرہ کے لیے ایسا اہتمام کیا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔‘‘

یہ سن کر ممتاز کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا۔ وہ کب چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ نہ رہے لیکن اس کے وہم کا کیا علاج تھا۔ خالد بڑا تندرست بچہ تھا۔ سردیوں میں جب نوکر ایک دفعہ اس کو باہر سیر کے لیے لے گیا تو واپس آکر اس نے ممتاز کی بیوی سے کہا، ’’بیگم صاحب، آپ خالد میاں کے گالوں پر سرخی نہ لگایا کریں۔ کسی کی نظر لگ جائے گی۔‘‘

یہ سن کر اس کی بیوی بہت ہنسی تھی، ’’بے وقوف مجھے کیا ضرورت ہے سرخی لگانے کی۔ ماشاء اللہ اس کے گال تو قدرتی لال ہیں۔‘‘

سردیوں میں خالد کے گال بہت سرخ رہتے تھے مگر اب گرمیوں میں کچھ زردی مائل ہوگئے تھے۔ اس کو پانی کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ جب وہ انگڑائی لے کر اٹھتا اور دودھ کی بوتل پی لیتا تو دفتر جانے سے پہلے ممتاز اس کو پانی کی بالٹی میں کھڑا کردیتا۔ دیر تک وہ پانی کے چھینٹے اڑا اڑا کر کھیلتا رہتا۔ ممتاز اور اس کی بیوی خالد کو دیکھتے اور بہت خوش ہوتے۔ لیکن ممتاز کی خوشی میں غم کا ایک برقی دھکا سا ضرور ہوتا۔

وہ سوچتا خدا میری بیوی کی زبان مبارک کرے، لیکن یہ کیا ہے کہ مجھے اس کی موت کا کھٹکا رہتا ہے۔ یہ وہم کیوں میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ مر جائے گا۔ کیوں مرے گا۔۔۔؟ اچھا بھلا صحت مند ہے۔ اپنی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ صحت مند۔ میں یقیناً پاگل ہوں۔ اس سے میری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی محبت دراصل اس وہم کا باعث ہے۔ لیکن مجھے اس سے اتنی زیادہ محبت کیوں ہے۔۔۔؟ کیا سارے باپ اسی طرح بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ کیا ہر باپ کو اپنی اولاد کی موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔۔۔؟ مجھے آخر ہو کیا گیا ہے؟

ممتاز نے جب حسب معمول تینوں کمرے اچھی طرح صاف کر دیے تو وہ فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹ گیا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ صبح اٹھ کر، جھاڑو وغیرہ دے کر وہ گرمیوں میں ضرور آدھے گھنٹے کے لیے چٹائی پر لیٹا کرتا تھا۔ بغیر تکیے کے اس طرح اس کو لطف محسوس ہوتا تھا۔

لیٹ کر وہ سوچنے لگا، ’’پرسوں میرے بچے کی پہلی سالگرہ ہے۔ اگر یہ بخیر و عافیت گزر جائے تو میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ میرا وہم بالکل دور ہو جائے گا۔۔۔ اللہ میاں یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔‘‘

اس کی آنکھیں بند تھیں۔ دفعتاً اس نے اپنے ننگے سینے پر بوجھ سا محسوس کیا۔ آنکھیں کھولیں تو دیکھا خالد ہے۔ اس کی بیوی پاس کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ’’ساری رات بے چین سا رہا ہے سوتے میں جیسے ڈر ڈر کے کانپتا رہا ہے۔‘‘

خالد، ممتاز کے سینے پر زور سے کانپا۔ ممتاز نے اس پر ہاتھ رکھا اور کہا، ’’خدا میرے بیٹے کا محافظ ہو۔‘‘ ممتاز کی بیوی نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، ’’توبہ، آپ کو بس وہموں نے گھیر رکھا ہے۔ ہلکا سا بخار ہے، انشاء اللہ دور ہو جائے گا۔‘‘ یہ کہہ کر ممتاز کی بیوی کمرے سے چلی گئی۔

ممتاز نے ہولے ہولے بڑے پیار سے خالد کو تھپکنا شروع کیا جو اس کی چھاتی پر اوندھا لیٹا تھا اور سوتے میں کبھی کبھی کانپ اٹھتا تھا۔ تھپکنے سے وہ جاگ پڑا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولیں اور باپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ ممتاز نے اس کا منہ چوما۔ ’’کیوں میاں خالد کیا بات ہے۔ آپ کانپتے کیوں تھے؟‘‘

خالد نے مسکرا کر اپنا اٹھا ہوا سر باپ کی چھاتی پر گرا دیا۔ ممتاز نے پھر اس کو تھپکانا شروع کردیا۔ دل میں وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کی عمر دراز ہو۔ اس کی بیوی نے خالد کی پہلی سالگرہ کے لیے بڑا اہتمام کیا تھا۔ اپنی ساری سہیلیوں سے کہا تھا کہ وہ اس تقریب پر ضرور آئیں۔ درزی سے خاص طور پر اس کی سالگرہ کے کپڑے سلوائے تھے۔ دعوت پر کیا کیا چیز ہوگی، یہ سب سوچ لیا تھا۔ ممتاز کو یہ ٹھاٹ پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو اور سالگرہ گزر جائے۔ خود اس کو بھی پتا نہ چلے اور اس کا بیٹا ایک برس کا ہو جائے۔ اس کو اس بات کا علم صرف اس وقت ہو جب خالد ایک برس اور کچھ دنوں کا ہوگیا ہو۔

خالد اپنے باپ کی چھاتی پر سے اٹھا۔ ممتاز نے اس سے محبت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ’’خالد بیٹا، سلام نہیں کرو گے ابا جی کو۔‘‘

خالد نے مسکرا کر ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دیا۔ ممتاز نے اس کو دعا دی، ’’جیتے رہو۔‘‘ لیکن یہ کہتے ہی اس کے دل پر اس کے وہم کی ضرب لگی اور وہ غم و فکر کے سمندر میں غرق ہوگیا۔

خالد سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دفتر جانے میں ابھی کافی وقت تھا۔ ممتاز چٹائی پر لیٹا رہا اور اپنے وہم کو دل و دماغ سے محو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اتنے میں باہر صحن سے اس کی بیوی کی آواز آئی، ’’ممتاز صاحب، ممتاز صاحب۔۔۔ ادھر آئیے۔‘‘ آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ ممتاز چونک کر اٹھا۔ دوڑ کر باہر گیا۔ دیکھا کہ اس کی بیوی خالد کو غسل خانے کے باہر گود میں لیے کھڑی ہے اور وہ اس کی گود میں بل پہ بل کھا رہا ہے۔ ممتاز نے اس کو اپنی بانہوں میں لے لیا اور بیوی سے جو کانپ رہی تھی پوچھا، ’’کیا ہوا؟‘‘

اس کی بیوی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، ’’معلوم نہیں۔۔۔ پانی سے کھیل رہا تھا۔۔۔ میں نے ناک صاف کی تو دہرا ہوگیا۔‘‘

ممتاز کی بانہوں میں خالد ایسے بل کھا رہا تھا، جیسے کوئی اسے کپڑے کی طرح نچوڑ رہا ہے۔ سامنے چارپائی پڑی تھی۔ ممتاز نے اس کو وہاں لٹا دیا۔ میاں بیوی سخت پریشان تھے۔ وہ پڑا بل پہ بل کھا رہا تھا اور ان دونوں کے اوسان خطا تھے کہ وہ کیا کریں۔ تھپکایا، چوما، پانی کے چھینٹے مارے مگر اس کا تشنج دور نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود دورہ آہستہ آہستہ ختم ہوگیا اور خالد پر بے ہوشی سی طاری ہوگئی۔ ممتاز نے سمجھا، مر گیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ’’ختم ہو گیا۔‘‘

وہ چلائی، ’’لا حول ولا۔۔۔ کیسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ کنولشن تھی، ختم ہوگئی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔‘‘

خالد نے اپنی مرجھائی ہوئی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولیں اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ممتاز کی ساری دنیا زندہ ہوگئی۔ بڑے ہی درد بھرے پیار سے اس نے خالد سے کہا، ’’کیوں خالد بیٹا۔۔۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟‘‘

خالد کے ہونٹوں پر تشنج زدہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ممتاز نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور اندر کمرے میں لے گیا۔ لٹانے ہی والا تھا کہ دوسری کنولشن آئی۔ خالد پھر بل کھانے لگا۔ جس طرح مرگی کا دورہ ہوتا ہے، یہ تشنج بھی اسی قسم کا تھا۔ ممتاز کو ایسا محسوس ہوتا کہ خالد نہیں بلکہ وہ اس اذیت کے شکنجے میں کسا جارہا ہے۔

دوسرا دورہ ختم ہوا تو خالد اور زیادہ مرجھا گیا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دھنس گئیں۔ ممتاز اس سے باتیں کرنے لگا، ’’خالد بیٹے، یہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟‘‘

’’خالد میاں، اٹھو نا۔۔۔ چلو پھرو۔‘‘

’’خالدی۔۔۔ مکھن کھائیں گے آپ؟‘‘

خالد کو مکھن بہت پسند تھا مگر اس نے یہ سن کر اپنا سر ہلا کر ہاں نہ کی، لیکن جب ممتاز نے کہا، ’’بیٹے، گگو کھائیں گے آپ؟‘‘ تو اس نے بڑے نحیف انداز میں نہیں کے طور پر اپنا سر ہلایا۔ ممتاز مسکرایا اور خالد کو اپنے گلے سے لگا لیا، پھر اس کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اس سے کہا، ’’تم اس کا دھیان رکھو میں ڈاکٹر لے کر آتا ہوں۔‘‘

ڈاکٹر ساتھ لے کر آیا تو ممتاز کی بیوی کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس کی غیر حاضری میں خالد پر تشنج کے تین اور دورے پڑ چکے تھے۔ ان کے باعث وہ بے جان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور کہا، ’’تَرُدّو کی کوئی بات نہیں۔ ایسی کنولشن بچوں کو عموماً آیا کرتی ہے۔ اس کی وجہ دانت ہیں۔ معدے میں کرم وغیرہ ہوں تو وہ بھی اس کا باعث ہو سکتے ہیں۔ میں دوا لکھ دیتا ہوں۔ آرام آجائے گا۔ بخار تیز نہیں ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں۔‘‘

ممتاز نے دفتر سے چھٹی لے لی اور سارا دن خالد کے پاس بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کو دو مرتبہ اور دورے پڑے۔ اس کے بعد وہ نڈھال لیٹا رہا۔ شام ہوگئی تو ممتاز نے سوچا، ’’شاید اب اللہ کا فضل ہوگیا ہے۔۔۔ اتنے عرصے میں کوئی کنولشن نہیں آئی۔۔۔ خدا کرے رات اسی طرح کٹ جائے۔‘‘

ممتاز کی بیوی بھی خوش تھی، ’’اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل میرا خالد دوڑتا پھرے گا۔‘‘

رات کو چونکہ مقررہ اوقات پر دوا دینی تھی، اس لیے ممتاز چارپائی پر نہ لیٹا کہ شاید سو جائے۔ خالد کے پنگوڑے کے پاس آرام کرسی رکھ کر وہ بیٹھ گیا اور ساری رات جاگتا رہا، کیونکہ خالد بے چین تھا، کانپ کانپ کر بار بار جاگتا تھا، حرارت بھی تیز تھی۔

صبح سات بجے کے قریب ممتاز نے تھرمامیٹر لگا کے دیکھا تو ایک سو چار ڈگری بخار تھا۔ ڈاکٹر بلایا۔ اس نے کہا، ’’تَرُدو کی کوئی بات نہیں، برونکائٹس ہے میں نسخہ لکھ دیتا ہوں۔ تین چار روز میں آرام آجائے گا۔‘‘

ڈاکٹر نسخہ لکھ کر چلا گیا۔ ممتاز دوا بنوا لایا۔ خالد کو ایک خوراک پلائی مگر اس کو تسکین نہ ہوئی۔ دس بجے کے قریب وہ ایک بڑا ڈاکٹر لایا۔ اس نے اچھی طرح خالد کو دیکھا اور تسلی دی، ’’گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔‘‘ سب ٹھیک نہ ہوا۔ بڑے ڈاکٹر کی دوا نے کوئی اثر نہ کیا۔ بخار تیز ہوتا گیا۔

ممتاز کے نوکر نے کہا، ’’صاحب، بیماری وغیرہ کوئی نہیں۔ خالد میاں کو نظر لگ گئی ہے، میں ایک تعویذ لکھوا کر لایا ہوں۔ اللہ کے حکم سے یوں چٹکیوں میں اثر کرے گا۔‘‘

سات کنوؤں کا پانی اکھٹا کیا گیا۔ اس میں یہ تعویذ گھول کر خالد کو پلایا گیا۔ کوئی اثر نہ ہوا۔ ہمسائی آئی، وہ ایک یونانی دوا تجویز کر گئی۔ ممتاز یہ دوا لے آیا مگر اس نے خالد کو نہ دی۔ شام کو ممتاز کا ایک ر شتے دار آیا، ساتھ اس کے ایک ڈاکٹر تھا۔ اس نے خالد کو دیکھا اور کہا، ’’ملیریا ہے۔ اتنا بخار ملیریا ہی میں ہوتا ہے۔ آپ اس پر برف کا پانی ڈالیے، میں کونین کا انجکشن دیتا ہوں۔‘‘

برف کا پانی ڈالا گیا۔ بخار ایک دم کم ہوگیا۔ درجہ حرارت اٹھانوے ڈگری تک آگیا۔ ممتاز اور اس کی بیوی کی جان میں جان آئی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں بخار بہت ہی تیز ہوگیا۔ ممتاز نے تھرمامیٹر لگا کر دیکھا۔ درجۂ حرارت ایک سو چھ تک پہنچ گیا تھا۔

ہمسائی آئی۔ اس نے خالد کو مایوس نظروں سے دیکھا اور ممتاز کی بیوی سے کہا، ’’بچے کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا ہے۔‘‘ ممتاز اور اس کی بیوی کے دل بیٹھ گئے۔ ممتاز نے نیچے کارخانے سے اسپتال فون کیا۔ اسپتال والوں نے کہا مریض لے آؤ۔ ممتاز نے فوراً ٹانگہ منگوایا۔ خالد کو گود میں لیا۔ بیوی کو ساتھ بٹھایا اور اسپتال کا رخ کیا۔ سارا دن وہ پانی پیتا رہا تھا۔ مگر پیاس تھی کہ بجھتی ہی نہیں تھی۔ اسپتال جاتے ہوئے راستے میں اس کا حلق بے حد خشک ہوگیا۔ اس نے سوچا اتر کر کسی دکان سے ایک گلاس پانی پی لے، لیکن خدا معلوم کہاں سے یہ وہم ایک دم اس کے دماغ میں آن ٹپکا، دیکھو اگر تم نے پانی پیا تو تمہارا خالد مر جائے گا۔

ممتاز کا حلق سوکھ کے لکڑی ہوگیا مگر اس نے پانی نہ پیا۔ اسپتال کے قریب ٹانگہ پہنچا تو اس نے سگریٹ سلگایا۔ دو ہی کش لیے تھے تو اس نے ایک دم سگریٹ پھینک دیا۔ اس کے دماغ میں یہ وہم گونجا تھا: ممتاز سگریٹ نہ پیو تمہارا بچہ مر جائے گا۔

ممتاز نے ٹانگہ ٹھہرایا۔ اس نے سوچا: یہ کیا حماقت ہے۔۔۔ یہ وہم سب فضول ہے۔ سگریٹ پینے سے بچے پر کیا آفت آسکتی ہے۔

ٹانگے سے اتر کر اس نے سڑک پر سے سگریٹ اٹھایا۔ واپس ٹانگے میں بیٹھ کر جب اس نے کش لینا چاہا تو کسی نامعلوم طاقت نے اس کو روکا: نہیں ممتاز، ایسا نہ کرو۔ خالد مر جائے گا۔

ممتاز نے سگریٹ زور سے پھینک دیا۔ ٹانگے والے نے گھور کے اس کو دیکھا۔ ممتاز نے محسوس کیا کہ جیسے اس کو اس کی دماغی کیفیت کا علم ہے اور وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اپنی خفت دور کرنے کی خاطر نے ٹانگے والے سے کہا، ’’خراب ہو گیا تھا سگریٹ‘‘ یہ کہہ اس نے جیب سے ایک نیا سگرٹ نکالا۔ سلگانا چاہا مگر ڈر گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ ادراک کہتا تھا کہ یہ اوہام سب فضول ہیں مگر کوئی ایسی آواز تھی، کوئی ایسی طاقت تھی جو اس کی منطق، اس کے استدلال، اس کے ادراک پر غالب آجاتی تھی۔

ٹانگہ اسپتال کے پھاٹک میں داخل ہوا تو اس نے سگریٹ انگلیوں میں مسل کر پھینک دیا۔ اس کو اپنے اوپر بہت ترس آیا کہ وہ اوہام کا غلام بن گیا ہے۔

اسپتال والوں نے فوراً ہی خالد کو داخل کرلیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا، ’’برونکو نمونیا ہے، حالت مخدوش ہے۔‘‘ خالد بے ہوش تھا۔ ماں اس کے سرہانے بیٹھی ویران نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا۔ ممتاز کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ نل کھول کر اوک سے پانی پینے لگا تو پھر وہی وہم اس کے دماغ میں گونجا: ممتاز، یہ کیا کررہے ہو تم۔ مت پانی پیو۔۔۔ تمہارا خالد مر جائے گا۔

ممتاز نے دل میں اس وہم کو گالی دی اور انتقاماً اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ اپھر گیا۔ پانی پی کر غسل خانے سے باہر آیا تو اس کا خالد اسی طرح مرجھایا ہوا بے ہوش اسپتال کے آہنی پلنگ پر پڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جائے۔۔۔ اس کے ہوش و حواس غائب ہو جائیں۔۔۔ خالد اچھا ہو جائے اور وہ اس کے بدلے نمونیا میں گرفتار ہو جائے۔

ممتاز نے محسوس کیا کہ خالد اب پہلے سے زیادہ زرد ہے۔ اس نے سوچا، یہ سب اس کے پانی پی لینے کا باعث ہے۔ اگر وہ پانی نہ پیتا تو ضرور خالد کی حالت بہتر ہو جاتی۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے خود کو بہت لعنت ملامت کی مگر پھر اس کو خیال آیا کہ جس نے یہ بات سوچی تھی وہ ممتاز نہیں کوئی اور تھا۔ اور کون تھا۔۔۔؟ کیوں اس کے دماغ میں ایسے وہم پیدا ہوتے تھے۔ پیاس لگتی تھی، پانی پی لیا۔ اس سے خالد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ خالد ضرور اچھا ہو جائے گا۔ پرسوں اس کی سالگرہ ہے۔ انشاء اللہ خوب ٹھاٹ سے منائی جائے گی۔

لیکن فوراً ہی اس کا دل بیٹھ جاتا۔ کوئی آواز اس سے کہتی: خالد ایک برس کا ہونے ہی نہیں پائے گا۔ ممتاز کا جی چاہتا کہ وہ اس آواز کی زبان پکڑ لے اور اسے گدی سے نکال دے مگر یہ آواز تو خود اس کے دماغ میں پیدا ہوتی تھی خدا معلوم کیسے ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی۔

ممتاز اس قدر تنگ آگیا کہ اس نے دل ہی دل میں اپنے اوہام سے گڑگڑا کر کہا: خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ کیوں تم مجھ غریب کے پیچھے پڑ گئے ہو۔

شام ہو چکی تھی۔ کئی ڈاکٹر خالد کو دیکھ چکے تھے۔ دوا دی جارہی تھی۔ کئی انجکشن بھی لگ چکے تھے مگر خالد ابھی تک بے ہوش تھا۔ دفعتاً ممتاز کے دماغ میں یہ آواز گونجی: تم یہاں سے چلے جاؤ۔ فوراً چلے جاؤ، ورنہ خالد مر جائے گا۔

ممتاز کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسپتال سے باہر چلا گیا۔ اس کے دماغ میں آوازیں گونجتی رہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ان آوازوں کے حوالے کر دیا۔ اپنی ہر جنبش، اپنی ہر حرکت ان کے حکم کے سپرد کر دی۔ یہ اسے ایک ہوٹل میں لے گئیں۔ انھوں نے اس کو شراب پینے کے لیے کہا۔ شراب آئی تو اسے پھینک دینے کا حکم دیا۔ ممتاز نے ہاتھ سے گلاس پھینک دیا تو اور منگوانے کے لیے کہا۔ دوسرا گلاس آیا تو اسے بھی پھینک دینے کے لیے کہا۔

شراب اور ٹوٹے ہوئے گلاسوں کے بل ادا کر کے ممتاز باہر نکلا۔ اس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی ہے۔ صرف اس کا دماغ ہے جہاں شور برپا ہے۔ چلتا چلتا وہ اسپتال پہنچ گیا۔ خالد کے کمرے کا رخ کیا تو اسے حکم ہوا: مت جاؤ ادھر۔۔۔ تمہارا خالد مر جائے گا۔

وہ لوٹ آیا۔ گھاس کا میدان تھا۔ وہاں ایک بنچ پڑی تھی، اس پر لیٹ گیا۔ رات کے دس بج چکے تھے۔ میدان میں اندھیرا تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کسی موٹر کے ہارن کی آواز اس خاموشی میں خراش پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ سامنے اونچی دیوار میں اسپتال کا روشن کلاک تھا۔ ممتاز، خالد کے متعلق سوچ رہا تھا: کیا وہ بچ جائے گا۔ یہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں جنھیں مرنا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کیوں پیدا ہوتی ہے جسے اتنی جلدی موت کے منہ میں جانا ہوتا ہے۔ خالد ضرور۔۔۔

ایک دم اس کے دماغ میں ایک وہم پھوٹا۔ بنچ پر سے اتر کر وہ سجدے میں گر گیا۔ حکم تھا اسی طرح پڑے رہو جب تک خالد ٹھیک نہ ہو جائے۔ ممتاز سجدے میں پڑا رہا۔ وہ دعا مانگنا چاہتا تھا مگر حکم تھا کہ مت مانگو۔ ممتاز کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ وہ خالد کے لیے نہیں، اپنے لیے دعا مانگنے لگا: خدایا مجھے اس اذیت سے نجات دے۔۔۔ تجھے اگر خالد کو مارنا ہے تو مار دے، یہ میرا کیا حشر کررہا ہے تو۔۔۔

دفعتاً اسے آوازیں سنائی دیں۔ اس سے کچھ دور دو آدمی کرسیوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آپس میں باتیں کررہے تھے۔

’’بچہ بڑا خوبصورت ہے۔‘‘

’’ماں کا حال مجھ سے تو دیکھا نہیں گیا۔‘‘

’’بے چاری ہر ڈاکٹر کے پاؤں پڑ رہی تھی۔‘‘

’’ہم نے اپنی طرف سے تو ہر ممکن کوشش کی۔‘‘

’’بچنا محال ہے۔‘‘

’’میں نے یہی کہا تھا ماں سے کہ دعا کرو بہن!‘‘

ایک ڈاکٹر نے ممتاز کی طرف دیکھا جو سجدے میں پڑا تھا۔ اس کو زور سے آواز دی، ’’اے، کیا کررہا ہے تو۔۔۔ اِدھر آ۔۔۔‘‘

ممتاز اٹھ کر دونوں ڈاکٹروں کے پاس گیا۔ ایک نے اس سے پوچھا، ’’کون ہو تم؟‘‘

ممتاز نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیا، ’’میں ایک مریض۔۔۔‘‘

ڈاکٹر نے سختی سے کہا، ’’مریض ہو تو اندر جاؤ۔۔۔ یہاں میدان میں ڈنٹر کیوں پیلتے ہو؟‘‘

ممتاز نے کہا، ’’جی، میرا بچہ ہے۔۔۔ اُدھر اس وارڈ میں۔‘‘

’’وہ تمہارا بچہ ہے جو۔۔۔‘‘

’’جی ہاں۔۔۔ شاید آپ اسی کی باتیں کر رہے تھے۔۔۔ وہ میرا بچہ ہے۔۔۔ خالد۔‘‘

’’آپ اس کے باپ ہیں؟‘‘

ممتاز نے اپنا غم و اندوہ سے بھرا ہوا سر ہلایا، ’’جی ہاں میں اس کا باپ ہوں۔‘‘

ڈاکٹر نے کہا، ’’آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ جائیے آپ کی وائف بہت پریشان ہیں۔‘‘

’’جی اچھا‘‘ کہہ کر ممتاز وارڈ کی طرف روانہ ہوا۔ سیڑھیاں طے کرکے جب اوپر پہنچا تو کمرے کے باہر اس کا نوکر رو رہا تھا۔ ممتاز کو دیکھ کر اور زیادہ رونے لگا، ’’صاحب، خالد میاں فوت ہوگئے۔‘‘

ممتاز اندر کمرے میں گیا۔ اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر اور نرس اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ممتاز پلنگ کے پاس کھڑا ہوگیا۔ خالد آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کا سکون تھا۔ ممتاز نے اس کے ریشمیں بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دل چیر دینے والے لہجے میں اس سے پوچھا، ’’خالد میاں۔۔۔ گگو کھائیں گے آپ؟‘‘

خالد کا سَر نفی میں نہ ہلا۔ ممتاز نے پھر درخواست بھرے لہجے میں کہا، ’’خالد میاں۔۔۔ میرے وہم لے جائیں گے اپنے ساتھ؟‘‘

ممتاز کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے خالد نے سَر ہلا کر ہاں کی ہے۔