بیدل ہندوستان ہی نہیں وسط ایشیائی ممالک میں بھی فکری، تہذیبی اور فنی اعتبار سے قابلِ تقلید فارسی گو شاعر ہیں۔بیدل کی مدح اور ستائش کرنے والوں میں اردو اور فارسی زبان کے کئی بڑے شعراء شامل ہیں جن میں دو نام علّامہ اقبال اور مرزا غالب کے لیے جاسکتے ہیں۔ فارسی زبان کے عظیم شاعر عبدالقادر بیدل کو برصغیر میں بھی بڑا مقام و مرتبہ اور لازوال شہرت حاصل ہوئی اور شعرا نے ان کا طرز اپنایا۔

طرزِ بیدل کی پیروی تو ان کی زندگی ہی میں شروع ہو گئی تھی مگر ان کے انتقال کے بعد شعرائے ہند نے ان کا انداز اپنانے کو اپنا طرّۂ امتیاز سمجھا۔ ہندوستان کے علاوہ، افغانستان اور وسط ایشیا میں بیدل کو لازوال شہرت نصیب ہوئی اور ان کے کلام کی شرحیں اور شاعری پر مضامین رقم کیے گئے۔ بیدل کے فلسفیانہ تصورات، صوفیانہ افکار اور معاشرتی نظریات کا بالخصوص فارسی اور اردو زبان کے شعرا نے گہرا اثر قبول کیا۔ انیسویں صدی کے آغاز پر وسط ایشیائی علاقوں میں مقلدینِ بیدل کا وہ گروہ بھی تھا، جو ان کی پیروی کو اپنا فخر اور فارسی ادب کا معیار تصوّر کرتے تھے۔ اس ضمن میں کئی مشہور شعرا کے نام لیے جا سکتے ہیں۔

بیدل نے فارسی کے علاوہ عربی، ترکی زبانوں میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان کے اشعار کلیاتِ بیدل کے بعض قلمی نسخوں میں موجود ہیں۔ محققین کے مطابق ان کی علاقائی زبان بنگالی تھی اور وہ سنسکرت بھی جانتے تھے۔

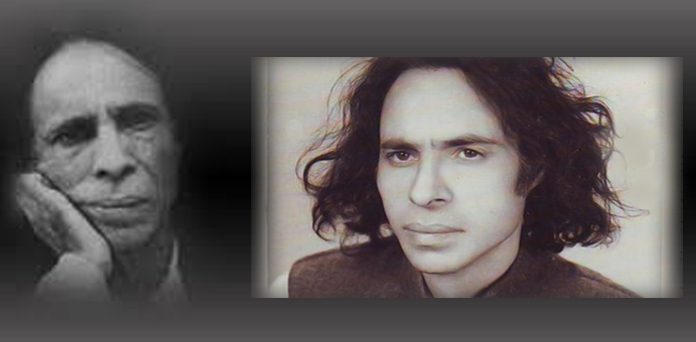

آج مرزا عبد القادر بیدل کی برسی ہے۔ فارسی زبان کے اس عظیم شاعر کے سوانحی خاکہ کچھ یوں ہے کہ 1644ء میں بیدل نے عظیم آباد، پٹنہ میں آنکھ کھولی اور عمر کا بیش تر حصّہ وہیں بسر کیا۔ ان کو نوعمری ہی میں تصوف سے رغبت پیدا ہوگئی تھی۔ لڑکپن ہی سے شاعری کا شغف اپنایا اور تصوف کی راہ میں تربیت اور معرفت کی منازل طے کرنے کی غرض سے میرزا قلندر، شیخ کمال، شاہ ابوالقاسم، شاہ فاضل اور شاہ کابلی جیسی ہستیوں کی صحبت میں رہے۔ اس دور کے دستور کے مطابق تعلیم و تربیت پائی اور مطالعہ کے عادی رہے۔ وسیع القلب، سوز و گداز سے معمور دل کے مالک اور صاحبانِ فکر و جمال کی صحبت میں رہنے والے بیدل نے شاعری جیسا لطیف مشغلہ اختیار کیا تو اپنا سوزِ جگر، غم دوراں کے مصائب کو اپنے اشعار میں پھونک دیا۔ ان کی تصانیف میں چہار عنصر، محیطِ اعظم، عرفان، طلسمِ حیرت، طورِ معرفت، گلِ زرد، نکات اور دیوان شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے غزلیات، مثنویوں، قصائد اور رباعیات کی شکل میں ایک لاکھ سے زیادہ اشعار کہے۔ اردو کے عظیم شاعر غالب اور علّامہ اقبال بیدل سے بے حد متاثر تھے۔

مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے:

طرزِ بیدل میں ریختہ کہنا

اسد اللہ خاں قیامت ہے

محققین نے ان کا یومِ وفات 5 دسمبر 1720ء لکھا ہے۔ بیدل نے اس زمانہ میں شہرت پائی جب برصغیر پر مغل حکومت قائم تھی اور فارسی کی عظمت اور اس کا رعب بھی جب کہ اردو گہوارۂ طفولیت میں تھی۔ اس زمانے کے بیدل کا دیوان وہ کتاب ہے جو فارسی ادب میں گلستانِ سعدی، مثنوی معنوی اور دیوانِ حافظ کے برابر رکھی جاتی ہے۔ اس شاعر کا کلام فکری اور فنی اعتبار سے ارفع اور نہایت معنی آفریں ہے۔ اردو اور فارسی زبان میں بیدل کے تذکروں میں لکھا ہے کہ فارسی زبان کے اس شاعر نے کم و بیش معاشرے کے ہر پہلو کو اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ بیدل کی وہ صفت جس نے نہ صرف انھیں یگانہ و مقبول کیا وہ پسے ہوئے طبقات کی زندگی کے پہلوؤں پر بات کرنا تھا جس میں وہ فکری بلندی اور گہرے تہذیبی رچاؤ کے ساتھ شعر کہتے نظر آئے۔ برصغیر میں بیدل کو خانقاہی شاعر کے طور پر پیش کیا گیا جس سے اکثر ناقدین متفق نہیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ بیدل کی شاعری کا بڑا حصّہ وحدتُ الوجود کے زیرِ اثر ہے وہ حقیقی معنوں میں انسان کی عظمت کے قائل تھے اور اسی کو اپنا وظیفہ سمجھتے تھے۔ فارسی زبان کے اس عظیم شاعر کا مدفن دہلی میں ہے۔ بیدل کی مثنویات اور غزلوں کا اردو زبان کے علاوہ خطّے کی دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا۔