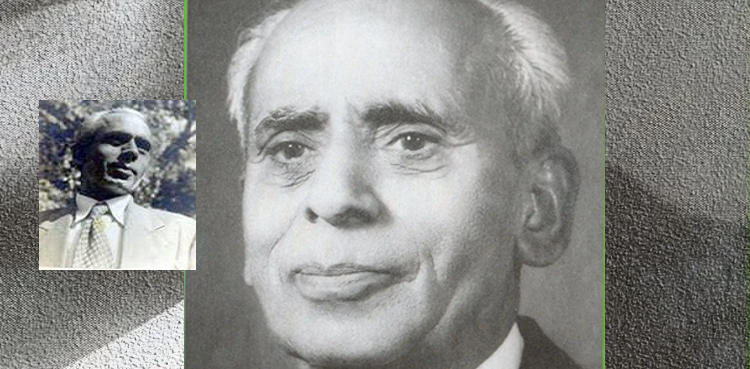

ممتاز ترقی پسند شاعر اور فلمی نغمہ نگار کیفی اعظمی نے اپنے تخلیقی سفر کی ابتدا میں رومانوی نظمیں کہیں، لیکن جلد ہی ان کی فکر اور نظریات نے انھیں انقلابی ترانوں اور شاعری کی طرف مائل کردیا۔ ہندوستان میں سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے اس دور میں کیفی اعظمی نے کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت حاصل کی اور قوم پرستی کے ترانے لکھنے لگے۔ کیفی اعظمی ایک شاعر ہی نہیں اچھے نثر نگار بھی تھے اور ترقی پسند تحریک کا بڑا نام تھے۔

10 مئی 2002ء میں بھارت میں اپنے گاؤں میں زندگی کا سفر تمام کرنے والے کیفی اعظمی مارکسزم سے متاثر تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے ہمہ وقتی رکن بن کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو انقلابی نظریات کے پرچار کے لیے استعمال کیا ان کی پُراثر اور سوز و گداز سے بھرپور نظمیں ہندوستان بھر میں مشہور ہوئیں۔

کیفی اعظمی انیس، حالی شبلی، اقبال، اور جوش ملیح آبادی سے متاثر رہے اور پھر پیٹ کی خاطر فلموں کے لیے گیت لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان کے گیت بہت مقبول ہوئے اور بطور شاعر کیفی اعظمی کو غیر معمولی شہرت ملی۔ کیفی اعظمی فلمی دنیا کے ان گنے چنے شعرا میں سے ہیں جنھوں نے نثر میں بھی خوب رنگ جمایا۔ انھوں نے فلموں کی کہانیاں، مکالمے اور منظر نامے لکھے۔ وہ ممتاز ترقی پسند شعرا میں سے ایک تھے جو زندگی میں مسلسل جدوجہد اور اپنے افکار کی خاطر متحرک رہے۔ غور و فکر کی عادت اور مطالعے کے شوق نے انھیں دنیا بھر کا ادب پڑھنے، مختلف نظریات اور تحریکوں سے آگاہی کا موقع دیا اور انھوں نے بامقصد تخلیقی عمل کو اہمیت دی۔ انھیں رومان پرور شاعر کے طور پر ہی نہیں انسان دوست خیالات رکھنے والا تخلیق کار مانا جاتا ہے۔ عملی طور بھی کیفی اعظمی مزدور تحریک کا حصّہ رہے اور کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن کے علاوہ وہ صحافت کے پیشے سے بھی وابستہ رہے۔

کیفی اعظمی کا تعلق اعظم گڑھ کے ایک گاؤں سے تھا۔ انھوں نے 15 اگست 1918ء کو دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کا اصل نام سیّد اطہر حسین رضوی تھا۔ ان کے والد زمیندار تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد لکھنؤ کے مدرسہ بھیجا گیا، لیکن وہاں خامیوں کی نشان دہی کرتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف احتجاج پر نام خارج کر دیا گیا۔ بعد میں انھوں نے لکھنؤ اور الہ آباد یونیورسٹیوں سے فارسی میں دبیر کامل اور عربی میں عالم کی اسناد حاصل کیں۔ اسی زمانے میں ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوئے اور تب انھیں لکھنؤ چھوڑنا پڑا اور وہ کانپور چلے گئے جو اس وقت شمالی ہندوستان میں مزدوروں کی تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں وہ مزدوروں کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور یہیں انھوں نے مارکسزم کا مطالعہ کیا۔ جب کیفی کمیونسٹ بن گئے تو سجّاد ظہیر کے ساتھ بمبئی چلے گئے جہاں پارٹی کے ترجمان "قومی جنگ” میں لکھنے لگے۔ 1943ء میں ان کا پہلا مجموعہ کلام شائع ہوا۔ اکتوبر 1945ء میں حیدر آباد میں ترقی پسند مصنفین کی ایک کانفرنس میں ان کی ملاقات شوکت خانم سے ہوئی اور ان سے شادی ہوگئی۔ آزادی کے بعد کمیونسٹ پارٹی پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہوئیں اور کارکن گرفتار کیے گئے تو کیفی اعظمی کو بھی روپوشی اختیار کی۔

اس زمانے میں مفلسی نے بھی ان پر مصائب توڑے۔ کیفی نے فلموں کی طرف توجہ کی تو قسمت نے یاوری کی اور فلموں کے گیت لکھنے کے ساتھ ساتھ مکالمے اور منظر نامے بھی لکھے جن کا خوب معاوضہ ملنے لگا۔ انھیں تین فلم فیئر ایوارڈ ملے۔ کاغذ کے پھول، حقیقت، ہیر رانجھا اور گرم ہوا ان کی اہم فلمیں ہیں۔

ان کے کلام سے چند جھلکیاں پیشِ خدمت ہیں۔

تم اتنا جو مسکرا رہے ہو

کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو

آنکھوں میں نمی ہنسی لبوں پر

کیا حال ہے، کیا دکھا رہے ہو

بن جائیں گے زہر پیتے پیتے

یہ اشک جو پیتے جا رہے ہو

ریکھاؤں کا کھیل ہے مقدر

ریکھاؤں سے مات کھا رہے ہو

یہ گیت آپ نے بھی سنا ہو گا۔

جھکی جھکی سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں

دبا دبا سا سہی دل میں پیار ہے کہ نہیں

تو اپنے دل کی جواں دھڑکنوں کو گن کے بتا

مری طرح ترا دل بے قرار ہے کہ نہیں

وہ پل کہ جس میں محبت جوان ہوتی ہے

اُس ایک پل کا تجھے انتظار ہے کہ نہیں

بولی وڈ کی اعزاز یافتہ اور عالمی شہرت کی حامل اداکارہ شبانہ اعظمی اسی شاعرِ بے بدل کی بیٹی ہیں۔ وہ ایک باکمال اداکارہ ہی نہیں بلکہ اپنے والد کی طرح اپنے نظریات اور سیاسی و سماجی افکار و خدمات کی وجہ سے بھارت میں پہچانی جاتی ہیں۔ کیفی اعظمی اپنی بیٹی کو ‘‘منی’’ کہتے تھے۔ شبانہ اعظمی نے اپنے گھر کے ماحول اور اپنی پرورش سے متعلق ایک انٹرویو میں بتایا تھا، ‘‘میری پرورش جس ماحول میں ہوئی وہاں ہر طرف اشتراکیت اور کارل مارکس کی باتیں ہوتی تھیں۔ والدین ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ بچپن ہی سے گھر ادیبوں، شعرا اور دانش وروں کو قریب سے دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملا جس نے میرے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ میں روایتی عورت کے مقابلے میں سماج کو الگ انداز سے دیکھنے کی عادی ہوگئی۔ وقت کے ساتھ ادب اور پرفارمنگ آرٹ میں دل چسپی بڑھتی چلی گئی اور پھر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز بھی اداکاری سے کیا۔ ابو کے لیے میں ہمیشہ ‘‘منی’’ رہی۔ وہ اسی پیار بھرے نام سے مجھے پکارتے تھے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد بہت ستاتی ہے۔ میں نے ہمیشہ انھیں کاغذ قلم کے ساتھ ٹیبل پر جھکا ہوا پایا۔ مجھے کم عمری میں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے والد کا کام کیا ہے۔ کچھ شعور آیا تو جانا کہ وہ ایک شاعر ہیں اور فلمی صنعت میں ان کا بہت نام اور مقام ہے۔’’