ازل سے فطرتِ آزاد ہی تھی آوارہ

یہ کیوں کہیں کہ ہمیں کوئی رہنما نہ ملا

ن م راشد نے جہانِ سخن میں شوق کو اپنا راہ نما کیا۔ اگر یہ شاعر کسی کو راہ بَر مان کر اس کا ہاتھ تھام لیتا، کسی کی پیروی کرتا تو شاید اردو نظم کی سیج پر روایت سے انحراف کے ایسے پھول بھی نہ کھلتے جن کی خوش بُو چمن زارِ سخن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور یہ پھول آج بھی لہک لہک کر انسان دوستی، محبّت، وفا اور خلوص کے ترانے سنا رہے ہیں۔ ن م راشد کی شاعری جذبات کی دل آویز کھنک کے ساتھ انسانوں کے دُکھوں اور مصائب کا ادراک کرواتی ہے۔ ان کی نظمیں فرسودہ نظام کو مسترد کرتی ہیں۔ راشد کے تخیل کی یہ آوارگی، خود آگاہی کا وسیلہ بنی اور اس کے طفیل اردو شاعری متنوع اور غیر روایتی موضوعات پر شان دار نظمیں ملیں۔ راشد کی شاعری نرم اور سادہ نہیں بلکہ کھردرے جذبات کی عکاس ہے۔

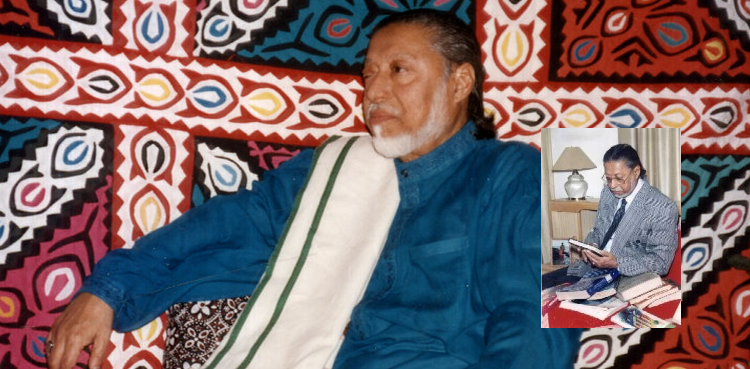

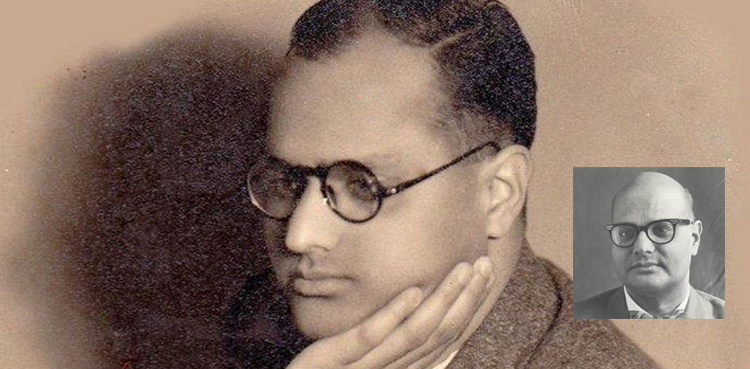

آج اردو کے اس جدّت طراز اور روایت شکن شاعر کا یومِ وفات ہے۔ 9 اکتوبر 1975ء میں ن م راشد نے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ وہ ایک علمی و ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ والد ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز تھے۔ دادا ایک بڑے معالج تھے اور اردو اور فارسی میں شعر کہتے تھے۔ ن م راشد کے والد بھی شاعری کے دلدادہ تھے۔ راشد کے والد خود شعر کم کہتے تھے لیکن ان کی بدولت راشد کو اردو فارسی کے بڑے شاعروں کے کلام سے آگاہی ہوئی۔ راشد اسکول کے زمانہ میں انگریزی کے شاعروں سے بھی متاثر ہوئے اور انھوں نے ملٹن، ورڈسورتھ اور لانگ فیلو کی بعض نظموں کے ترجمے کیے اور اسکول کی ادبی محفلوں میں پڑھ کر انعام کے حقدار بنے۔

راشد کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق ہو گیا۔ راشد، یکم اگست 1910ء کو متحدہ ہندوستان کے ضلع گوجرانوالہ کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے جن کا اصل نام نذر محمد راشد تھا۔ ان کا تعلق ایک خوش حال گھرانے سے تھا۔ راشد نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ انھوں نے انگریزی، فلسفہ، تاریخ اور فارسی بھی پڑھی۔ انگریزی میں متعدد مضامین بھی لکھے جو رسائل اور اخبار کی زینت بنے جب کہ شاعری میں جداگانہ شناخت بنائی اور ہم عصروں میں جدید نظم گو شاعر کے طور پر امتیاز حاصل کیا۔

ادبی تذکروں اور سوانح میں لکھا ہے کہ راشد کا خاصا وقت شیخوپورہ اور ملتان میں گزرا۔ یہاں اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر مختلف ادبی اور تعلیمی رسائل کی ادارت کا بھی موقع ملا۔ وہ کمشنر آفس، ملتان میں بطور کلرک ملازم ہوگئے۔ اور اِسی عرصے میں چند ناولوں اور مختلف موضوعات پر کتب کا اردو ترجمہ کیا۔ ملازمت کے سلسلے میں جب ایران میں قیام کا موقع ملا تو راشد نے اہم شعراء کی درجنوں نظموں کا اردو ترجمہ کیا۔ بعد میں نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہوئے اور ترقی پاکر ڈائریکٹر آف پروگرامز ہوگئے۔

راشد نے متحدہ ہندوستان کے برطانوی قانون کے مطابق مختلف امتحانات پاس کرنے کے بعد فوج کے شعبۂ تعلقاتِ عامّہ میں بھی خدمات انجام دی تھیں۔ اور اس دوران بیرونِ ملک بھی تعینات رہے اور وہاں کی سیاسی، سماجی زندگی اور تہذیب و شعور کا مشاہدہ کرتے ہوئے ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ فوج سے رخصت لے کر وہ دوبارہ ریڈیو لکھنؤ سے منسلک ہوگئے تھے۔ تقسیمِ ہند کے بعد راشد نے ریڈیو پاکستان پشاور سے تعلق جوڑ لیا۔ وہ اقوام متحدہ میں بھی شامل ہوئے اور نیویارک، جکارتہ، کراچی اور تہران میں اقوام متحدہ کے شعبۂ اطلاعات میں خدمات انجام دی تھیں،1961 میں ان کی شادی ہوئی لیکن بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی۔راشد نوجوانی میں خاکسار تحریک سے بہت متاثر تھے اور اِس سے وابستہ بھی رہے۔ وہ اکثر تقاریب میں خاکسار وردی اور ہاتھ میں بیلچہ اٹھائے شریک نظر آتے تھے۔

آزاد نظم میں ہیئت، تیکنیک کے منفرد اور قابلِ ذکر تجربات نے راشد کو جدید نظم کا معمار ثابت کیا۔ اِن کی شاعری تجریدی اور علامتی تجربات سے مزین ہے جو شاعر کے منفرد اسلوب اور پُراثر طرزِ بیان کے سبب بہت مقبول ہوئی۔

روایت میں جدیدیت کا رنگ بھرنے والے اس شاعر نے معاشرے اور افراد کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور فکر و نظر کے نئے زاویے دیے۔ انھوں نے نظام اور اپنے معاشرے پر ایسا طنز کیا کہ شاعر کو نامُراد اور جنس نگار تک کہا گیا۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ دشنام طرازی بجائے خود فرسودہ اور پست ذہنیت کا نتیجہ تھی۔ البتہ راشد کے بارے میں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ ایک تیز طرار انسان تھے اور لابنگ کے علاوہ اپنی بعض حرکتوں کی وجہ سے اکثر شخصیات ان سے ناخوش تھے اور دور رہنا پسند کرتی تھیں۔ لیکن دوسری طرف راشد ایک بااصول شخص بھی بتائے جاتے ہیں، مظفر علی سیّد نے اس بارے میں اپنی کتاب میں دل چسپ واقعہ لکھا ہے: "جب میں ایران میں قیام کے دوران اُن سے ملنے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ جدید ایرانی شاعروں کے مجموعے آپ نے خرید لیے ہیں؟ میں نے کہا کہ کچھ خرید لیے ہیں اور کچھ کی تلاش ہے۔ کہنے لگے ’میں آپ کو یہاں کی شاعری کے کچھ مجموعے دکھاتا ہے جو اتفاق سے میرے پاس ڈپلیکیٹ ہوگئے ہیں۔ ان میں ایک ایک آپ رکھ لیجیے جو آپ کے پاس موجود نہ ہوں۔ میں آپ سے صرف آدھی قیمت لوں گا۔‘ ذرا کی ذرا میں دم بخود ہو کے رہ گیا لیکن پھر یہ سوچ کے چل پڑا کہ مجھے مزید مجموعے درکار تو ہوں گے ہی اور آدھی قیمت پر کیا برے ہیں۔ ہمارے دانش ور دوست شاید اسے بُرا سمجھیں مگر اِن لوگوں کے عمل میں ایک آدھ نمائشی فیاضی کے بعد جو مفت خورا پن شروع ہوتا ہے تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ راشد جیسے با اصول آدمی دنیا میں بہت کم ہوں گے لیکن اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اصول پسندی کو بڑی سہولت سے نبھا جاتے تھے۔ انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی کہ یہ میرا اصول ہے اور میں اِس سے سرِمُو انحراف نہیں کر سکتا۔‘

بطور شاعر راشد نے نئے افکار کے حامل، اِرتقا اور جدت سے ہم آہنگ اور باعمل افراد پر مشتمل معاشرہ تشکیل دینے کی بات کی۔ اِن کا زیادہ تر کلام رجائیت اور خوش کن خیالات سے دور ہے، لیکن بغور مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی یہ نظمیں گھٹن اور حبس زدہ ماحول سے نکلنے اور صبحِ نو کی جوت جگاتی ہیں، جس پر ن م راشد کو ابہام کا شاعر کہہ کر مسترد کرنے کی کوشش کی گئی۔ راشد کی علامتی شاعری کو محض لفاظی کہا گیا، لیکن ن م راشد نے اپنی شاعری کے ذریعے تشکیک زدہ معاشرے کو نئے رجحانات اور افکار سے آشنا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔

اِن کی شاعری میں کسی کہانی کی طرح وہ کردار بھی ملتے ہیں جو معاشرے کے مکر و فریب اور اخلاقی پستی کو عیاں کرتے ہیں۔ یہ کردار ان کی نظم اندھا کباڑی اور حسن کوزہ گر میں دیکھے جاسکتے ہیں:

"خواب لے لو… خواب‘‘

صبح ہوتے ہی چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا

خواب اصلی ہیں کہ نقلی…

یوں پرکھتے ہیں کہ جیسے اِن سے بڑھ کر

خواب داں کوئی نہ ہو!

مفت لے لو مفت، یہ سونے کے خواب

مفت سن کر اور ڈر جاتے ہیں لوگ

اور چپکے سے سرک جاتے ہیں لوگ

دیکھنا یہ مفت کہتا ہے

کوئی دھوکا نہ ہو!

ایسا کوئی شعبدہ پنہاں نہ ہو

گھر پہنچ کر ٹوٹ جائیں

یا پگھل جائیں یہ خواب

بھک سے اڑ جائیں کہیں

یا ہم پہ کوئی سحر کر ڈالیں یہ خواب

جی نہیں کس کام کے؟

ایسے کباڑی کے یہ خواب

ایسے نابینا کباڑی کے یہ خواب!

ن م راشد ایک داستان گو تھے جنھیں وہ کسی کردار کے ساتھ نظم کے سانچے میں ڈھال کر خوب صورتی پیش کرتے رہے۔ ’حسن کوزہ گر‘ اِن کی ایک شاہکار نظم ہے۔ اِس کا یہ بند دیکھیے:

تمنّا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد لیکن

تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر

وہی کوزہ گر جس کے کوزے

تھے ہر کاخ و کو اور ہرشہر و قریہ کی نازش

تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں

تمنّا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد لیکن

تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں اِن اپنے مہجور کوزوں کی جانب

گِل و لا کے سوکھے تغاروں کی جانب

معیشت کے اظہارِ فن کے سہاروں کی جانب

کہ میں اس گل و لا سے، اِس رنگ و روغن

سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے

دلوں کے خرابے ہوں روشن!

یہ نظم ایک ایسے فن کار کا المیہ ہے جو اب کوزہ گری کے فن سے محروم ہوگیا ہے اور دوبارہ اس پر قدرت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ ایک نگاہِ ناز کا طلب گار ہے۔

کرداروں کے ذریعے تخاطب کے ساتھ راشد "میں” کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اِس کی مثال اِن کی نظم ‘رقص’، ‘خود کشی’ اور ‘انتقام’ ہیں۔

راشد کی پہلی نظم انسپکٹر اور مکھیاں تھی جو طنز و مزاح کے پیرائے میں لکھی گئی تھی۔ مشہور ہے کہ ایک روز انسپکٹر آف اسکولز اس اسکول کا معائنہ کرنے آیا جس میں ن م راشد بھی پڑھتے تھے اور وہاں مکھیاں اُس کے سَر پر بھنبھاتی رہیں۔ راشد کے تخیل نے اِس منظر کو نظم میں سمیٹ لیا۔ نو عمر راشد اس وقت "گلاب” تخلّص کرتے تھے۔ چند برس گزرے تو شعور اور سنجیدگی نے انھیں یہ تخلّص ترک کرنے پر مجبور کردیا، اور اُس وقت کے غیر معروف رسائل میں اصل نام سے ان کا کلام شائع ہوتا رہا۔ بعد میں وہ ادبی دنیا میں ن م راشد مشہور ہوگئے۔

ن م راشد کا شمار اردو مقبول شعرا میں نہیں کیا جاتا جس کی وجہ راشد کی شاعری میں مختلف اجزا کا امتزاج ہے جس کو سمجھنا اور جذب کرنا قاری کے لیے سہل نہیں۔ راشد سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں روایتی طرزِ فکر، جذباتیت، جوشِ خطابت اور زورِ تقریر نے بے عملی کو بڑھاوا دیا ہے، اور اِس کا توڑ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ان کی فکر اور آہنگ اُس دور کے قاری اور ناقد دونوں کے لیے اجنبی اور نامانوس تھا، راشد کا لب و لہجہ اور غیر روایتی تیکنیک اُس دور میں جب کہ نظم کا سانچہ بہت سیدھا تھا، ان پر تنقید کی بڑی وجہ تھی۔ دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ جب انیسویں صدی میں خالق اور مخلوق، احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے ادب کا سہارا لیا جارہا تھا تو راشد نے ان مسائل کو ایک مختلف ہیئت اور تکینک کے ساتھ پابند کیا اور بڑی جرأت سے ایسے موضوعات کو بھی نظموں میں پیش کیا جنھیں قبول کرنے میں عام آدمی کے ساتھ مذہب کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو بھی بڑا تأمل ہوا۔ مذہب کے بارے میں خود راشد کی رائے ایسی تھی کہ اس پر بات نہیں کی جاسکتی۔

راشد کے دور میں جنگوں اور اُس کے نتیجے میں انسانوں کی بدحالی کے بعد سرمایہ داری کا عفریت بھی لوگوں کو نگلنے کے لیے تیّار تھا۔ بغاوت اور انقلابی امنگوں کے ساتھ ادب میں خدا، اُس کے وجود اور کائنات کے مسائل پر مباحث جنم لے رہے تھے جب کہ انسان پرستی اور انسانوں کے جملہ مسائل کو ادب میں اہمیت دی جانے لگی تھی۔ اِس کا ن م راشد نے گہرا اثر لیا اور اپنی شاعری میں جگہ دی۔

نظم مکافات کا یہ بند ایک اضطراب، افسوس اور زندگی کی کشمکش کو بیان کر رہا ہے:

رہی ہے حضرت یزداں سے دوستی میری

رہا ہے زہد سے یارانہ استوار مرا

گزر گئی ہے تقدس میں زندگی میری

دل اہرمن سے رہا ہے ستیزہ کار مرا

کسی پہ روح نمایاں نہ ہوسکی میری

رہا ہے اپنی امنگوں پہ اختیار مرا

دبائے رکھا ہے سینے میں اپنی آہوں کو

وہیں دیا ہے شب و روز پیچ و تاب انہیں

زبان شوق بنایا نہیں نگاہوں کو

کیا نہیں کبھی وحشت میں بے نقاب انہیں

خیال ہی میں کیا پرورش گناہوں کی

کبھی کیا نہ جوانی سے بہریاب انہیں

یہ مل رہی ہے مرے ضبط کی سزا مجھ کو

کہ ایک زہر سے لبریز ہے شباب مرا

اذیتوں سے بھری ہے ہر ایک بیداری

مہیب و روح ستاں ہے ہر ایک خواب مرا

الجھ رہی ہیں نوائیں مرے سرودوں کی

فشار ضبط سے بے تاب ہے رباب مرا

مگر یہ ضبط مرے قہقہوں کا دشمن تھا

پیام مرگ جوانی تھا اجتناب مرا

راشد کی نظمیں، انسانی نفسیات پر اُن کی گہری نظر اور مشاہدے کی مثال ہیں۔ تیل کی کمپنیوں کا قومی تحویل میں جانا، جمہوریت کی بساط لپیٹے جانا، حکومتوں کا دھڑن تختہ کرنے کی سازشیں، نسل پرستی کو فروغ دینا، سرمایہ داری، عرب دنیا کی بدحالی اور بے بسی کی جھلک ن م راشد شاعری میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اردو کے اس ممتاز شاعر کے شعری مجموعے ‘ماورا’، ‘ایران میں اجنبی’، اور ‘لا=انسان’ اُن کی زندگی میں شائع ہوئے، لیکن ایک کتاب بعنوان گمان کا ممکن راشد کی وفات کے بعد منظرِ عام پر آئی تھی۔ ان کے متعدد تنقیدی مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوئے تھے لیکن کتابی شکل میں بہم نہیں ہوئے۔

راشد کے دوسرے شوق گھڑ سواری، شطرنج، کشتی رانی تھے۔ شراب نوشی نے انھیں دل کے عارضہ میں مبتلا کردیا تھا۔ راشد مشاعروں میں بہت کم شریک ہوتے تھے۔ ن م راشد نے برطانیہ میں وفات پائی، کہتے ہیں کہ راشد ایک وصیت چھوڑ گئے تھے کہ ان کے بے روح جسم کو نذرِ آتش کیا جائے۔