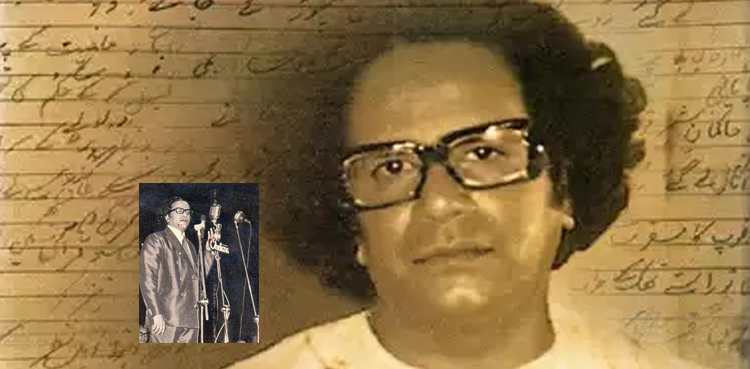

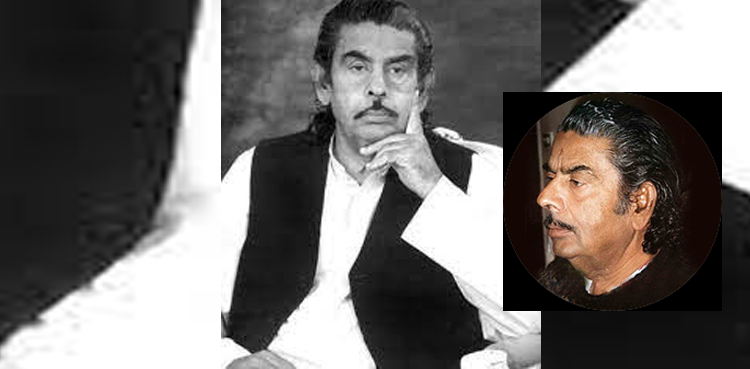

اختر حسین جعفری کو اردو کے بیسویں صدی کا غالب کہا گیا ہے۔ اختر حسین جعفری اُن معدودے چند شعرا میں سے تھے جن کو بحیثیت نظم گو جو شہرت اور مقام ملا، وہ بلاشبہ اس کے حق دار تھے۔

’اختر حسین جعفری اپنی روشن خیالی اور انسان دوستی کے حوالے سے آمریت، فسطائیت اور مطلق العنانیت کا غیر مشروط دشمن ہے۔ اسے انسان کی فکر و نظر کی مکمل آزادی بے حد عزیز ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس نے خود کو اپنے اہلِ وطن کی ذہنیتوں کی تہذیب پر مقرر کر رکھا ہے۔’ یہ احمد ندیم قاسمی کے الفاظ ہیں جو جدید اردو نظم کے اس بلند پایہ اور نہایت معتبر شاعر کی فکر و شخصیت کا گہرا اور پُرتاثر خاکہ ذہن کے پردے پر ابھارتے ہیں۔

اختر حسین جعفری 3 جون 1992ء کو یہ دنیا چھوڑ گئے تھے۔ انھوں نے لاہور شہر میں زندگی کے آخری ایام گزارے۔ اختر حسین جعفری کے شعری مجموعہ آئینہ خانہ کو اردو شاعری میں فکری اور فنی پختگی کے ساتھ اپنے حسین لسانی پیکروں کے لیے جدید اردو شاعری کا بیش قیمت سرمایہ کہا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب کے ساتھ غیرملکی ادب میں دل چسپی لینے والے اختر حسین جعفری نے اپنی شاعری میں تازہ فکر اور ندرتِ خیال کا اہتمام کیا۔ ان کی شاعری میں استعارے نہایت خوبی سے اور جا بجا بکھرے ہوئے ہیں جو ان کی شاعری کو سحر انگیز بناتے ہیں۔

اختر حسین جعفری کا تعلق ضلع ہوشیار پور سے تھا۔ 15 اگست 1932 کو دنیا میں آنکھ کھولنے والے اختر حسین کی ابتدائی تعلیم ان کے ضلع کی درس گاہ سے مکمل ہوئی اور وظیفے کا امتحان پاس کرکے وہ گجرات آگئے۔ یہاں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا اور عملی زندگی کا آغاز سرکاری ملازمت سے ہوا۔ اسی ملازمت میں ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ حاصل کیا۔

اختر حسین جعفری نے اپنے تخلیقی سفر میں اردو شاعری کو نئی جہت سے روشناس کروایا اور خوب داد سمیٹی۔ وہ ممتاز نظم گو شاعر شمار کیے گئے۔ اختر حسین جعفری کے شعری مجموعوں میں آئینہ خانہ کے علاوہ جہاں دریا اترتا ہے بھی بہت مقبول ہوا۔ آئینہ خانہ کی اشاعت پر اسے آدم جی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ 2002 میں اس شاعر کو صدارتی تمغا برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔

اختر حسین جعفری کا یہ شعر دیکھیے

اس کی خوش بُو کے تعاقب میں نکل آیا چمن

جھک گئی سوئے زمیں لمحے کی ڈال اس کے لیے

یہ نظم ملاحظہ کیجیے

"آخری پیڑ کب گرے گا”

زمیں کی یہ قوس جس پہ تو مضطرب کھڑی ہے

یہ راستہ جس پہ میں ترے انتظار میں ہوں

زمیں کی اس قوس پر افق پر قطار اندر قطار لمحات کے پرندے

ہمارے حصے کے سبز پتے سنہری منقار میں لیے جاگتی خلاؤں میں

اڑ رہے ہیں

زمیں کی اس قوس پر افق پر ہے نا بسر کردہ زندگی کی وہ فصل جس کا

ہمیں ہر ایک پیڑ کاٹنا ہے

یہ چاند جس پر قدم ہے تیرا

یہ شہد جس پر زباں ہے میری

یہ سبز لمحے یہ کرمک شب اسی گلستاں کے موسم ابر کے ثمر ہیں

جہاں ہواؤں کے تیز طوفان منتظر ہیں کہ آخری پیڑ

کب گرے گا