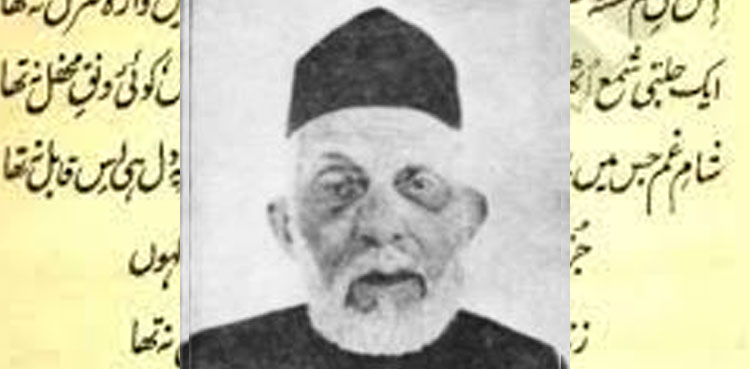

ہندوستان کے ممتاز ترقّی پسند غزل گو شاعر، اور مقبول فلمی نغمات کے خالق مجروح سلطان پوری 24 مئی 2000ء کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگئے تھے۔

رفعت سروش کو مجروح کی رفاقت نصیب ہوئی تھی جو ان کی وفات پر اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، ذہن ماضی کے نہاں خانوں میں جاتا ہے، اور مجھے یاد آرہے ہیں بہت سے ایسے لمحے جو مجروح کی ہم نفسی اور رفاقت میں گزرے۔ اوائل 1945ء کی کوئی شام۔ اردو بازار (دہلی) مولانا سمیع اللہ کے کتب خانہ عزیزیہ کے باہر رکھی ہوئی لکڑی کی وہ بنچیں جن پر ہندوستان کے سیکڑوں علماء، شعراء، دانشور، فقیر اور تو نگر بیٹھے ہوں گے۔ میں اپنی قیام گاہ واقع گلی خان خاناں اردو بازار سے نکلا اور حسبِ معمول ٹہلتا ٹہلتا کتب خانہ عزیزیہ پہنچا۔ یہاں مولانا کی باغ و بہار شخصیت ہر شخص کا استقبال کرتی تھی۔ ایک بنچ پر ایک خوش شکل اور خوش لباس، شیروانی میں ملبوس نوجوان کو بیٹھے دیکھا۔ مولانا نے تعارف کرایا یہ ہیں مجروح سلطان پوری۔

اس زمانے کے ابھرتے ہوئے اور مترنم غزل گو شعرا کو جگر مراد آبادی کی سرپرستی حاصل تھی۔ چاہے شکیل ہوں، راز مراد آبادی ہوں یا خمار بارہ بنکوی اور مجروح سلطانپوری۔ یا بعد میں شمیم جے پوری۔ جگر صاحب اپنے ساتھ نوجوان شعراء کو لے جاتے تھے اور انھیں نمایاں ہونے کا موقع مل جاتا تھا۔ مجروح کی بمبئی میں آمد کے سلسلے میں سید سجاد ظہیر ( بنے بھائی) نے اپنی خود نوشت روشنائی میں لکھا ہے کہ مجروح سلطان پوری جگر صاحب کے ساتھ لگے لگے بمبئی آئے، ترقی پسندوں سے ملے اور پھر ترقی پسند مصنّفین کے لیڈروں میں شامل ہوگئے۔

مجروح نے کئی ماہ کی جیل کاٹی۔ اس زمانے میں ان کی پریشانیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ یہاں تک ہوا کہ انھوں نے اپنی بیگم کو بطور امداد کچھ روپے بھیجنے کے لیے اپنے کچھ دوستوں کے ناموں کی لسٹ بھیجی جس میں راقم الحروف کا نام بھی شامل تھا۔ ایک دو ماہ بعد راجندر سنگھ بیدی نے مجروح کی مدد کی اور جب تک وہ جیل میں رہے ان کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے۔ غرض مجروح سلطان پوری آہستہ آہستہ انجمن ترقی پسند مصنّفین سے عملی طور پر دور ہوتے چلے گئے۔ اور خود انجمن بھی کم فعال رہ گئی تھی۔

مجروح سلطان پوری اُن خوش نصیب شعراء میں سے ہیں جنھوں نے کم سے کم کہا، اور زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ جب فلمی دنیا کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تو اس چیختی چنگھاڑتی دنیا میں” طوطئ مجروح” کی ضرورت کم ہونے لگی اور انھوں نے پھر ادبی دنیا کی طرف سبقت کی۔ وہ واپس آئے اپنی ایک نظم "قلم گوید کے” ساتھ مگراب زمانہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ مجروح نے اپنے پرانے سرمایۂ غزل میں بہت کم اضافہ کیا اور ان کی شہرت کا ضامن دراصل ان کا نوجوانی کا کلام ہی ہے۔ بہرحال چند سال پیشتر انھیں غالب ایوارڈ اور پھر اردو کا سب سے بڑا انعام "اقبال سمان” بھی پیش کیا گیا اور وہ آخر دم تک شہرت کی بلند ترین چوٹیوں پر متمکن رہے۔ ان کی اس شہرت میں سیاسی جوڑ توڑ اور کتر بیونت کا کوئی دخل نہیں۔ وہ ایک کھرے انسان اور کھرے شاعر تھے۔ کینہ پروری، بغض و حسد، غیبت اور اس طرح کی دوسری خباثتوں سے ان کا ذہن پاک تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ انھوں نے طویل عمر پائی اور آخر وقت تک کام کرتے رہے۔

رفعت سروش کے قلم سے نکلی یادوں کا سلسلہ یہاں تھامتے ہوئے اب ہم اس شاعر کے کلام کی خصوصیات اور اُس انفرادیت کی بات کرتے ہیں جس نے مجروح سلطان پوری کو نام و مقام دیا۔ وہ بیسویں صدی کے چوتھے اور پانچویں عشرے میں غزل کی کلاسیکی روایت میں سیاسی رمزیت پیدا کرنے والے ایسے شاعر تھے جس نے ثابت کیا کہ صنفِ غزل میں اپنے تغزّل کو قربان کیے بغیر بھی ہر طرح کے مضامین، جذبات و احساسات اور تصورات کو مؤثر اور دل نشیں پیرائے میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ مجروح کا دور ادب میں ترقی پسندی کے عروج کا تھا اور وہ وقت تھا جب نظم کے مقابلہ میں غزل کو کم تَر درجہ دیا جاتا تھا۔ اس ماحول میں مجروح نے غزل کی آبرو کو سلامت رکھا۔ انھوں نے اس صنفِ سخن کو اس کی تمام نزاکت، حسن اور بانکپن کے ساتھ برتا اور اسے تازگی عطا کی۔ وہ اس دور کے ایسے شاعر تھے جس نے اپنا مجموعۂ کلام بھی ’’غزل‘‘ کے نام سے شایع کروایا۔

مجروح سلطان پوری 1919ء میں اتّر پردیش کے ضلع سلطان پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اسرار حسن خان تھا۔ ان کے والد پولیس میں ملازم تھے اور مجروح اُن کی اکلوتی اولاد تھے جنھیں تحریکِ خلافت کے زیرِ اثر انگریزی تعلیم نہیں دلائی گئی اور مدرسہ میں داخل کروائے گئے۔ وہاں انھوں نے اردو کے علاوہ عربی اور فارسی پڑھی۔ لیکن مدرسہ کے سخت ماحول نے انھیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کردیا۔ مجروح نے 1933ء میں لکھنؤ کے طبّیہ کالج میں داخلہ لیا اور حکمت کی سند حاصل کی۔ وہ معاش کی خاطر ٹانڈہ میں مطب قائم کر کے بیٹھے لیکن کام یاب نہیں ہوئے۔ اسی زمانہ میں ان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اور جب یہ دل لگی اور دل داری راز نہ رہی تو مجروح رسوائی کے ڈر سے ٹانڈہ چھوڑ کر واپس سلطان پور آئے گئے۔ کالج میں تعلیم کے دوران وہ موسیقی میں دل چسپی لینے لگے تھے اور میوزک کالج میں داخلہ بھی لے لیا تھا، لیکن والد کو خبر ہوئی تو انھوں نے اس سے روک دیا۔ یوں مجروح موسیقی کا شوق پورا نہیں کرسکے۔ 1935 ء میں مجروح سلطان پوری نے شاعری شروع کی۔ پہلی مرتبہ سلطان پور کے ایک مشاعرہ میں انھوں نے غزل پر داد سمیٹی۔ مجروح ان شعراء میں سے تھے جن کا ترنم غضب کا تھا۔ مشاعروں میں شرکت اور اپنے ترنم کی وجہ سے شہرت پانے والے مجروح کو بعد میں جگر مراد آبادی اور پروفیسر رشید احمد صدیقی جیسی ہستیوں کی صحبت نصیب ہوئی اور مجروح کی فکر اور ان کے فن کو نکھارنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا۔

مجروح سلطان پوری نے فلمی دنیا کے لیے کئی گیت لکھے جو بہت مقبول ہوئے اور انھیں فلم انڈسٹری میں کام ملتا رہا۔ مجروح لگ بھگ پچاس سال فلمی دنیا سے جڑے رہے اور 300 سے زائد فلموں کے لیے گیت لکھے۔

جگن ناتھ آزاد کہتے ہیں کہ مجروح کی شاعری خیال اور جذبہ کے امتزاج کا اک نگار خانہ ہے جس میں زندگی کے کئی رنگ جھلکتے ہیں۔ انسان کی عظمت پر مجروح کا اٹل یقین زندگی کی ٹھوس حقیقتوں پر مبنی ہے۔ روایت کا احترام اور روایت میں توسیع مجروح کے کلام کی خصوصیت ہے۔ اس میں پیکر تراشی کے نقوش جا بجا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مشفق خواجہ کے الفاظ ہیں کہ جدید اردو غزل کی تاریخ میں مجروح سلطان پوری کی حیثیت ایک رجحان ساز غزل گو کی ہے۔ انھوں نے غزل کے کلاسیکی مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے اسے جس طرح اپنے عہد کے مسائل کا آئینہ دار بنایا وہ کچھ انہی کا حصّہ ہے۔ پرانی اور نئی غزل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے اگر کسی ایک مجموعۂ غزل کی نشان دہی کی جائے تو وہ مجروح سلطان پوری کا مجموعۂ کلام "غزل” ہو گا۔

اردو کے اس ممتاز شاعر اور معروف گیت نگار کے کئی اشعار آج بھی باذوق لوگوں کو یاد ہوں گے۔ ان کا زبان زدِ عام شعر ہے:

میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر

لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

مجروح کی غزل کے چند شعر دیکھیے

شب انتظار کی کشمکش میں نہ پوچھ کیسے سحر ہوئی

کبھی اک چراغ جلا دیا، کبھی اک چراغ بجھا دیا

جفا کے ذکر پہ تم کیوں سنبھل کے بیٹھ گئے

تمہاری بات نہیں، بات ہے زمانے کی

جلا کے مشعلِ جاں ہم جنوں صفات چلے

جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے

ستونِ دار پہ رکھتے چلو سَروں کے چراغ

جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے

ممبئی میں وفات پانے والے مجروح سلطان پوری کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔