یہ ہندوستان کے اُن دو نابغانِ عصر اور اصحابِ علم و ادب کا تذکرہ ہے جن کی عمروں میں بڑا تفاوت تھا، مگر جب باہم تعلق استوار ہوا اور ملاقات ہوئی تو اس بندھن میں عقیدت و ارادت کے پھول کھلے اور شفقت کی خوش بُو گھلتی گئی، ان کا یہ تعلق احترام کے ساتھ دوستانہ بے تکلفّی تک بھی پہنچا۔

بات ہو رہی ہے مولانا ابوالکلام آزاد اور علّامہ شبلی نعمانی کی جو برطانوی دور کے عوام بالخصوص مسلمانانِ ہند کے بڑے خیر خواہ اور مصلحِ قوم گزرے ہیں۔ شبلی 1914ء میں خالقِ حقیقی سے جا ملے تھے جب کہ آزاد نے 1958ء میں دارِ فانی سے کوچ کیا۔ ان نادرِ روزگار شخصیات کے درمیان خط کتابت کا آغاز اور اوّلین ملاقات سے متعلق ہم ظفر احمد صدیقی کے ایک تحقیقی مضمون سے چند اقتباسات نقل کر رہے ہیں جس سے ان دونوں شخصیات کے علمی مرتبہ اور اوصاف کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ملاحظہ کیجیے۔

مولانا ابو الکلام آزاد بلاشبہ نابغۂ روزگار تھے۔ ان کی غیر معمولی ذہانت و ذکاوت، مسحور کن خطابت، بے مثال انشا پردازی، اس کے ساتھ ہی دانش وری اور سیاسی بصیرت کو اب مسلّمات کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی وسعتِ مطالعہ، قوتِ حافظہ اور جامعیت بھی عجیب و غریب تھی۔ اسلامیات، شعر و ادب، تاریخ و جغرافیہ اور طب جیسے متنوع اور مختلف الجہات علوم و فنون سے وہ نہ صرف واقف تھے، بلکہ ان کی جزئیات بھی اکثر و بیشتر انھیں مستحضر رہتی تھیں۔ اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں پر انھیں کامل عبور تھا۔ انگریزی کتابوں کے مطالعے میں بھی انھیں کوئی زحمت محسوس نہیں ہوتی تھی۔

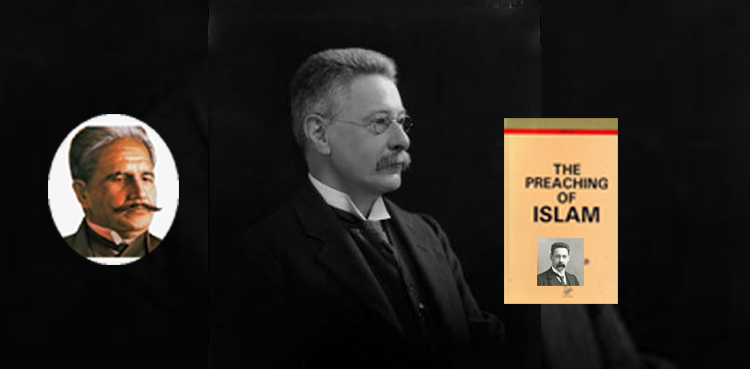

انھوں نے علّامہ (شبلی نعمانی) کے نام پہلا خط 1901ء میں لکھا۔ اس وقت ان کی عمر محض تیرہ سال تھی۔ دوسری جانب علامہ شبلی اس وقت اپنی عمر کی 44 ویں منزل میں تھے۔ ان کی تصانیف میں مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم، المامون، سیرةُ النّعمان، رسائلِ شبلی اور الفاروق منظرِ عام پر آچکی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ ملک کے طول و عرض میں ہر طرف مشہور ہوچکے تھے اور قیامِ علی گڑھ کا دور ختم کر کے ناظم سر رشتۂ علوم و فنون کی حیثیت سے ریاست حیدرآباد سے وابستہ اور شہر حیدرآباد میں مقیم تھے۔ اِدھر مولانا آزاد کا یہ حال تھاکہ باوجود کم سنی وہ نصابی و درسی تعلیم سے گزر کر اب علوم جدیدہ کی جانب متوجہ ہوچکے تھے۔ اس سلسلے میں پہلے انھوں نے انگریزی، عربی اور فارسی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ان کی خواہش ہوئی کہ عربی میں ترجمہ شدہ علومِ جدیدہ کی کتابوں سے استفادہ کریں۔ غالباً وہ علامہ شبلی کی تصانیف سے واقف تھے۔ اس لیے انھیں خیال آیا کہ اس سلسلے میں علاّمہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ’’آزاد کی کہانی‘‘ میں فرماتے ہیں،

اب مصر و شام کی کتابوں کا شوق ہوا۔ مولانا شبلی کو ایک خط لکھا اور ان سے دریافت کیا کہ علومِ جدیدہ کے عربی تراجم کون کون ہیں اور کہاں کہاں ملیں گے؟ انھوں نے دو سطروں میں یہ جواب دیا کہ مصر و بیروت سے خط کتابت کیجیے۔

جنوری 1903ء میں علّامہ شبلی انجمن ترقی اردو کے پہلے سکریٹری مقرر ہوئے۔ اسی سال کے آخر میں مولانا آزاد نے کلکتہ سے ’’لسان الصّدق‘‘ جاری کیا۔ یہ علمی و ادبی رسالہ تھا۔ یہ علّامہ شبلی سے مولانا آزاد کے غائبانہ تعارف اور قربت کا ذریعہ بنا۔ کیونکہ مولانا اس میں انجمن سے متعلق خبریں، رپورٹیں اور اس کی کار گزاریوں کی تفصیلات وغیرہ شائع کرتے رہتے تھے، جو علّامہ شبلی انھیں وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں مولانا کی دل چسپی اور مستعدی کو دیکھ کر علّامہ نے کچھ دنوں بعد انھیں انجمن کے ارکان انتظامیہ میں شامل کرلیا اور لسانُ الصّدق کو ایک طرح انجمن کا ترجمان بنا لیا۔ اس پورے عرصے میں ان دونوں شخصیتوں کے درمیان مراسلت کا سلسلہ تو جاری رہا، لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی۔

مولانا آزاد کی علّامہ شبلی سے پہلی ملاقات غالباً 1904ء کے اواخر یا 1905ء کے اوائل میں بمبئی میں ہوئی۔ اب مولانا سولہ سال کے تھے اور علامہ کی عمر 47 سال تھی۔ اس دوران ان کی تصانیف میں الغزالی، علم الکلام، الکلام اور سوانح مولانا روم بھی شائع ہوچکی تھیں۔ اس پہلی ملاقات میں جو لطیفہ پیش آیا، اس کا بیان مولانا آزاد کی زبانی ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں،

مولانا شبلی سے میں 1904ء میں سب سے پہلے بمبئی میں ملا۔ جب میں نے اپنا نام ظاہر کیا تو اس کے بعد آدھا گھنٹے تک اِدھر اُدھر کی باتیں ہوتی رہیں اور چلتے وقت انھوں نے مجھ سے کہا تو ابوالکلام آپ کے والد ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں خود ہوں!

علّامہ شبلی کے لیے دراصل باعث ِ استعجاب یہ تھا کہ یہ کم سن لڑکا ’لسان الصّدق‘ جیسے علمی و ادبی رسالے کا مدیر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ علّامہ ان دنوں دو تین ہفتے تک بمبئی میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران مولانا کی ان سے بار بار ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان ملاقاتوں میں علّامہ ان سے حد درجہ متاثر ہوئے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں، جب چند دنوں میں گفتگو و صحبت سے انھیں میرے علمی شوق کا خوب اندازہ ہوگیا تو وہ بڑی محبت کرنے لگے۔ بار بار کہتے کہ مجھے ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ تم اگر کسی طرح حیدرآباد آسکو تو ’’النّدوہ‘‘ اپنے متعلق کر لو اور وہاں مزید مطالعہ و ترقی کا بھی موقع ملے گا۔

اسی سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، سب سے زیادہ مولانا شبلی پر میرے شوقِ مطالعہ اور وسعتِ مطالعہ کا اثر پڑا۔ اس وقت تک میرا مطالعہ اتنا وسیع ہوچکا تھا کہ عربی کی تمام نئی مطبوعات اور نئی تصنیفات تقریباً میری نظر سے گزر چکی تھیں اور بہتیر کتابیں ایسی بھی تھیں کہ مولانا ان کے شائق تھے اور انھیں معلوم نہ تھا کہ چھپ گئی ہیں، مثلاً محصل امام رازی۔

انہی ملاقاتوں کے دوران فنِ مناظرہ سے متعلق ایک صاحب کی کج بحثی کا جواب دیتے ہوئے مولانا آزاد نے جب ایک مدلّل تقریر کی تو اسے سن کر علّامہ(شبلی نعمانی) نے فرمایا، تمہارا ذہن عجائبِ روزگار میں سے ہے۔ تمھیں تو کسی علمی نمائش گاہ میں بہ طورایک عجوبے کے پیش کرنا چاہیے۔