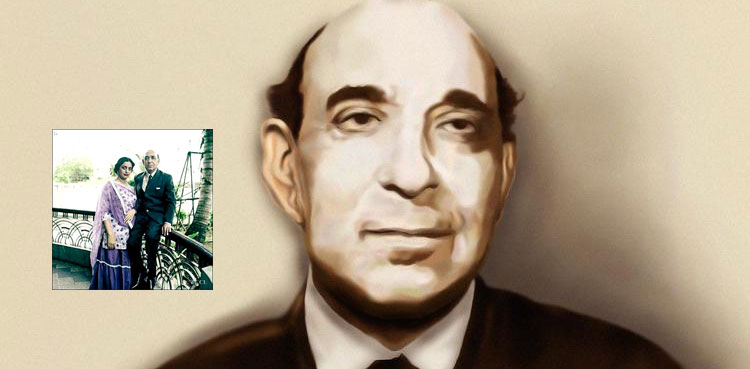

اردو زبان بالخصوص دلّی کے لوگوں کا لب و لہجہ اور روزمرّہ کا لطف ہی اور ہے۔ عرصے تک دہلی اور لکھنؤ نے اُردو کو بڑا سنوارا نکھارا۔ لہٰذا ان شہروں کی زبان ٹکسالی کہلاتی تھی۔ یہاں کے باشندوں کا لہجہ اور روزمرّہ سند کا درجہ رکھتا تھا۔ اسی شہر کے تھے اشرف صبوحی جن کے قلم سے کوئی تحریر نکلی ہو تو اس کا کیا ہی کہنا۔

اشرف صبوحی نے ایک ادیب، مترجم اور صحافی کے طور پر خوب نام و مقام بنایا۔ انھوں نے مشہور و معروف شخصیات کے خاکے، اپنے دور کے واقعات، اور گلی محلّے کے بعض عام لوگوں کی زندگی اور اُن کے طور طریقوں کو نہایت پُرلطف انداز میں اردو میں اس قرینے سے لکھا ہے جس کی مثال آج شاذ ہی دی جاسکتی ہے۔

یہ ایک ایسی ہی عام عورت کا کردار ہے جو دلّی کے ایک گھرانے کی فرد تھیں۔ نام ان کا مصنّف نے نیازی خانم بتایا ہے اور ان کے بچپن کی شوخیوں اور شرارتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ملاحظہ کجیے۔

"اللہ بخشے نیازی خانم کو عجیب چہچہاتی طبیعت پائی تھی۔ بچپن سے جوانی آئی، جوانی سے ادھیڑ ہوئیں۔ مجال ہے جو مزاج بدلا ہو۔ جب تک کنواری رہیں، گھروالوں میں ہنستی کلی تھیں۔ بیاہی گئیں تو کِھلا ہوا پھول بن کر میاں کے ساتھ وہ چُہلیں کیں کہ جو سنتا پھڑک اٹھتا۔ کیا مقدور ان کے ہوتے کوئی منہ تو بسورے۔”

"پھر خالی ہنسوڑ ہی نہیں۔ اللہ نے عقل کا جوہر بھی دیا تھا۔ ذہن اتنا برّاق کہ جہاں بیٹھیں ہنسی ہنسی میں سگھڑاپے سکھا دیں۔ گدگداتے گدگداتے بیسویں ٹیڑھے مزاجوں کو سیدھا کر دیا۔ غرض کہ جب تک جییں جینے کی طرح جییں۔ کسی کو اپنے برتاؤ سے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ قاعدہ ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں ضرور کھڑکا کرتے ہیں۔ لیکن قہقہوں کے سوا ان کے اندر کبھی کوئی دوسری آواز نہیں سنی۔ مرتے مر گئیں نہ یہ کسی سے بھڑیں، نہ ان سے کسی نے دو بدو کی۔ جیسی بچپن میں تھیں، ویسی ہی آخری دم تک رہیں۔”

"وہ جو کسی نے کہا ہے کہ پوت کے پانو پالنے میں نظر آجاتے ہیں۔ نیازی خانم ماں کی گود سے اتر کر گھٹنیوں چلنے میں ایسی شوخیاں اور ایسے تماشے کرتیں کہ دیکھنے والے حیران ہوتے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد تو کہنا ہی کیا تھا۔ پوری پکّی پیسی تھیں۔ جو ان کی باتیں سنتا دنگ رہ جاتا۔”

"اگلے وقت تو نہ تھے لیکن اگلے وقتوں کے لگ بھگ مغلیہ خاندان کا آخری چراغ ٹمٹما رہا تھا کہ دلّی کے ایک شریف پڑھے لکھے، قال اللہ قال رسول کرنے والے خاندان میں نیازی خانم پیدا ہوئیں۔ نیازی خانم کی دو بہنیں اور تھیں۔ کوئی دو دو سال کے فرق سے بڑی، اور ایک چھوٹا بھائی۔”

"نیازی خانم کو گڑیوں کا بڑا شوق تھا۔ عجب عجب نام رکھے جاتے، ان کا بیاہ ہوتا تو مزے مزے کے رقعے لکھواتیں۔ مبارک بادیں، سہرے، اس کے بعد گڑیوں کے بچّے ہوتے تو زچہ گیریاں بناتیں۔ خود گاتیں اور ڈومنیوں سے گواتیں اور ان میں ایسی ایسی پھلجھڑیاں چھوڑتیں کہ گھروالے ہنسی کے مارے لوٹ لوٹ جاتے۔”

"ہمیں مرحومہ کی پوری سوانح عمری تو لکھنی نہیں کہ مہد سے لحد تک کے حالات بیان کریں اور نہ ہمارے پاس ان کی زندگی کا روزنامچہ ہے۔ ہاں چند واقعات سنے ہیں۔ آپ بھی سن لیں۔ زندہ دلی کے ایسے نمونے دنیا میں روز روز نظر نہیں آتے۔ ہونے کو ممکن ہے کہ نیازی خانم سے بڑھ چڑھ کر بھی عورتیں گزری ہوں گی، لیکن خدا جس کا نام نکال دے۔”

"ایک دن کا ذکر ہے، موری دروازے چالیسویں میں جانا تھا۔ بچوں کو ایسی تقریب میں یوں بھی کوئی نہیں لے جاتا، پھر یہ تو بلا کی شریر تھیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں جانے آنے کی بھی آسانی نہ تھی۔ امیروں کے ہاں اپنی سواریاں ہوتیں، پالکیاں نالکیاں، بہلیاں، رتھیں۔ حسبِ مقدور غریب مانگے تانگے سے کام چلاتے۔ ڈولیوں میں لدتے یا بار کش کرایے پر کرتے۔ اِکّے تھے مگر وہ اچکی سواری سمجھی جاتی۔ بیل گاڑیوں میں دیر بہت لگتی۔ ڈولیوں میں اکٹھے باتیں کرتے ہوئے جانے کا لُطف کہاں؟ شہر میں دو چار سیج گاڑیاں آگئی تھیں، تو ان کا کرایہ زیادہ تھا۔ دلّی دروازے سے موری دروازے کا فاصلہ خاصا۔ صلاحیں ہوئیں کہ کیوں کر چلنا چاہیے۔ کسی نے کہا بار کش کر لو، کوئی بولی شکرم میں کبھی نہیں بیٹھے۔ دس پانچ آنے زیادہ جائیں گے۔ بلا سے سیر تو ہوجائے گی۔ سنا ہے دو گھوڑے جتتے ہیں۔ گھر کا گھر ہوتی ہے۔ جھلملیوں میں سے راستے کا خوب تماشا دکھائی دیتا ہے۔ اندر بیٹھنے والے سب کو دیکھیں اور باہر کا کوئی نہ دیکھے۔”

"آخر شکرم ہی کی ٹھہری اور بھائی صاحب جا کر سائی بھی دے آئے۔ اب سوال نیازی کی خانم کے لے جانے کا تھا۔ یہ نہ بچہ نہ بوڑھی اور ان کی بے چین فطرت سے سب واقف۔ ڈر تھا کہ ان کی بولیوں ٹھٹھولیوں کا کیا بندوبست۔ اگر یہ ساتھ چلیں تو روتوں کو ہنسائیں گی۔ اور کہیں بیچ بازار میں سیر کا شوق چرّایا۔ جھلملیاں اتار دیں تو کیا ہوگا۔ ان کی زبان میں تو بواسیر ہے۔ قہقہے لگانے شروع کر دیے، یا زور زور سے باتیں ہی کرنے لگیں تو کیسی بدنامی ہوگی۔ راہ گیر سمجھیں گے کہ نگوڑیاں کوئی بڑی اچھال چھکّا ہیں۔ نیازی خانم نے جو گھر والوں کو کانا پھوسی کرتے دیکھا تو وہ اڑتی چڑیا کے پَر گننے والی، فوراً سمجھ گئیں کہ ہو نہ ہو کہ کوئی بات ضرور مجھ سے چھپانے کی ہے۔ ٹوہ لینے کے لیے اِدھر ادھر ٹہلتے ٹہلاتے در سے لگ کر اس طرح کھڑی ہوگئیں، گویا کچھ خبر ہی نہیں۔”

"رات کا وقت تھا۔ ٹمٹماتے ہوئے کڑوے تیل کے چراغ کی روشنی پر چھائیں پڑتی ہوئی بڑی بہن کی بھی نظر پڑگئی۔ ایک نے دوسری سے ٹہوک کر کہا ‘‘فتنی کو دیکھا کیسی چھپ کر ہماری باتیں سُن رہی ہے۔ آؤ زرگری میں باتیں کریں۔’’ زرگری فرفری اور اسی طرح کی کئی بولیاں قلعے والوں کی ایجاد شہر کے اکثر گھرانوں میں بھی آپہنچی تھیں۔ ان بولیوں کا شریفوں کی لڑکیوں میں بہت رواج تھا۔ انجانوں سے بات چھپانے کی خاصی ترکیب تھی۔ چنانچہ ایک بہن بولی ‘‘کریوں ازا پزا ازس سزے لزے چزل لزیں یزا نزئیں۔’’ (کیوں آپا اسے لے چلیں یا نہیں؟) دوسری نے جواب دیا ‘‘ازب ازس کزو یہنز رزے نزے دزو۔’’ (اب اس کو یہیں رہنے دو) اس کے بعد دیر تک ہنسی ہوتی رہی اور زرگری میں باتیں کرتیں۔ کبھی فرفری میں۔”

"نیازی خانم کو یہ بولیاں نہیں آتی تھیں۔ جو کچھ بہنوں نے کہا وہ تو سمجھ میں کیا آتا تاہم ان کے مطلب کو پہنچ جاتیں۔ ان کی آنکھوں میں دھول ہی نہ ڈالی تو نام نیازی خانم نہیں۔ انھوں نے بھی ترکیب سوچ لی اور چپکے سے اپنے بھچونے پر آکر سوگئیں۔ صبح ہی ضروریات سے فارغ ہو کر سب نے کپڑے بدلنے شروع کیے۔ نیازی خانم غائب۔

والدہ: اے بھئی نیازی کہاں ہے۔ بی امتیازی تم بڑی کٹر ہو۔ وہ بھی چلی چلے گی تو کیا ہوگا؟

امتیازی: (بڑی بیٹی) اماں بی وہ بڑی شریر ہے۔ راستہ بھر ادھم مچاتی چلے گی۔

والدہ: سیج گاڑی وہ بھی دیکھ لیتی، بچّے ادھم مچایا ہی کرتے ہیں۔

بنیادی: (دوسری بیٹی) لے چلیے آپ ہی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔

امتیازی: تو اسی کو لے جاؤ چلو میں نہیں جاتی۔

والدہ: بوا بگڑتی کیوں ہو۔ جیسا تمھارا جی چاہے کرو۔ مگر وہ ہے کدھر؟

ماما: چھوٹی بیوی کو پوچھتی ہو؟ وہ تو سویرے اٹھتے ہی بی ہمسائی کے ہاں چلی گئیں۔ کل شام کو کوئی کہہ رہا تھاکہ نوری کے ابا بمبئی سے ولایتی گڑیا لائے ہیں۔

بنیادی: یہ بھی اچھا ہوا۔ کھیل میں لگی ہوئی ہے تو لگی رہنے دو۔ اتنے میں گاڑی آگئی تھی۔ گاڑی والا غُل مچا رہا تھا کہ جلدی چلو۔

امتیازی: اب دیر نہ کرو۔ گاڑی والے کی آواز اس کے کانوں میں پڑ گئی اور وہ آپہنچی تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ ”

"سوار ہونے میں دیر کیا تھی۔ پردہ رکوا جھپاک جھپاک سب گاڑی میں جا بیٹھے۔ گاڑی بان دروازہ بند کر کے کوچ بکس پر چڑھ ہی رہا تھا کہ نیازی خانم ڈیوڑھی میں سے نکل گاڑی کے پائے دان پر جھلملیاں اٹھا اندر جھانکتے ہوئے بولی ‘‘چھوٹی آپا، تا، بڑی آپا سلام۔ اب زرگری نہیں بولتیں۔ کہو ‘لزے چزل تزی ہزو یزا نزاہزیں’۔ (لے چلتی ہو یا نہیں)

والدہ: ہے تو بڑی فِتنی۔

نیازی: نہیں اماں بی میں تو چھوٹی ہوں۔

بڑی بہن: خدا ہی سمجھے۔

دوسری بہن: (ہنس کر) اور تم چھپی ہوئی کہاں تھیں۔

بڑی بہن: کپڑے بھی بدل رکھے ہیں۔

نیازی: اور کیا۔ اے بھئی گاڑی بان دروازہ تو کھول۔

گاڑی بان: کیا بیوی تم رہ گئی تھیں؟

نیازی: دروازہ کھولتا ہے یا باتیں بناتا ہے۔

سب ہنسنے لگے، دروازہ کھلا۔ نیازی خانم بڑے ٹھسے سے بیٹھیں اور سارے رستے بہنوں کا ستا مارا۔”