جب ایسے لوگوں کی بات کی جائے جن کی بقا اور اثر کا دار و مدار اس بات پر ہو کہ انہوں نے حق کی تلاش کو روح کی ایک سنجیدہ اور پرجوش مہم بنا لیا تھا تو ضروری ہوتا ہے کہ ان ہی کے لب ولہجے میں بات کی جائے، وہ لب و لہجہ جس سے عقلِ سلیم یا کامن سینس کو ٹھیس لگتی ہے اور جو دماغ کو برانگیختہ کر دیتا ہے تاکہ سننے والے ہوشیار ہو کر بیٹھ جائیں اور کان دھر کر سنیں۔

اس لیے میں بات ایک قولِ محال سے شروع کرتا ہوں (یعنی ایسے قول سے جو بظاہر مہمل ہو لیکن درحقیقت صحیح) جو قول میرے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے، یہ ہے کہ اگر قانون نہ توڑے جا سکتے تو وہ بنائے ہی نہ جاتے۔

اگر آدمی امن و امان اور خوشی سے ساتھ ساتھ رہ سکتے، ایک دوسرے کا احترام کرتے یا کم سے کم ایک دوسرے کی ضرورتوں اور خواہشوں کا پوری طرح خیال رکھتے تو قوانین بنانا نہ صرف نامناسب ہوتا بلکہ یہ سوچنا بھی ایک جارحانہ بات ہوتی کہ قانون بنائے جائیں۔

لیکن انسانی تاریخ شروع ہی ہوتی ہے قابیل سے، جس نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا اور کسی حد تک اپنا جرم چھپانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک یہودی روایت ہو تاریخ کی ایسی شروعات کی اور اس بات کی کہ خدا نے انسانی معاملات میں دخل دینے کی عادت کیوں بنا لی۔ لیکن انسانی تاریخ کی شروعات کہیں بھی اور کبھی بھی ہوئی ہو، جو کچھ واقعی ہوا ہوگا یہ اس کا علامتی اظہار ہے۔ مزید یہ کہ اس انتہائی جانی بوجھی اور منکشفانہ یہودی روایت کے مطابق جب خدا نے یہ دیکھا کہ اس کی منشا و مقصد کو مستقل غلط سمجھا جا رہا ہے اور خود اس کی موجودگی کو بھی نظرانداز کیا جا رہا ہے تو جو کچھ وہ چاہتا تھا اس نے اسے اور زیادہ صاف، بے کم و کاست اور پُر زور انداز میں بتا دیا اور آخرکار اسے اپنے قوانین کو نیک پارسا لوگوں کے دلوں پر اور واعظوں کی زبانوں پر نقش کرنا پڑا۔

بے شک یہ سب علامتی اظہار ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پہلے مسلمان اہلِ باطن جنہیں صوفی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف زندگی پر نظر ڈالی تو وہ یہ دیکھ کر ڈر گئے کہ کتنی زیادہ قانون سازی ہو چکی تھی اور یہ کام پھر بھی جاری تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہر پہلو، انسانی معاملات کی ہر ادنیٰ سے ادنیٰ بات کی تفصیل کے لیے قانون ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہئے اور آدمی کو دل و جان سے قانون کی پیروی بھی کرنی چاہئے کیونکہ قانون ہی تو ہے جو حق کی نمائندگی کرتا ہے اور نجات کا ضامن ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ آدمی خواہی نخواہی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہمیشہ قانون شکنی کرتا ہے، خدا نے اپنی رحیمی سے اسے قانون کا ایسا نظام بنانے کا اہل بنا دیا ہے جو تمام پہلوؤں پر حاوی ہو اور تادیر قائم رہے۔

لیکن صوفی نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ بالکل سچ ہے؟ (یعنی) کیا خدا کی رضا یہ ہے کہ آدمی فکر و عمل کی اس سطح سے اوپر ہی نہ اٹھے جو قانون کی کتابوں میں مقرر کر دی گئی ہے؟ کیا آدمی خدا سے اپنے رشتے قائم کرنے میں سابق قانونی نظائر اور مخصوص باتوں ہی کو اپنا رہنما سمجھے؟ (صوفی نے کہاکہ) یقینی بات یہ کہ خدا کوئی غضب ناک اور حاسد و جابر ہستی نہیں ہے، جس کا کام یہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہی مخلوقات کے بارے میں فیصلے سناتا رہے (حکم لگاتا رہے) وہ تو خدائے رحیم اور خدائے مشتاق ہے، وہ تو باپ (کی طرح) ہے جسے اپنے بچوں سے یہ امید ہوتی ہے اور وہ انہیں آمادہ بھی کرتا ہے کہ وہ اس نعصب العین یا آئیڈیل کے مطابق زندگی بسر کریں جو اس نے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ رضائے الہی (کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے) گدھوں، بوجھ، کتابوں میں محدود کیا جائے۔ اگر خدا قوانین بناتا ہے تو یقینا ًیہ بھی اسی کی رضا ہے کہ وہ توڑے جائیں تاکہ ان سے بہتر ایسے قوانین عمل میں آ جائیں جو اس کی رضا سے اور زیادہ قریب ہوں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے اس قول محال کی ایک بالکل مختلف تعبیر آ گئی۔ وہ یہ کہ قوانین بنائے ہی نہیں جاتے اگر انہیں توڑا نہ جا سکے۔ اس طرح یہ قول محال ہمارے لیے ایک چیلنج، ایک چنوتی بن جاتا ہے۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے برے ارادوں سے ہمیں نفرت کرنی چاہئے جو قوانین بنانا اور ان کا جبریہ نفاذ چاہتے ہیں، ہمیں اس رویے کو حقارت سے دیکھنا چاہئے جو آدمی کو ایک فرانسیسی مصنف کے الفاظ میں Bourgeois compromise یعنی مقررہ اوسط درجے کا ٹائپ کا حرف بنا کر رکھ دے۔ آدمی کو قوانین توڑنے ہی چاہئیں ان سے اوپر اٹھنے کے لیے، اپنا قانون ساز آپ بننے کے لیے اور خدا کی طرف سزا (کے خوف) یا انعام (کی لالچ) سے نہیں بلکہ اس امید سے دیکھنا چاہئے کہ وہ اور زیادہ وقیع ہدایت دے گا۔

اس نقطۂ نظر کی جو نشاط انگیز نوعیت ہے وہ ایک طرح ختم ہو جاتی ہے اگر اسے کسی قدر بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیا جائے۔ منصور حلاج (وفات ۹۲۲ء) کی پیروی میں انا الحق (میں حق ہوں) کہنا اور اس کے نتائج بھگتنا بہتر ہے، اس بات سے کہ سکون اور اطمینان کی تلقین کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ہر صوفی کی اپنی طبیعت، اپنا مزاج ہوتا ہے، قانون کو توڑنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے اصل چیز معنی ہیں نہ کہ لفظ، کسی صوفی نے روزانہ کی پانچ وقت کی نماز اور تیس دن کے روزے رکھنے کے قانون کو اس سے زیادہ نمازیں پڑھ پڑھ کر اور اس سے زیادہ روزے رکھ رکھ کر توڑا اور کسی نے ایک بھی نماز نہ پڑھ کر اور ایک بھی روزہ نہ رکھ کر توڑا۔ شیخ عین القضاۃ ہمدانی (وفات ۱۱۳۱ء) نے تو یہ تک کہہ دیا کہ عبادت بت پرستی ہے اگر بطور عادت کی جائے، صرف وہ عبادت سچی ہے جو دماغ کو عادت کی غلامی سے آزاد کر دے۔

صوفیوں نے ایک دوسرے کے نظریات پر اعتراض یا انہیں رد نہیں کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے یہ بات بتائی کہ صوفی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اربابِ ہوش اور دوسرے اصحابِ سکر، یعنی ایک تو وہ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کا قول اور عمل کا عام مسلمانوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور دوسرے وہ جو عالمِ سکر (مدہوشی) میں اس کی بالکل پروا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کے کسی قول یا فعل کے بارے میں بازپرس نہیں کی جا سکتی (یعنی وہ اپنی مدہوشی یا مستی میں کی یا کہی ہوئی کسی بات کی جواب دہی کے ذمہ دار نہیں ہیں) اس طرح صوفی ازم یعنی تصوف کی وضاحت کرنی مشکل ہو جاتی ہے (لیکن) یہ بات صوفی (کی شخصیت) کو اور زیادہ دلکش بنا دیتی ہے۔

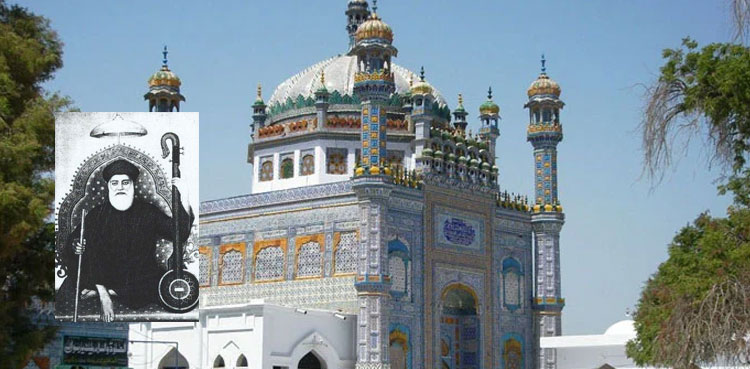

گیارہویں صد ی کے وسط تک شیخ (یا پیر) اور مرید یا استاد شاگرد کا کوئی سسٹم یا باضابطہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو ایک برتر، اعلیٰ زندگی گزارنے میں یقین رکھتے تھے، اپنے آپ یہ طے کر لیتے تھے کہ اس کے حصول کے لیے وہ کیا کریں گے اور وہ ایک دوسرے کو (یعنی مرید پیر کو اور پیر مرید کو) تلاش بھی کر لیتے تھے۔ اس میں بعض اوقات انہیں سیکڑوں میل کا سفر بھی کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ مختلف طریقوں اور تجربوں کا باہمی مقابلہ و موازنہ کر سکیں۔ پھر ان میں سے بہت سے گوشہ نشین ہو جاتے، اپنے مریدوں یا شاگردوں کے ساتھ خانقاہوں یا تکیوں میں رہنے لگتے اور اپنے روحانی ضابطوں کے مطابق عمل کرتے رہتے۔ لیکن بہت سے ایسے ہو جاتے کہ بے اصول زندگی گزارتے، سماجی زندگی کے فرائض اور مقررہ معمول کو تسلیم نہیں کرتے اور ایسے صوفیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ جب عام طور سے تصوف کو زندگی گزارنے اور فکر کا ایک طریقہ بھی تسلیم کیا جانے لگا تھا اور مطالعے کے لیے کتابیں بھی لکھی جانے لگی تھیں، تب بھی وہی بے باک جامع کلمہ، وہی چیلنج، چنوتی دینے والا قول محال جو اوپر پیش کیا گیا، اظہارِ نفس کی علامت بنا رہا۔

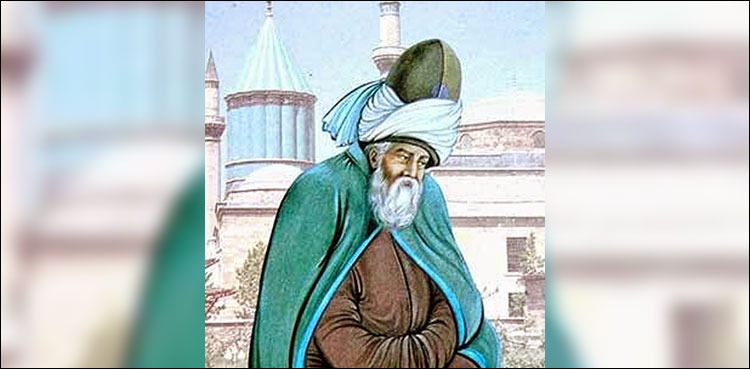

تقریباً گیارہویں صدی سے شاعری بھی صوفی کے لیے ذریعہ اظہار بن گئی۔ راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے، اگر وہ واقعی کٹر ہوں، شاعروں اور شاعری کے بارے میں وہی نظریے ہیں جو افلاطون کے تھے۔ لیکن جلال الدین رومی (وفات ۱۲۷۳ء) بالکل دوسری انتہا پر چلے گئے۔ انہوں نے کہا شاعری پیغمبری کا جزو ہوتی ہے (شاعری جزویست ازپیغمبری)، (اور) کوئی گدھا ہی ہوگا جو یہ کہے کہ شاعری ممنوع ہے۔ مسلم تہذیب میں محبت، محبوب، وصل، مے اور نغمہ، اسلام اور کفر، کعبے اور بت خانے کو علامتیں کہہ کر ان دونوں رویوں میں باہمی مطابقت پیدا کر لی گئی اور اس شاعر کو جو ذرا مؤثر طریقے سے یہ علامتیں استعمال کرے، اسے ایسا صوفی مان لیا گیا جو غایت انبساط (یا سُرور) اور وجد اور فنا فی اللہ کا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ اس طرح نہ صرف تقریبا ًہر بڑے صوفی سے شاعری کے دیوان منسوب کر دیے گئے ہیں بلکہ سارے شاعروں کو صوفیوں کا درجہ بھی دے دیا گیا (اور یہ تسلیم کر لیا گیا کہ) شاعری اگر وہ اچھی شاعری ہے تو کبھی ناپاک ہوہی نہیں سکتی بلکہ وہ تو اخلاقیات، مذہب اور روحانیت بن جاتی ہے۔

تصوف اور شاعری کے اس میل سے تہذیبی اعتبار سے کوئی اور نتیجہ نکلا یا نہیں، اس سے آدمی میں وہ جرأت ضرور پیدا ہو گئی جس نے اسے خدا سے ہم کلام کر دیا (اس کی وجہ سے) خدا کو ایسا حاکم جج سمجھا جانے لگا جو معاف کر دینے کی نظر سے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے پیش کیے ہوئے گنہگار کو یقیناً گلے لگا لیتا ہے۔ خدا کو ایسا دوست اور محبوب سمجھا جانے لگا جو اپنے عاشق کے گلے میں رسی ڈال کر جدھر چاہے لیے پھرتا ہے، خدا کو باوجود تمام حسن اور جمال مجسم سمجھے جانے کے اسے ایسا بھی سمجھا جانے لگا کہ وہ چاروں طرف خفگی کی نگاہ سے دیکھ بھی لیتا ہے ان لوگوں کو بسمل کرنے کے لیے، جو اسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ ایسی ہستی ناظر اور قادر مطلق سمجھا جانے لگا جو اپنے کام سے تھک گیا ہو اور جسے آدمی یہ دعوت دے سکتا ہے کہ اے خدا تو میرے دل میں آرام کر لے۔

ہم حیران ہوکر سوچنے لگتے ہیں کہ خدا نے شاعر کو بنایا یا شاعر (کے نغموں) نے خدا کو۔ ان دونوں میں ہر ایک تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے اور ان میں سے کسی سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اہم بات تو اصل میں روحانی تجربے کی شدت ہے، اس لمحے کا وقوع میں آنا ہے جس میں آدمی کو واقعی یہ محسوس ہوتا ہے جیسے سارے کا سارا وجود اسی میں سما گیا ہے۔

(مضمون تصوف ہندوستان میں از قلم محمد مجیب)