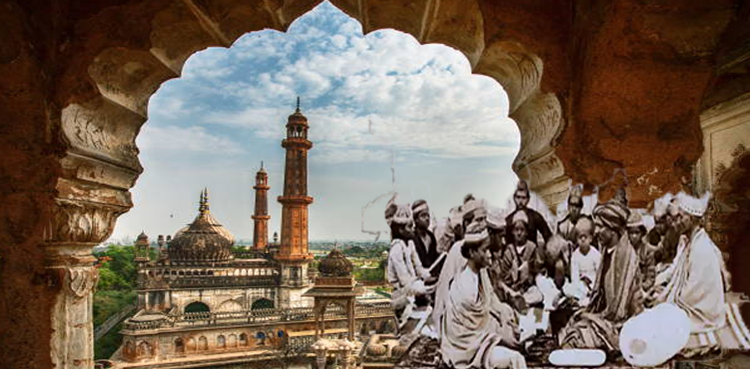

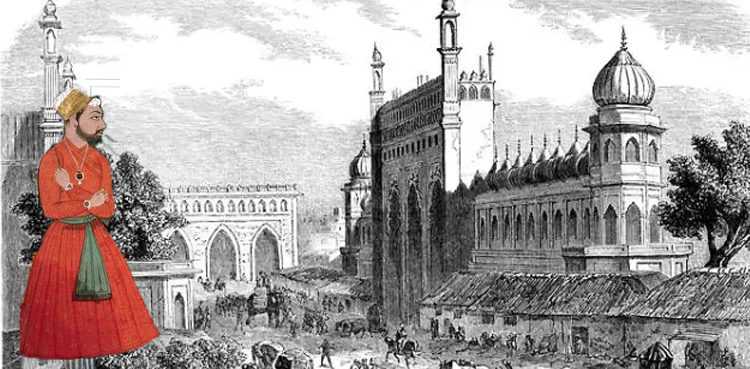

اردو نثر نگاروں میں عبد الحلیم شررؔ بیسوی صدی کا ایک اہم اور قابلِ ذکر نام ہے۔ وہ بلند پایہ ادیب، ناول نگار، ڈرامہ نویس اور بہترین مترجم تھے۔ عبدالحلیم شرر کو لکھنؤ کی سماجی و تہذیبی زندگی کا رمز شناس بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ثبوت ان کی وہ تصانیف ہیں جو لکھنؤ سے متعلق ہیں۔ انھیں منظوم ڈرامہ نگاری کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے۔

عبدالحلیم شرر نے اردو شعر و ادب میں متعدد نئی اور کارآمد ہیئتوں کو یا تو روشناس کروایا یا انھیں اپنی تخلیقات میں اعتبار و امتیاز بخشا۔ اپنے ادبی سفر کے آغاز میں انھوں نے دو ڈرامے ’’میوۂ تلخ‘‘ (1889) اور ’’شہیدِ وفا‘‘(1890) لکھ کر قارئین اور ناقدین کو اپنی جانب متوجہ کرلیا۔ ایسے منظوم ڈرامے اس سے قبل نہیں لکھے گئے تھے۔ شرر نے اپنے ہی ناولوں ’’فتح اندلس‘‘ اور ’’رومتہُ الکبریٰ‘‘ پر بھی دو مختصر منظوم ڈرامے لکھے۔

شرر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بسیار نویس تھے۔ انھوں نے سماجی اور تاریخی ناول، انشائیے، سوانح و تاریخ، سفر نامہ، ڈرامہ اور شاعری کے ساتھ تراجم میں اپنا کمال دکھایا۔ شرر کو ان کے تاریخی ناولوں اور علمی و ادبی موضوعات پر ان کے مضامین کی وجہ سے بہت سراہا گیا۔

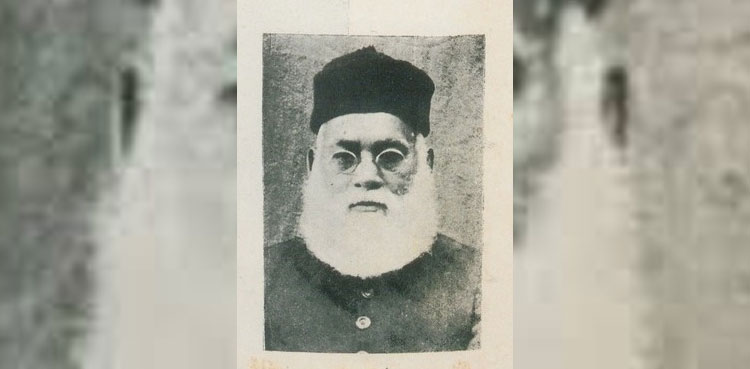

عبدالحلیم شررؔ 1860ء میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تفضّل حسین تھا اور پیشہ کے اعتبار سے وہ حکیم تھے۔ شررؔ لکھنؤ میں پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو انھیں مٹیا برج بھیج دیا گیا جہاں عربی، فارسی اور طب کی تعلیم حاصل کی، لیکن وہاں امرا کی اولادوں سے دوستانہ بڑھا لیا اور بگڑنے لگے تو والد نے انھیں لکھنؤ واپس بھیج دیا اور بعد میں دہلی جاکر انگریزی بھی پڑھی اور 1880ء میں دہلی سے زاہدِ خشک بن کر لوٹے۔ لکھنؤ میں وہ منشی نول کشور کے ’’اودھ اخبار‘‘ کے صحافتی عملہ میں شامل ہو گئے۔ یہاں انھوں نے بے شمار مضامین لکھے۔ چند اور ملازمتیں اور مختلف شہروں میں قیام کے بعد لکھنؤ لوٹے اور اپنا رسالہ ’’دل گداز’’ جاری کیا جس میں ان کا پہلا تاریخی ناول ’’ملک العزیز ورجنا‘‘ قسط وار شائع ہوا۔ اس کے بعد انھوں نے ’’حسن انجلینا‘‘ اور ’’منصور موہنا‘‘ شائع کیے جو بہت مقبول ہوئے۔ تاہم ان کا معرکہ آرا ناول ’’فردوسِ بریں‘‘ تھا۔

’’دل گداز‘‘ میں شررؔ نے پہلی بار آزاد نظم کے نمونے بھی پیش کیے اور اردو داں طبقے کو انگریزی شعر و ادب کے نئے رجحانات سے متعارف کرایا۔ شرر یکم دسمبر 1926ء کو وفات پاگئے تھے۔