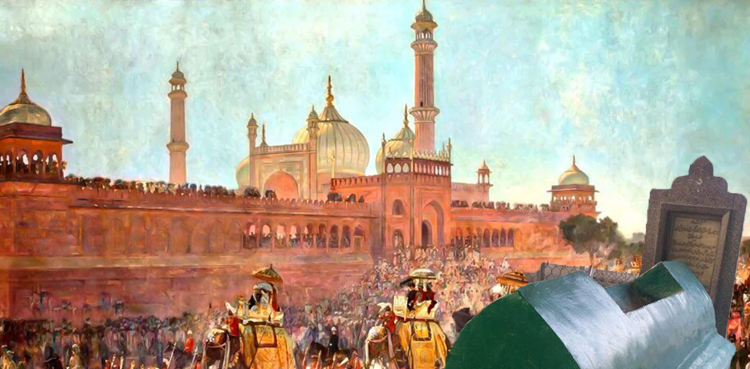

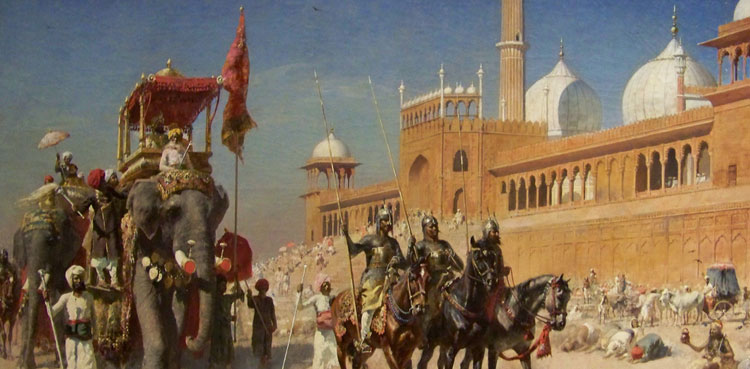

سر زمینِ ہند و پاک میں انگریزوں کی حکمرانی کا سنگِ بنیاد پلاسی کے میدان میں رکھا گیا۔ بعد ازاں قریباً نوے برس میں یہ اجنبی حکومت پورے ملک پر مسلط ہو گئی اور مزید سو برس تک عنان فرمانروائی اسی کے ہاتھ میں رہی۔ اس عہد کا ایک نہایت اہم واقعہ 1857ء کا وہ ہنگامۂ خونین تھا جسے اہلِ وطن ابتدا ہی سے جنگِ آزادی قرار دیتے رہے۔ لیکن خود انگریزوں نے اسے ‘‘غدر‘‘ کا نام دیا۔ یہی نام مدّت تک تاریخ کی درسی کتابوں میں استعمال ہوتا رہا۔

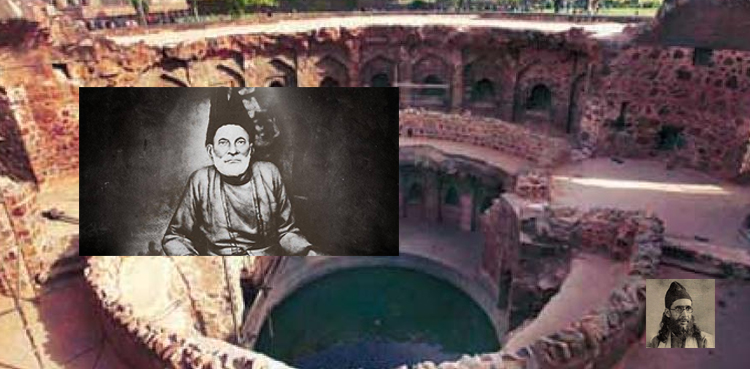

مرزا غالب نے اپنی فارسی اور اردو تصانیف نظم و نثر میں اس واقعے پر جو کچھ لکھا اگر اسے الگ کتاب کی شکل میں مرتب کیا جائے تو یقین ہے کہ ایک ضخیم جلد تیار ہو جائے۔ فارسی نثر کی ایک کتاب جس کا نام ‘‘دستنبو‘‘ ہے صرف اسی واقعہ سے متعلق ہے۔ لیکن میں آج جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ محض مرزا کے مکاتیب سے جستہ جستہ اقتباسات لے کر تیار کیا ہے۔

تمہید کے طور پر عرض کر دینا چاہئے کہ اس ہنگامے کا آغاز 11 / مئی 1857ء کو پیر کے دن ہوا تھا۔ چار مہینے اور چار دن انگریز شہر سے بے دخل رہے۔ 14/ ستمبر 1857ء کو وہ دوبارہ دہلی میں داخل ہوئے۔ 18/ ستمبر کو شہر مکمل طور پر ان کے قبضے میں آ گیا۔ مرزا اس پوری مدت میں ایک دن کے لیے بھی باہر نہ نکلے۔ ان کا مکان بلی ماراں میں تھا جہاں شریک خانی حکیموں کے مکانات تھے۔ اس خاندان کے بعض افراد سرکار پٹیالہ میں ملازم تھے۔ جب انگریزی فوج دوبارہ دہلی میں داخل ہوئی تو اہل شہر گھر بار چھوڑ کر دہلی دروازے ترکمان دروازے اور اجمیری دروازے سے باہر نکل گئے۔ بلی ماراں کے دروازے پر والیٔ پٹیالہ نے شریف خانی خاندان کی حفاظت کے لیے اپنا پہرہ بٹھا دیا تھا۔ اس طرح مرزا کی حفاظت کا بھی بندوبست ہو گیا اور انہیں گھر بار چھوڑ کر باہر نہ نکلنا پڑا۔

مرزا کے مکاتیب میں اس واقعے کے متعلق سب سے پہلی تحریر نومبر 1857 ء کی ہے جب کہ انگریز شہر پر قابض ہو چکے تھے۔ حکیم غلام نجف کو لکھتے ہیں :

‘‘میاں حقیقتِ حال اس سے زیادہ نہیں کہ اب تک جیتا ہوں۔ بھاگ نہیں گیا۔ نکالا نہیں گیا۔ کسی محکمے میں اب تک بلایا نہیں گیا۔ معرض باز پرس میں نہیں آیا۔ آئندہ دیکھئے کیا ہوتا ہے۔‘‘

پھر 9/ جنوری 1857ء کو تحریر فرماتے ہیں :

‘‘جو دم ہے غنیمت ہے۔ اس وقت تک مع عیال و اطفال جیتا ہوں۔ بعد گھڑی بھر کے کیا ہو کچھ معلوم نہیں۔ قلم ہاتھ میں لئے بہت کچھ لکھنے کو جی چاہتا ہے۔ مگر لکھ نہیں سکتا۔ اگر مل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہہ لیں گے ورنہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ‘‘

یہ اگرچہ چند فقرے ہیں جن میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ لیکن لفظ لفظ بتا رہا ہے کہ اس وقت حالات کتنے نازک تھے اور بے یقینی کس پیمانہ پر پہنچی ہوئی تھی۔

یہ ہنگامہ درحقیقت ایک خوفناک زلزلہ تھا جس نے سب کچھ تہہ و بالا کر ڈالا۔ جس ماحول میں مرزا نے اپنی زندگی کے ساٹھ برس گزارے تھے اس کی بساط لپیٹی جاچکی تھی اور اس کی جگہ بالکل نیا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ مرزا کے دل پر اس وسیع اور ہمہ گیر انقلاب کا اتنا گہرا اثر تھا کہ وہ 1857ء کے پیشتر کے دور اور بعد دور کو دو الگ الگ عالم سمجھنے لگے تھے۔ یا کہنا چاہئے کہ ہندوؤں کے طریق تعبیر کے مطابق ان کے نزدیک ایک جنم ختم ہو گیا تھا، اور دوسرا جنم وجود میں آ گیا تھا۔ اپنے عزیز ہندو شاگرد ہر گوپال تفتہ کو تحریر فرماتے ہیں:

‘‘صاحب۔ تم جانتے ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا واقعہ ہوا۔ وہ ایک جنم تھا جس میں ہم تم باہم دوست تھے، اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت در پیش آئے۔ شعر کہے۔ دیوان لکھے اس زمانے میں ایک بزرگ تھے اور ہمارے تمہارے دلی دوست تھے۔ منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر ان کا تخلص۔ نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ اشخاص۔ نہ وہ معاملات نہ وہ اختلاط نہ و انبساط۔ بعد چند مدّت کے پھر دوسرا جنم ہم کو ملا۔ اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ مثل پہلے جنم کے ہے۔ یعنی ایک خط میں نے منشی صاحب کو بھیجا۔ اس کا جواب آیا۔ ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم بہ منشی ہر گوپال و متخلص بہ تفتہ ہو، آیا اور میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کا نام دلّی اور اس محلّے کا نام بلی ماراں کا محلّہ۔ لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں سے نہیں پایا جاتا۔‘‘

میں عرض کر چکا ہوں کہ انگریزی فوج کے داخلے کے ساتھ ہی اہل شہر باہر نکل گئے تھے۔ اور پورا شہر بے چراغ ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے اس کے بعد عام دار و گیر کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مرزا فرماتے ہیں: ‘‘مبالغہ نہ جاننا امیر غریب سب نکل گئے جو رہ گئے وہ نکالے گئے۔ جاگیردار پنشن دار، دولت مند، اہلِ حرفہ کوئی بھی نہیں۔ مفصل لکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ملازمانِ قلعہ پر شدت ہے۔ باز پرس اور دار و لیر میں مبتلا ہیں۔‘‘

‘‘اپنے مکان میں بیٹھا ہوں۔ دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سوار ہونا اور کہیں جانا تو بڑی بات ہے۔ رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے۔ شہر میں ہے کون جو آوے ؟ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں۔ مجرم سیاست پائے جاتے ہیں۔ جرنیلی بندوبست (یعنی مارشل لا) یاز دہم مئی سے آج تک یعنی پنجشنبہ پنجم دسمبر 1857ء تک بدستور ہے۔ کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم۔ ‘‘

مرزا کے ایک شاگرد، منشی شیو نارائن آرامؔ نے آگرے سے ایک اخبار نکالا تھا۔ مرزا سے استدعا کی کہ اس کے لیے خریدار بہم پہنچائیے۔ جواب میں فرماتے ہیں:

‘‘یہاں آدمی کہاں ہیں کہ اخبار کے خریدار ہوں۔ مہاجن لوگ جو یہاں بستے ہیں وہ یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ گیہوں کہاں سستے ہیں۔ بہت سخی ہو گئے تو جنس پوری دے دیں گے۔ کاغذ (یعنی اخبار) روپیہ مہینے کا کیوں مول لیں گے۔ ‘‘

میر مہدی مجروح نے اسی زمانے میں ایک غزل بھیجی اس کے مقطع کا آخری مصرع یہ تھا:

‘‘میاں یہ اہلِ دہلی کی زبان ہے ‘‘

اس مصرع نے مرزا کے سازِ درد کا ہر تار ہلا دیا۔ فرماتے ہیں:

‘‘اے میر مہدی۔ تجھے شرم نہیں آتی ‘‘میاں یہ اہلِ دہلی کی زبان ہے۔ ‘‘

‘‘اے، اب اہل دہلی ہند ہیں یا اہلِ حرفہ ہیں۔ خاکی ہیں یا پنجابی ہیں یا گورے ہیں ان میں سے تو کسی کی تعریف کرتا ہے۔ ۔ ۔ اے بندۂ خدا اردو بازار نہ رہا۔ اردو کہاں ؟ دلّی کہاں واللہ اب شہر نہیں ہے، کیمپ ہے۔ چھاؤنی ہے نہ قلعہ نہ شہر نہ بازار نہ نہر۔ ‘‘

نواب علاؤ الدین خان کو لکھتے ہیں :

‘‘میری جان۔ یہ وہ دلّی نہیں جس میں تم پیدا ہوئے۔ ایک کیمپ ہے۔ مسلمان اہلِ حرفہ یا حکام کے شاگرد پیشہ، باقی سراسر ہنود۔ ‘‘

جنگِ آزادی میں اگرچہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے یکساں حصہ لیا تھا لیکن انگریزوں کی نظروں میں اصل مجرم صرف مسلمان تھے۔ چنانچہ وہی زیادہ تر دار و گیر کے ہدف بنے۔ انہیں کو بالعموم پھانسیاں ملیں۔ انہیں کی جائیدادیں ضبط ہوئیں۔ شہر سے باہر نکلنے میں بھی ہندو اور مسلمان برابر تھے۔ لیکن ہندوؤں کو بہت جلد گھروں میں آباد ہونے کی اجازت مل گئی۔ مسلمان بدستور باہر پڑے رہے۔ یا جن کو کسی دوسرے شہر میں ٹھکانا نظر آیا، وہاں چلے گئے۔ مرزا لکھتے ہیں :

‘‘واللہ ڈھونڈھے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔ کیا امیر، کیا غریب کیا اہل حرفہ، اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں۔ ہندو البتہ کچھ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔

ایک اور خط میں لکھتے ہیں۔

‘‘ابھی دیکھا چاہئے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔ ‘‘

مدت تک مسلمانوں کو شہر میں آباد ہونے کا حکم نہ ملا۔ تو ان میں سے بعض نے شہر کے باہر ہی جگہ جگہ عارضی مکان بنانے شروع کر دیے۔ اس پر حکم ہوا کہ سب مکان ڈھا دیے جائیں اور اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ کوئی مکان نہ بنائے۔ مرزا لکھتے ہیں :

‘‘کل سے یہ حکم نکلا ہے کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان وکان کیوں بناتے ہیں۔ جو مکان بن چکے ہیں انہیں گروا دو۔ آئندہ کو ممانعت کا حکم سنا دو۔ آج تک یہ صورت ہے دیکھیے۔ شہر کے بسنے کی کون سی مہورت ہے۔ جو رہتے ہیں وہ بھی خارج کئے جاتے ہیں یا جو باہر پڑے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں۔ الملک للہ والحکم للہ۔ ‘‘

مرزا نے ایک عجیب عبرت افزا واقعہ لکھا ہے۔ جن مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی تھیں ان میں ایک حافظ محمد بخش تھے جن کا عرف ‘‘مموں‘‘ تھا۔ بعد میں وہ بے قصور ثابت ہوئے اور جائیداد کی بحالی کا حکم مل گیا۔ انہوں نے کچہری میں درخواست دی کہ میری جائیداد پر قبضہ دلایا جائے۔ انگریز حاکم نے نام پوچھا۔ عرض کیا محمد بخش۔ چونکہ درخواست میں عرف بھی درج تھا اس لیے حاکم نے پوچھا ‘‘مموں ‘‘ کون ہے؟ عرض کیا کہ نام میرا محمد بخش ہے۔ لوگ مجھے ‘‘مموں، مموں ‘‘ کہہ کر پکارتے ہیں۔ صاحب نے سن کر فرمایا:

‘‘یہ کچھ بات نہیں۔ حافظ محمد بخش بھی تم۔ حافظ مموں بھی تم۔ سارا جہاں بھی تم جو دنیا میں ہے وہ بھی تم۔ ہم مکان کس کو دیں ؟ مسل داخل دفتر ہوئی۔ میاں اپنے گھر چلے آئے۔‘‘