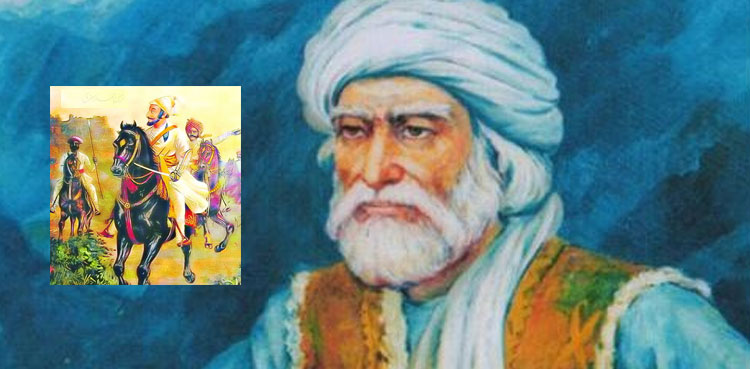

اقبال کے مجموعۂ کلام ’’بالِ جبریل‘‘ میں ایک مختصر نظم شامل ہے۔ ’’خوشحال خاں کی وصیت‘‘ کے عنوان سے شامل ہے اور موضوعِ سخن ہیں، خوشحال خان خٹک۔ اس نظم میں اقبال نے خوشحال خاں خٹک کو جاں باز کہہ کر آزادی کے لیے ان کی جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

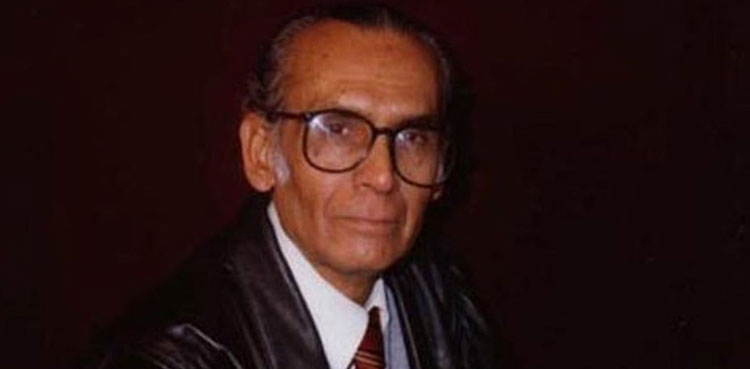

خوشحال خان خٹک کو صاحبُ السّیف و القلم کہا جاتا ہے۔ انھوں نے نہ صرف پشتو زبان کو اپنی شاعری سے مالا مال کیا بلکہ وہ ایک ایسے حریت پسند تھے جنھوں نے زندگی پر اپنی آزادی کو مقدّم رکھا۔ خوشحال خان خٹک کو دنیا سے رخصت ہوئے پانچ صدیاں بیت چکی ہیں۔ 1689ء میں آج ہی کے دن انھوں نے اجل کی پکار پر لبیک کہا تھا۔

کہتے ہیں وہ خطّاط بھی تھے۔ سُر اور ساز سے لگاؤ رکھتے تھے، لیکن تلوار کے دستے پر بھی گرفت خوب مضبوط تھی۔

بعض نقّادوں کا خیال ہے کہ خودی، شاہین اور مردِ مومن کا تصوّ جو علاّمہ اقبال کی شاعری میں تواتر سے ملتا ہے، اسی سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار خوشحال خان خٹک نے بھی اپنے کلام میں کیا ہے۔ وہ اقبال ہی کی طرح انسان کی عظمت اور کائنات میں اس کے مقام کے قائل تھے اور اسے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنے اور سخت کوشی کا سبق دیتے رہے۔ اقبال کی شاعری کی طرح باز یا شاہین کو انھوں نے بھی اپنی شاعری میں اعلیٰ صفات اور شوکت کا حامل پرندہ قرار دیا ہے۔ حریت اور آزادی کا پیغام بھی خوشحال خان خٹک کے کلام کا نمایاں وصف ہے۔

مغربی محققین نے خوشحال خاں کو ’’پشتو کا سپاہی شاعر‘‘ کہا ہے۔ وہ مغلوں کی فوج میں منصب دار تھے۔ شاہ جہاں کے دور میں انھوں نے مغلوں کی طرف سے کئی لڑائیوں میں بھی حصّہ لیا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اورنگ زیب عالم گیر کے زمانے میں حاسد سرداروں کی وجہ سے وہ بادشاہ کی نظروں سے اتر گئے تھے۔ بعد میں انھیں پشاور طلب کرکے گرفتار کر لیا گیا اور پھر دہلی میں قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران وہ شاعری بھی کرتے رہے اور پھر ان کی رہائی عمل میں آئی، جس کے کچھ عرصے بعد تک انھوں نے مغلوں کا ساتھ دیا اور بعد میں باغی ہوگئے اور طویل عرصے تک شاہی افواج کے خلاف لڑتے رہے۔

انھوں نے پشتون قبائل کو مغلوں کے خلاف متحد کیا اور ان میں جذبۂ حریت ابھارا۔مشہور ہے کہ خوشحال خاں نے وصیت کی تھی کہ موت کے بعد مجھے ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں مغل شہسواروں کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی خاک بھی نہ پہنچ سکے۔

پشتو زبان کے اس شاعر نے 1613ء میں پشاور کے نزدیک ایک گاؤں اکوڑہ میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ بعد میں یوسف زئی قبیلے کے سردار بنے۔ مغل دور میں شاہ جہاں نے ان کا حقِ سرداری قبول کیا تھا، مگر بعد میں اورنگ زیب بادشاہ بنا تو خوشحال خان خٹک نے ایک موقع پر اس کے خلاف علمِ حرّیت بلند کیا اور گرفتاری کے بعد وفاداری کے وعدے پر رہا کیے گئے، جس کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔

مغلوں کے اس باغی کو زیر کرنے کے لیے مغل افواج نے جب بھی حملہ کیا، انھیں جھڑپوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی نے اورنگ زیب کو سخت مشتعل کر دیا اور ایک وقت آیا جب وہ خود اس سردار اور اس کا ساتھ دینے والے قبائلیوں کی سرکوبی کے لیے آیا اور خوشحال خان خٹک کو شکست دی۔

خوش حال خان خٹک نے تقریباً چالیس ہزار اشعار یادگار چھوڑے ہیں جن میں تغزّل سے بڑھ کر واقعاتی رنگ غالب ہے۔ بیش تَر کلام رجزیہ ہیں۔ ان کے اشعار میں جوش و ولولہ، آزادی کا موضوع اور مغلوں کی مخالفت پڑھنے کو ملتی ہے۔ خوشحال خان خٹک پر علم و ادب سے وابستہ شخصیات نے بہت کچھ لکھا اور ان کی شاعری اور فکر و نظریہ پر تحقیق کے بعد کئی کتب منظرِ عام پر آچکی ہیں۔ پشتو کے اس مشہور شاعر کا مدفن اکوڑہ خٹک میں ہے۔

تلوار جب تیز ہو جاتی ہے تو وار کے لیے

زلفیں جب پیچ دار ہوتی ہیں تو اپنے عاشق کے لیے (اردو ترجمہ)

یہ سردار خوشحال خان خٹک کی غزل کا ایک شعر ہے جو انھیں بیک وقت ایک جنگجو اور حُسن پرست ظاہر کرتا ہے۔