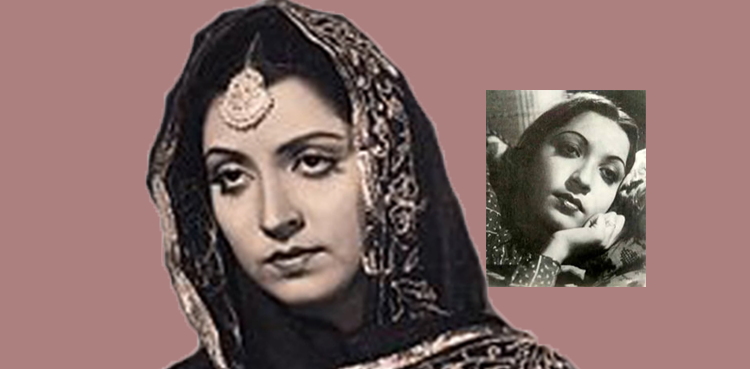

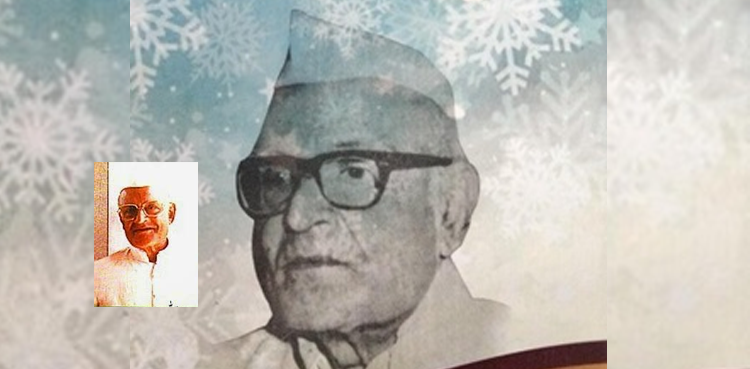

فاطمہ ثریا بجیا کا نام لبوں پر آتا ہے تو ہماری اقدار، تہذیبی روایات کے ساتھ وہ یادیں تازہ ہوجاتی ہیں جس میں ایک نسل کی تربیت ہوئی اور آج وہ سب ہمارے لیے ایک ماضی بن چکا ہے۔ بجیا کو پاکستان کے ہر گھر میں جو عزّت و احترام اور پیار ملا، وہ شاذ ہی کسی کا مقدر بنتا ہے۔

بجیا سب کی نظر میں نہایت محترم اور سب کے لیے شفیق ہستی تھیں۔ فاطمہ ثریا کے نام سے بجیا کی عرفیت ایسی جڑی کہ چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی انھیں بجیا ہی پکارنے لگے۔ وہ برصغیر کی مسلم تہذیب کا نمونہ تھیں۔ مصنؑفہ اور ڈرامہ نویس کی حیثیت سے شہرت پانے والی بجیا ایک تعلیم یافتہ اور علمی و ادبی گھرانے کی فرد تھیں اور اس خاندان کا ہر فرد علم و فنون اور ادب میں کسی نہ کسی حیثیت میں ممتاز ہوا۔ فاطمہ ثریا بجیا بطور ڈرامہ نگار، ناول نگار اور ادیبہ بے حد مقبول ہوئیں۔

آج فاطمہ ثریا بجیا کی برسی ہے۔ 10 فروری 2016ء کو بجیا اس دارِ فانی سے ہمیشہ کے لے رخصت ہوگئی تھیں۔ ابتدائی زندگی کے اوراق الٹیں تو معلوم ہوگا کہ فاطمہ ثریا بجیا نے یکم ستمبر 1930ء کو ہندوستان کی مرفہ الحال ریاست حیدر آباد کے ضلع کرناٹک میں آنکھ کھولی۔ 1947ء میں قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان کراچی آگیا۔ فاطمہ ثریا بجیا نے کبھی اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کی مگر اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اہلِ قلم شخصیات میں اپنا شمار کروایا۔ بجیا اپنے والدین کی بڑی بیٹی تھیں۔ والد اور دادا کی وفات کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بجیا کے کندھوں پر آگئی۔ انھوں نے تمام بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھا اور تعلیم و تربیت کا دور مکمل ہوا تو وہ سب اپنے اپنے شعبوں میں آگے بڑھے اور خاص طور فن و ادب کی دنیا میں جداگانہ حیثیت حاصل کی۔ ان میں ایک نام انور مقصود کا ہے، ان کی ایک بہن زہرہ نگاہ معروف شاعر ہیں، زبیدہ طارق کو لوگوں نے زبیدہ آپا کے نام سے کوکنگ ایکسپرٹ کے طور پر پہچانا۔ بجیا نے قلم اور ڈرامائی تشکیل کی بدولت خوب نام پایا اور اپنی فکر اور نئی نسل کی تربیت کے لیے اپنے مشفقانہ اور پیار بھرے انداز کے لیے مشہور ہوئیں۔ بجیا کے ناولوں کی تعداد آٹھ بتائی جاتی ہے اور ایک ہی ناول کی اشاعت ممکن ہوسکی۔ بجیا نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کئی سیریل لکھے اور ان کے مقبول ڈراموں میں عروسہ، شمع، انا، زینت، بابر، افشاں، گھر ایک نگر اور آرزو شامل ہیں۔ بجیا نے اپنے ڈراموں میں کردار نگاری، مکالمہ نگاری اور جزئیات نگاری پر خاصی توجہ دی۔ ان کے ڈراموں میں نئے خیالات، نئے اسالیب اور خونی رشتوں کے درمیان تعلق اور رویوں کو انتہائی خوب صورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور یہی اثر آفرینی ناظرین کو بجیا کے ڈراموں کے سحر میں مبتلا کر دیتی تھی۔ بجیا نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کو مشترکہ خاندانی نظام کی افادیت، رشتوں ناتوں کی بہار، پیار و محبت اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی اہمیت اور اس کے فوائد سے یوں آشنا کیا کہ ان کے تحریر کردہ ڈراموں کو کردار سازی اور تربیت کے حوالے سے اہمیت حاصل ہوئی۔

فاطمہ ثریا بجیا 1960ء میں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہوئیں جب ان کی کراچی جانے والی فلائٹ تاخیر کا شکار ہوئی، اور اتفاقیہ طور پر بجیا نے پی ٹی وی اسلام آباد اسٹیشن کا دورہ کیا جہاں ہدایت کار آغا ناصر نے انھیں ملازمت کی پیشکش کی۔ 1966ء میں بجیا نے آغا ناصر کے ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا لیکن پھر ڈرامہ نگاری کی طرف آگئیں۔ بجیا کا طویل دورانیے کا پہلا ڈرامہ مہمان تھا۔

حکومت پاکستان نے 1997ء میں ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغۂ حسنِ کارکردگی اور 2012ء میں ’’ہلالِ امتیاز‘‘ سے نوازا تھا۔ بجیا نے کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات اپنے نام کیے جن میں جاپان کا شاہی ایوارڈ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی اداروں اور تنظیموں کی جانب سے بھی بجیا کو اعزازات دیے گئے۔ 2012ء میں بجیا کی ایک سوانحِ عمری ’’برصغیر کی عظیم ڈرامہ نویس فاطمہ ثریا بجیا کی کہانی‘‘ کے عنوان سے شایع ہوئی تھی۔

آج بجیا کو ہم سے بچھڑے نو سال بیت چکے ہیں لیکن ان کی یاد اب بھی دل میں تازہ ہے۔