ہندوستان کے مسلمان ابوالکلام آزاد کو ’امامُ الہند‘ کہتے تھے۔ وہ برطانوی دور میں ہندوستان کی سیاست میں نام وَر ہوئے اور صرف ایک سیاست داں ہی نہیں بلکہ صاحبِ طرز ادیب، جیّد صحافی اور ایک مصلح اور مدرس کی حیثیت سے بھی پہچانے گئے۔

مولانا کو ہندوستان کی نادرِ روزگار شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ انھوں نے جہاں علمی و تحقیقی مقالات، انشائیہ نگاری کے ساتھ شاعری کی، وہیں قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ انھوں نے مسلمانانِ ہند کی سیاسی، سماجی اور دینی تربیت اور راہ نمائی کرتے رہے۔

آزاد سنہ 1888 میں مکّہ مکرّمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام غلام محی الدّین تھا۔ ان کی مادری زبان عربی تھی اور والد مولانا خیر الدّین ایک مذہبی عالم تھے۔ انھوں نے اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مصر کی مشہور درس گاہ جامعہ ازہر سے مشرقی علوم کی تکمیل کی۔ غور و فکر کے عادی اور علم و تحقیق کے رسیا ابوالکلام چودہ برس کے تھے جب ان کی تحریریں اخبارات اور رسالوں میں شائع ہونا شروع ہو گئیں اور 1912 میں جب وہ پچیس سال کے تھے، ایک سیاسی رسالے ’الہلال‘ کے ایڈیٹر بن گئے۔ سنہ 1920 کے لگ بھگ انھوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا اور 33 سال کی عمر میں تحریکِ خلافت، تحریکِ ترک موالات اور عدم تعاون کے روح رواں بن گئے۔

مسلمانوں میں ان کا درجہ اتنا بڑھا کہ انھیں ’امام الہند‘ کہا جانے لگا۔ سیاسی میدان میں ان کی لیاقت اور فہم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 1923 میں 35 برس کے تھے جب انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب کر لیے گئے۔ دوسری بار صدر منتخب ہوئے اور 1946 تک یہ عہدہ ان کے پاس رہا۔ آزاد نے متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور ساتھ ہی علمی و ادبی کاموں میں مشغول رہے۔

وہ متحدہ ہندوستان کے ان مسلمان اکابرین میں سے تھے جو تقسیم کے بڑے مخالف رہے اور ان کی کوشش تھی کہ ہندو مسلم اتحاد برقرار رکھتے ہوئے متحدہ قومیت، ملی جلی تہذیب کو فروغ دیا جائے۔

مولانا عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے تو کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا اور یہیں ان کی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ یہیں سے ’الہلال‘ جیسا ہفتہ وار اخبار نکالا جو پہلا با تصویر سیاسی اخبار تھا۔ اس اخبار میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے جس پر اسے بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مولانا نے ’البلاغ‘ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا اور اس کے ذریعے انگریزوں کی مخالفت جاری رکھی۔ مولانا آزاد نے اپنے اخبارات اور تحریروں کے ذریعے قومی، وطنی جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ’پیغام‘ اور’لسانُ الصّدق‘جیسے اخبارات و رسائل بھی شائع کیے اور مختلف اخبارات سے بھی ان کی وابستگی رہی جن میں ’وکیل‘ اور ’امرتسر‘ قابلِ ذکر ہیں۔

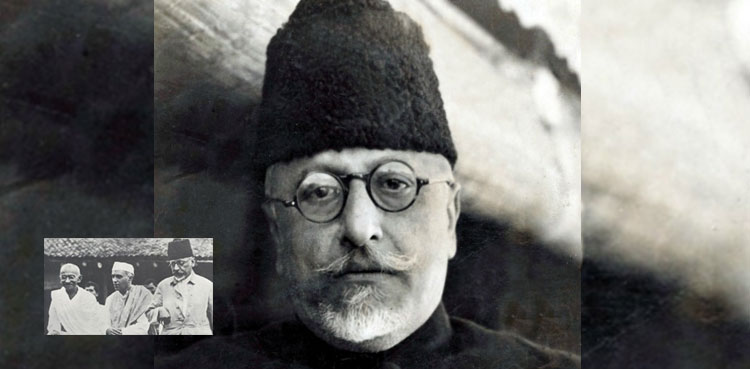

اس عرصے میں وہ سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے’تحریکِ عدم تعاون‘ ’ہندوستان چھوڑ دو‘ جیسی تحریکوں میں بھی حصہ لیا۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خاں اور علی برادران کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم رہے۔ گاندھی جی کے فلسفۂ عدم تشدد سے وہ بہت متاثر تھے اور ان کی قیادت پر اعتماد کرتے تھے۔

اس زمانے میں جب قائدِ اعظم اپنے رفقا کے ساتھ حصول پاکستان کے جدوجہد میں مصروف تھے، مولانا آزاد بھی ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے میدانِ عمل میں تھے اور ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑرہے تھے۔ تاہم وہ تقسیم کی مخالفت کرتے تھے۔ اگرچہ وہ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے مگر مسلمانوں کی بہتری اور بہبود ہمیشہ ان کا نصب العین رہی تھی۔

22 فروری 1958 کو مولانا آزاد وفات پاگئے تھے۔ انھیں آزادی کے بعد مولانا بھارت میں وزیرِ تعلیم بنایا گیا۔ اس حیثیت میں انھوں نے کئی اہم کارنامے انجام دیے اور شعبۂ تعلیم کے لیے قابلِ ذکر اقدامات کیے۔

ملاّ واحد مولانا کی متاثر کن شخصیت اور ان کے خوش خصائل ہونے سے متعلق ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

مولانا ابوالکلام آزاد اور نواب بہادر یار جنگ سے بھی ’نظامُ المشائخ‘ کے ابتدائی زمانے میں نواب بدھن کے کمرے میں ہی ملاقات ہوگئی تھی۔ یہ دونوں میرے ہم عمر تھے۔

مولانا ابو الکلام سے میں ایک دفعہ پہلے بھی مل چکا تھا۔ خواجہ حسن نظامی کے ساتھ کان پور کے اسٹیشن پر اور حافظ محمد حلیم، تاجر چرم کان پور کی کوٹھی میں اور پھر 1947 تک ملتا رہا۔

وہ میرے ہاں بیسیوں مرتبہ تشریف لائے اور آخر میں تو مسٹر آصف علی کا گھر ان کا گھر بن گیا تھا۔ نواب بہادر یار جنگ سے جہاں تک یاد پڑتا ہے، دوبارہ ملنا نہیں ہوا۔ البتہ ان کی دین داری اور ان کے اخلاص کی تعریفیں ہر شخص سے سنتا رہا۔

مولانا ابو الکلام کو تو اﷲ تعالیٰ نے لکھنے کا بھی کمال دیا تھا اور بولنے کا بھی۔ نواب بہادر یار جنگ کی تحریر کیسی تھی، اس کا علم نہیں ہے۔ تقریر میں وہ مولانا ابو الکلام کے مقابلے کے بتائے جاتے تھے۔ گویا اردو زبان کے مقرروں میں صف اوّل کے مقرر تھے۔

مولانا ابو الکلام کو انڈین نیشنل کانگریس میں جو مقام حاصل تھا، وہی مقام آل انڈیا مسلم لیگ میں نواب بہادر یار جنگ کا تھا۔

مولانا ابو الکلام اور نواب بہادر یار جنگ کی بات چیت بھی غیرمعمولی پرکشش ہوتی تھی۔ مولانا ابو الکلام اپنی مشہور ’’انا‘‘ کے باوجود مخاطب کو متاثر کرلیتے تھے اور نواب بہادر یار جنگ کی زبان کا جادو بھی مجھے یاد ہے۔ 1911ء میں نواب صاحب نواب بہادر خان تھے۔ ’نواب بہادر یار جنگ‘ کا خطاب بعد میں ملا تھا۔

مولانا ابو الکلام کی ’’انا‘‘ مغروروں اور متکبّروں کی سی ’’انا‘‘ نہیں تھی۔ وہ بس اﷲ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے۔ تو یہ تو قابلِ ستائش ’’انا‘‘ ہے۔ یا اپنے علم و فضل اور اپنی ذہانت و طباعی کا انھیں احساس تھا، تو اس میں بھی کیا برائی ہے۔ تھے ہی مولانا واقعی جینیس۔

مغرور اور متکبّر وہ قطعی نہیں تھے۔ میں نے ان کی حالت میں کبھی فرق نہیں پایا۔ مولانا ابو الکلام جیسے 1910 میں تھے 1947 تک مجھے تو ویسے ہی نظر آئے۔ اقتدار نے ان کے دماغ اور زبان پر کوئی خراب اثر نہیں کیا تھا۔ وہ گاندھی اور جواہر لال کو خاطر میں نہیں لاتے تھے لیکن ہم معمولی ملنے والوں پر دھونس نہیں جماتے تھے۔