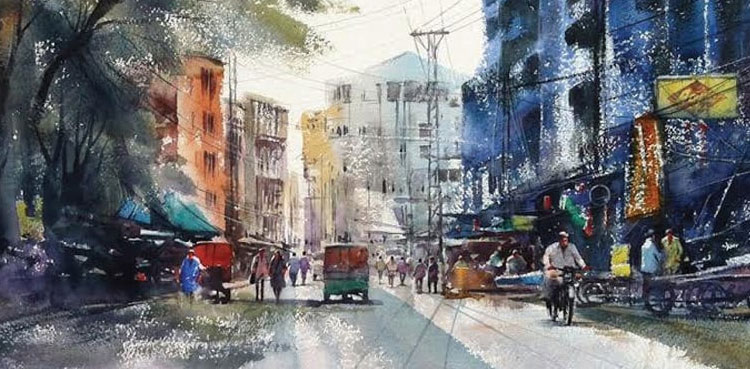

وہ سلیم احمد کا زمانہ تھا۔ کراچی میں ادب اور شعر لکھنے والوں کے لیے سب رستے جہانگیر کوارٹرز کو جاتے تھے۔

ہم نے اپنی زندگی کی دوسری یا تیسری نظم لکھی تھی اور دوستوں کو سنائی تھی۔ دوستوں نے دانش مندی سے سَر ہلائے تھے اور کہا تھا کہ اسد محمد خاں اب وقت آگیا ہے، تمہیں جہانگیر کوارٹرز لے جا کر سلیم احمد سے ملوا دیا جائے۔

سید سلیم احمد ان سب کے لیے Oracle کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہیں دوست اور بھائی تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اُس وقت تک اُن کے لیے کوئی مناسب لفظ کُوائین نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس لیے سلیم احمد کی اتھاہ محبت سے اشارہ پا کر سب انہیں سلیم بھائی کہنے لگے۔ پھر آپا مرحومہ نے اپنی شفقتوں کا سایہ پھیلا کر اس رشتے کو وہ تصدیق عطا کردی جسے بخشنے پر صرف مائیں قادر ہوتی ہیں۔

مگر وہ بھائی اور دوست سے آگے کے کسی منصب پر فائز تھے۔ ڈیلفی کے سروشِ غیبی کی طرح وہ جہانگیر کوارٹرز کے Oracle تھے۔

اب خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آریکل کے قریب ترین کوئی لفظ استعمال کیا تھا تو سعید الکریم نگار صہبائی نے استعمال کیا تھا۔ وہ سلیم احمد کو ’استاد‘ کہتے تھے۔ ہر چند کہ یہ غریب لفظ تھا اور از کارِ رفتہ تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ نامکمل تھا۔ سلیم احمد کے سوا کسی نے اس لفظ کو منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ مگر اب خیال ہوتا ہے کہ عامیانہ اور از کارِ رفتہ اور غریب اور نامکمل سہی مگر ایک یہی لفظ تھا جو سلیم احمد کی زندگی میں اُن کے لیے تقریباً درست استعمال کیا گیا۔

سلیم احمد اپنے ہم عصروں اور چھوٹوں اور بعض حالتوں میں اپنے بڑوں کے بھی گرو اور ہادی تھے۔ اور وہ دارُالاستخارہ تھے جہاں سے روشنی اور مشورے اور پیش گوئیاں طلب کی جاتی تھیں۔ کچھ بھی کہنے اور لکھنے کے بعد انہیں سنا کر یا پڑھوا کر اُن کے چہرے کی طرف دیکھا جاتا تھا۔

سلیم احمد نے ایک عجب چکر چلا رکھا تھا۔ انہوں نے بہت سے ذہین و فطین اور خطرناک آدمیوں کو Talent Hunting کے لیے شہر میں چھوڑ رکھا تھا۔ یہ اُن کے Talent Scouts تھے جو باہر کے اندھیرے پر کڑی نظر رکھتے تھے اور جیسے ہی کوئی جگنو اپنی دُم چمکاتا ہوا نظر آتا تھا یہ پکڑ کر اُسے اپنی ٹوپی میں چھپا لیتے تھے اور گرو کے حوالے کر دیتے تھے۔

جی ہاں، ہم نے زندگی کی دوسری یا تیسری نظم لکھی تھی اور اطہر نفیس اور ساقی فاروقی کو سنائی تھی۔ انہوں نے دانش مندی میں سر ہلائے تھے اور کہا تھا اب وقت آگیا ہے کہ تمہیں سلیم احمد سے ملوا دیا جائے۔ چنانچہ شام کے وقت یہ دونوں ہمیں جہانگیر کوارٹرز لے گئے اور سلیم احمد کو ہمارا نام بتا دیا۔ انہوں نے ہمارے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بڑے پیار اور نرمی اور بے زاری سے اپنی آنکھیں نیم وا کر کے ہمارے ’جوہرِ قابل‘ پر نظر ڈالی۔ ہماری تینوں نظمیں سن لیں اور داد دی۔ پھر انہوں نے اطہر یا ساقی کو گمبھیرتا سے گھورتے ہوئے کوئی سگنل دیا۔ اطہر یا ساقی نے، اب یاد نہیں کہ دونوں میں سے کس نے سگنل ریسیو کیا اور جواب میں کوئی سگنل دیا، پھر یہ دونوں سلیم احمد کے دائیں بائیں جا بیٹھے اور زور و شور سے کسی ایسے کی غیبت شروع کر دی جسے ہم اُس وقت نہیں جانتے تھے۔

ہم رات کے گیارہ بجے تک سلیم بھائی کے گھر بیٹھے رہے۔ مگر اُس دن ہماری تینوں ’لازوال‘ نظموں پر یا کائنات میں ہماری موجودگی سے جو خوب صورت اضافہ ہوا ہے اُس پر جہانگیر روڈ کے اُس مکان میں اور کوئی بات نہ ہوئی۔

ہمارا پہلا تاثر مایوسی کا تھا جس کا اظہار ہم نے دوسرے دن اطہر اور ساقی سے کر دیا۔

ہمیں اعتراض تھا کہ سلیم احمد ہماری تینوں نظمیں سن کر یوریکا یوریکا کہتے ہوئے گھر سے باہر کیوں نہ نکل پڑے۔ وہ نسبتاً خاموش کیوں رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہماری اس شاعرانہ حیثیت کو (جس کا قیام پچھلے ڈھائی تین مہینوں کے دوران عمل میں آچکا ہے) تسلیم نہیں کرتے۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ سلیم احمد ہماری اُن بے مثال نظموں کو اردو شاعری میں کیا مقام دیتے ہیں اور اگر کوئی مقام نہیں دیتے تو اطہر اور ساقی سے ہمارا سوال تھا کہ تم لوگ آخر ہمیں ایسی جگہ لے کیوں گئے؟

اطہر نفیس کو پانی پیتے ہوئے اُچُھّو ہوگیا۔ ساقی فاروقی ہنستے ہنستے کرسی سے گر گیا پھر اُس نے دری پر لوٹیں لگانی شروع کر دیں۔ آخر وہ اٹھا، بہ مشکل کرسی پر بیٹھا اور جیسا کہ اس خبیث کی عادت ہے مالوے بندیل کھنڈ کے ایک شہر میں پیدا ہونے والے پٹھانوں کے بارے میں غیر پارلیمانی بلکہ Un printable الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان کی اجتماعی عقل و فہم سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگا۔

اس بات کو سال ہا سال گزر چکے ہیں۔ بندیل کھنڈ مالوے کے اس شہر میں پیدا ہونے والے اس کم تاب کو جہانگیر کوارٹرز کے سیّد نے کس کس طرح نوازا اور نہال کیا یہ بہت کمال کی کہانی ہے….توفیق ہوئی تو لکھیں گے۔

خاص طور پر مخاطب کیے بنا سیّد نے اس خاکسار کو سمجھایا کہ اپنے قامت سے ناانصافی کیے بغیر، بے برادر! انکسار اور فروتنی اختیار کر اور فلاں ابنِ فلاں کی طرح لاف زنی کو وتیرہ نہ بنا اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور اے عزیز! دونوں ہاتھوں سے لکھ اس لیے کہ تو غریب گھر میں پیدا ہوا ہے اور زمین سے اکھڑا ہوا شجر ہے، سو اپنے سیدھے ہاتھ سے وہ لکھ جو تیری muse اور تیرا مقدر تجھ سے لکھائے اور اپنے الٹے ہاتھ سے وہ لکھ جو سیٹھ تجھ سے لکھائے۔ تاہم اِن دونوں لکھتوں میں confusion پیدا نہ ہونے دے۔ سیٹھ کے لیے دیانت داری سے اور پوری تجارتی معاملہ داری سے لکھ اور کچھ ایسا کر کہ تیرا گاہک بار بار تیرے ہی پاس آوے اور جب تو اپنے لیے لکھ رہا ہو تو اے برادر اپنے ادبی ضمیر کے سوا کسی کو رہ نما نہ بنا۔ علاقے کا ایس ایچ او خفا ہوتا ہے خفا ہونے دے۔ بال بچے ناراض ہوتے ہیں، پروا مت کر۔

کس لیے کہ لکھنے والے کا ایک الگ یومِ حساب ہوتا ہے، جہاں عجب نفسا نفسی کا عالم ہے اور کوئی سفارش کام نہیں آتی۔ بس تیرے اعمال کام آتے ہیں۔ یعنی وہ بے ریا عبادت جو تو سادہ صفحہ پر سَر جھکائے کر رہا ہوتا ہے۔ اور اے پسرِ عشق بیاموز اور اے بھائی وقت کو غنیمت جان اسے ضائع نہ ہونے دے اور اے عزیز خدا کرے کہ کتاب سے تیری محبت کبھی کم نہ ہو مگر ایک بات یاد رکھیو کہ فلاں ابنِ فلاں کو کتاب دینے میں احتیاط کر۔ کس لیے کہ وہ ایک بار لے جاتا ہے تو لوٹاتا نہیں۔ پس اے میرے بھائی! میں نے نہیں کیا تو حذر بکنید۔

یہ ساری باتیں سید سلیم احمد نے مختلف تقریروں میں نہیں کیں۔ کبھی چھٹے سہ ماہے ایک آدھ فقرے میں چلتے چلتے کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا ورنہ وہ تو اپنے گھر کے باہر کے کمرے میں ایک زندگی گزاررہے تھے۔ شفاف شیشے کی طرح جس کے آر پار دیکھا جاسکتا تھا۔ اور وہ لفظ برت رہے تھے جو ہر قسم کے ذہنی تحفظات سے پا ک ہوتے تھے اور ان کے شب و روز منافقت اور خوف اور حزن سے آزاد تھے۔ ہر آدمی کی طرح گھر چلانے کے لیے انہیں بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کسبِ معاش کررہے تھے اور اپنی محنت میں پھل پھول رہے تھے اور معاش کے اس کوچے میں چل اس طرح رہے تھے جیسے للی پٹ جزیرے میں گُلیور اپنے پورے قامت سے چل پھر رہا ہو۔ احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم دھرتے ہوئے کہ کہیں کوئی پیروں تلے آکرروندا نہ جائے۔

سلیم احمد کے بارے میں افواہیں اُڑانے کا موقع کبھی کسی کو نہ مل سکا۔ کیوں کہ جو آدمی ٹرانسپیرنٹ مٹیریل سے بنا ہو اور چوپال میں زندگی گزاررہا ہوں اور اپنے لفظوں کو کسی مکر چاندنی میں اور کونوں کھدروں میں ٹانگنے کی بجائے انہیں تیز دھوپ میں پھیلا پھیلا کر بات کرتا ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ بہت سے تنازعات البتہ سلیم احمد سے منسوب ہوئے۔ تو یہ بات سلیم احمد خود بھی چاہتے تھے کیوں کہ منمناتی ہوئی بَھلمَنسی اور جماہیاں لیتی دفع الوقتی میں نہ کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے نہ حل ہوتا ہے۔ سلیم احمد ادب میں مسائل اٹھانے، انہیں حل کرنے یا کم سے کم ان کی Anatonmy سمجھنے کے قائل تھے انہیں متنازع تو بننا ہی تھا۔

مگر ایک بات اب متنازع نہیں ہے۔ وہ یہ کہ سلیم احمد برگد کا چھتنار تھے۔ کتنی ہی یادوں کے محیط میں تادیر وہ اپنی چھاﺅں پھیلاتے رہیں گے۔ رہے نام سائیں کا۔

(از: اسد محمد خان)