موہنی داس نے نوجوانی میں ریڈیو سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا تھا اور پھر وہ آپا شمیم کے نام سے 35 برس تک اسی میڈیم سے جڑی رہیں۔ اس عرصہ میں انھوں نے ریڈیو کے سامعین کے معیاری اور خوب صورت پروگرام پیش کیے۔

موہنی داس نے بچّوں کے ہفتہ وار پروگرام کے ساتھ کئی برس تک انھیں اپنی خوب صورت آواز میں کہانیاں بھی سنائیں۔ بچّے ہی نہیں پاکستان بھر میں بڑے بھی آپا شمیم کو بہت شوق سے سنتے تھے۔ امریکا میں قیام کے دوران آج ہی کے دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوگئی تھیں۔

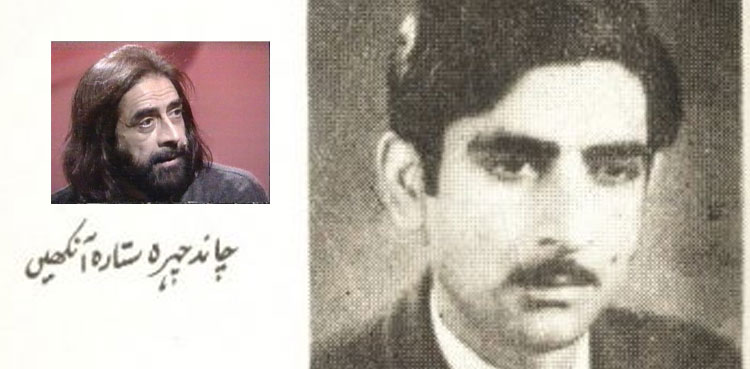

ریڈیو پاکستان کے مقبول ڈراموں کی ہیروئن اور بچوں کے لیے کئی مشہور گیت گانے والی موہنی حمید کو حکومتی سطح پر بھی اعزازات سے نوازا گیا اور ملک اور بیرونِ ملک بھی فن کی دنیا میں مختلف ایوارڈ دیے گئے۔ انھوں نے انار کلی جیسے لازوال ڈرامے کے خالق امتیاز علی تاج کے معروف کھیل ستارہ میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اہلِ ریڈیو نے بجا طور پر موہنی حمید کو بلبلِ نشریات کا خطاب دے رکھا تھا۔

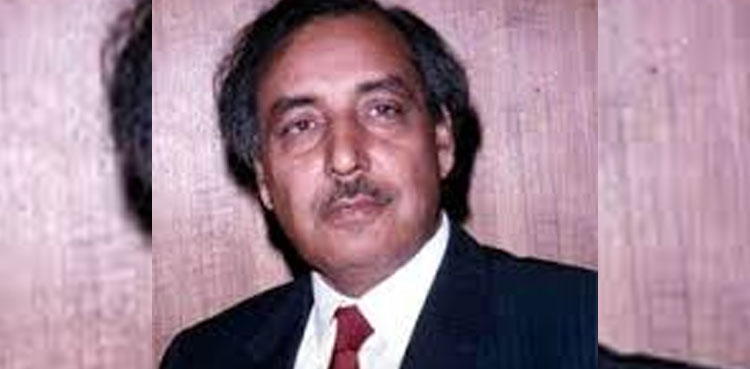

موہنی داس ایک عیسائی خاندان کی فرد تھیں جن کی شادی 1954 میں ایک روزنامے میں مدیر کی حیثیت سے کام کرنے والے حمید احمد سے ہوئی اور یوں وہ موہنی حمید بن گئیں۔ اس جوڑے کے گھر جنم لینے والی کنول نصیر بھی پاکستان میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی صدا کار اور میزبان کے طور پر شہرت رکھتی ہیں۔

موہنی داس نے 1922 میں ہندوستان کے علاقے بٹالہ کے ایک مسیحی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ 1938 میں انھوں نے آل انڈیا ریڈیو بطور ڈرامہ آرٹسٹ شمولیت اختیار کی۔ بعد میں انھوں نے لاہور اسٹیشن سے پروگرام کرنا شروع کردیا اور آپا شمیم بن کر ہر گھر کی گویا ایک فرد بن گئیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ یہاں مستقل قیام پذیر ہوئیں اور ریڈیو پر اپنا سفر جاری رکھا۔

یہ 1957 کی بات ہے جب موہنی حمید کو سال کی بہترین آواز قرار دیا گیا۔ 1963 میں ریڈیو پاکستان لاہور نے ان کی سلور جوبلی منائی اور 1965 میں صدر پاکستان نے انھیں ’’تمغائے امتیاز‘‘ سے نوازا۔ 1969 میں اقوامِ متحدہ نے ایشیا کی معزز خواتین کے ساتھ ان کی تصویر اور تحریر کی نمائش کی۔ 1998 میں جب وہ بیرونِ ملک جا چکی تھیں حکومتِ پاکستان نے ان کے لیے دوسری بار ’’تمغائے امتیاز‘‘ کا اعلان کیا جب کہ 1999 میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جانب سے موہنی حمید لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کی حق دار قرار پائیں۔

16 مئی 2009ء میں موہنی حمید امریکا میں انتقال کرگئی تھیں۔ موہنی حمید کا تعلق صدا کاروں کی اس نسل سے تھا جس میں مصطفٰی علی ہمدانی، اخلاق احمد دہلوی، عزیز الرحمٰن، مرزا سلطان بیگ عرف نظام دین جیسے آرٹسٹ شامل تھے اور نہایت بلند پایہ ادیب اور باکمال ڈرامہ نگار ریڈیو کے لیے لکھا کرتے تھے اور اپنی آواز کا جادو جگاتے تھے جن میں امتیاز علی تاج، رفیع پیر اور شوکت تھانوی جیسے نام شامل ہیں۔ موہنی حمید نے آسمانِ ادب اور آرٹ کی دنیا کے ان ستاروں کے ساتھ کام کرکے خود کو باصلاحیت اور بہترین فن کار ثابت کیا۔ انھیں امتیاز علی تاج اور رفیع پیر جیسی نابغہ شخصیات نے سراہا۔