حضرت ثاقب کانپوری نے کہا تھا کہ

میری فطرت میں ازل سے ہے محبت کا خمیر

زندگی میری ہے دنیا میں سراپائے نیاز

اور یہی وہ تہذیبی ورثہ تھا جو حضرت ثاقب کانپوری نے اپنے بے حد عزیز فرزند ڈاکٹر ابو الخیر کشفی کو منتقل کیا اور جسے بہت دیانت داری سے آپ نے اپنے بچّوں اور اولادِ معنوی میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ نصیب کی بات ہے کہ کس نے اس دُرّ بے بہا سے اپنا دامن بھرا اور کون محروم رہا۔ ممتاز شاعر تابش دہلوی نے لکھا تھا، ”ڈاکٹر کشفی میرے استاد ہیں۔ میں نے اُن سے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اصولی زندگی گزارنے کے آداب بھی سیکھے۔ وہ عزّتِ نفس کے ساتھ نہایت منکسر، صوم و صلوٰۃ کے سختی سے پابند، روحانی احتساب پر شدت سے کاربند، زندگی کے مثبت اصولوں پر سمجھوتہ نہ کرنے پر قائم اور یہی سبق وہ اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں۔ میں نہایت خوش نصیب ہوں کہ مجھ کو اُن کی شاگردی کی سعادت حاصل ہے۔“

ایسے ہی خوش نصیبوں میں میرا شمار بھی ہوتا ہے۔ جامعہ کراچی کے شعبۂ اردو ایم اے سال اوّل کی پہلی کلاس سے آخری ٹیلیفونک ملاقات تک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میرا تجربہ اور تجزیہ یہی رہا کہ

اُن کے غصّے میں ہے دلسوزی، ملامت میں ہے پیار

مہربانی کرتے ہیں نامہربانوں کی طرح

ڈاکٹر صاحب اپنی تدریس کے ابتدائی دور ہی سے سخت گیر اُستاد مشہور تھے۔ جامعہ کراچی کے شعبۂ اردو میں داخلے کے مراحل سے کلاسز کے آغاز تک ڈاکٹر کشفی کے سخت گیر ہونے کی داستان سنتی رہی لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کو سخت گیر سے زیادہ اصول پسند استاد پایا۔ میرا تجربہ اور تجزیہ یہی ہے کہ ڈاکٹر کشفی نہایت شفیق، متین لیکن بذلہ سنج، مہربان، دور اندیش، فرض شناس اور اپنے منصب اور شاگردوں سے نہایت مخلص تھے۔ میرے چند اساتذہ کو بھی آپ کی شاگردی کا فخر حاصل رہا ہے۔ آپ کا بڑا کمال اپنے شاگردوں کی غیر محسوس طریقے سے تربیت ہے۔ مذہب کے شدید طبعی رجحان، متانت اور بذلہ سنجی نے آپ کی شخصیت میں توازن پیدا کر دیا تھا۔ آپ کیسے سخت گیر استاد تھے جو اپنے شاگردوں پر شفقت کی نظر رکھتے، اُن کے مسائل سن کر نہ صرف رنجیدہ ہوتے بلکہ اُن کا ممکنہ حل بھی تلاش کرتے اور اُس وقت آپ کو جو روحانی خوشی محسوس ہوتی وہ دیدنی ہوتی۔ظاہر کی آنکھ سے تماشہ کرنے والوں نے کبھی ڈاکٹر صاحب کے باطن کا اجالا محسوس ہی نہیں کیا۔ ورنہ آپ کی بارعب شخصیت میں ہی آپ کی طبیعت کے گداز کو ضرور محسوس کر لیتے۔

میری یادوں کے اُفق پر وہ صبح آج بھی پورے آب و تاب کے سا تھ روشن ہے جب جامعہ کراچی کے کوریڈور میں کھڑی میں طلباء و طالبات کے بے رحم اور بے معنی تبصرے سن رہی تھی، مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر ایک محترمہ نے مجھے خوفزدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ جس کا رد عمل یوں سامنے آیا کہ میرا عزم بلند اور شوق شدت اختیار کرگیا۔ دیر سے مہر بہ لب ”اقوالِ نفرین“ سن رہی تھی۔ آفرین اُن طالبات پر جس در سے روشنی حاصل کر رہی تھیں اُسی پر بے بنیاد الزامات کے تیر برسا رہی تھیں۔ پھر میرا ضبط بھی جواب دے گیا تو لب کشائی کی جرأت کر ہی ڈالی، ”یہ تو وہی بات ہو گئی آپ آگرہ جائیں تاج محل دیکھے بنا لوٹ آئیں۔“

”کیا مطلب“ میری مخاطب نے حیرانی و پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں استفہامیہ نظر ڈالی۔

”مطلب تو بہت سادہ ہے۔ آپ کے مطابق سَر کشفی کسی کا لحاظ نہیں کرتے، پل بھر میں بے عزّت کر کے رکھ دیتے ہیں، بہت بے رحم ہیں، عجیب و غریب نیچر ہے ان کی، مغرور اور بددماغ آدمی ہیں۔“ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ کے کسی منفی عمل کا رد عمل ہو، اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ شعبۂ اردو کے طالب علم ہوتے ہوئے بھی کشفی صاحب کے علمی فیض سے محروم رہیں۔“ یہ میری رائے تھی۔ سن کر خاتون نے طنزیہ کہا، ”یہ آپ اس لیے کہ رہی ہیں کہ آپ نے کشفی صاحب کا نام سنا ہے، ان کی قابلیت کا چرچا سنا ہے، پہلے تجربہ کر لیں اس کے بعد اتنی بڑی بڑی باتیں کیجیے گا۔ محترمہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔“ استہزائیہ ہنسی کی سوغات دیتے ہوئے اگلے ہی پل محترمہ یہ جا وہ جا۔ اور اگلے ہی دن ”تجربے“ کا سنہری موقع میسر آگیا جو موصوفہ کے قول کے برعکس نہایت خوش گوار اور یادگار رہا۔ آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پر بکھر جا تی ہے۔

ایم اے اردو کی تعلیم کے آغاز سے سند لینے تک ڈاکٹر صاحب کے لیے میرے احساسات اور جذبات وہی تھے جو روز اوّل ان کی کلاس میں بیٹھنے کے بعد تھے اور آج بھی میں اس کے زیرِ اثر ہوں۔ یادوں اور باتوں میں گم ہو کر آپ کو ایک دل چسپ واقعہ بتانا تو بھول ہی گئی۔ آپ بھی پڑھیے۔ ہُوا یوں کہ دورانِ لیکچر ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کا ایک شعر سنایا

زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ

جوئے شیر و تیشۂ سنگِ گراں ہے زندگی

اور سوال کیا کہ اس شعر میں کوہکن سے کون مشہور بزرگ مراد ہیں؟ ایک ہم جماعت نے فوراً کھڑے ہو کر جواب دیا ”فرہاد“

فرہاد کیوں؟ قیس یا وامق کیوں نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کمال معصومیت سے پوچھا،

”سر وہ نہریں کھودتے تھے نا۔“ انکشاف کی اس ساعت نے دھڑکنیں بے ترتیب کر دی تھیں کہ جانے اس احمقانہ جواب پر ڈاکٹر صاحب کا ردعمل کیا ہو گا؟ کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اس سکوت کو ڈاکٹر صاحب نے توڑا جو نہایت تحمل اور اطمینان سے پُرتجسس لہجے میں دریافت کر رہے تھے ”کیوں؟ کیا وہ PWD میں ملازم تھے؟“ ڈاکٹر صاحب کے برجستہ سوال پر تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ دیں۔ وہ بہت بے ساختہ ہنسی تھی جو باوجود شعوری کوشش کے مجھ سے ضبط نہ ہو سکی۔ ادھر ڈاکٹر صاحب کے لبوں پر دھیمی دھیمی اور بھینی بھینی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اُس روز دہری مسرت میرے حصّے میں آئی تھی۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب کی بذلہ سنجی کی اور دوسرے اپنی فتح کی کہ ڈاکٹر صاحب میری توقع کے عین مطابق ثابت ہوئے تھے، یعنی نہایت شفیق اور مہربان۔

ڈاکٹر صاحب کو بے شمار اشعار ازبر تھے۔ آپ دورانِ لیکچر ایسے برجستہ شعر سناتے کہ لطف دوبالا ہو جاتا۔ آپ کا شعر خوانی کا انداز بہت اچھا تھا۔ آپ کے لیکچر کے دوران سنے جانے والے بے شمار اشعار مجھے آج بھی یاد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سچ بولنا اور سچ سننا بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا، ”ہمارا سب سے بڑا بحران کردار کا بحران ہے۔“ بلاشبہ یہ چھوٹا سا فقرہ عہدِ حاضر کا سب سے بڑا سچ ہے اور المیہ بھی۔ اس ایک جملے میں تمام تر معاشرتی بُرائیاں سمٹ آئی ہیں۔ امتحان میں نقل بھی اسی بحران کا حصہ ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔

ڈاکٹر صاحب کا پرچہ تھا، ڈاکٹر صاحب تو کمرۂ امتحان میں نہیں تھے لیکن ڈاکٹر حسن وقار گل اور پروفیسر رضی صاحب موجود تھے۔ علم و عقل کے ہتھیاروں کے بجائے نقل کے ہتھیاروں سے کام لیا جا رہا تھا، اس پر طرہ بہتان تراشی کا ہنگامہ، ایک تھیلی کے چٹے بٹے اس ہنگامے میں پیش پیش تھے۔ بات اتنی بڑھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا میرے کمرے سے کلام پاک اُٹھا کر لائیے۔ اُس روز کئی طلباء و طالبات نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ وہ ایک پل واقعی میرے لیے فخر و انبساط کا تھا جب رضی بھائی نے کچھ کہا، میں سمجھی مجھ سے کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ”آپ سے نہیں کہہ رہا، نقل کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں، اچھا لکھ رہی ہیں لکھتی رہیے۔“ خدا نہ کردہ اگر اس روز میرا شمار نقل کرنے والوں میں ہوتا تو کیا اس طرح اعتماد سے ڈاکٹر صاحب پر قلم اٹھا رہی ہوتی؟

جب میں نے کوچۂ صحافت میں قدم رکھا، ایک سروے رپورٹ کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تو یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ قلم سے میرا رشتہ محض حصولِ علم تک محدود نہ رہا۔ آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی اور جب سخنور کی مجلسِ ادارت سے منسلک ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ سُخنور کے بارے میں اپنی رائے بھی دیتے۔ اس کے وقتی تعطل پر افسوس کرتے لیکن ہمّت نہ ہارنے کی تلقین بھی کرتے۔

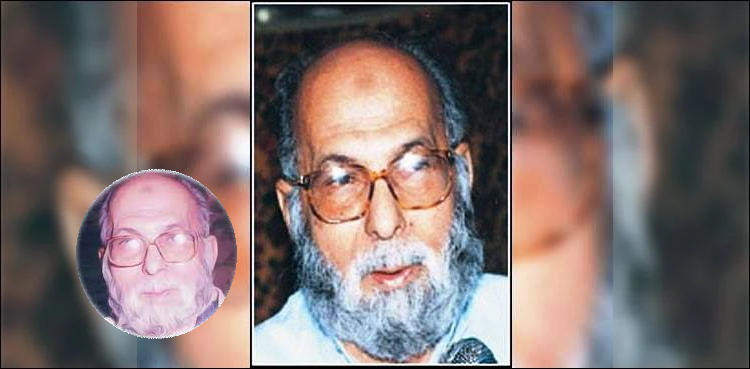

1932ء میں ڈاکٹر سیّد ابوالخیر کشفی کی زندگی کا جو سفر شروع ہوا تھا، وہ 15 مئی 2008ء کی ایک دوپہر کو اختتام پذیر ہوا۔ مختصر علالت کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے۔

زبان داں، معلم، ادیب و محقق

اب و جد تھے مرحوم کے کانپوری

ابو الخیر کشفی کی تاریخ رحلت

تھے حق فہم فدوی ابو الخیر کشفی

(راغبؔ مراد آبادی)

ڈاکٹر سیّد ابوالخیر کشفی پاکستان کے ممتاز نقّاد، محقق، مترجم اور ماہرِ تعلیم تھے۔ کانپور کے اس خاندان کے سیّد شاہ محمد اکبر جو کشفی صاحب کے دادا تھے، عربی، فارسی اور اردو زبان کے عالم مشہور تھے۔ کشفی صاحب کے والد سیّد ابو محمد ثاقب کانپوری بھی اپنے زمانے کے نامور شاعر تھے۔ تقسیمِ ہند کے بعد کشفی صاحب کراچی آگئے اور جامعہ کراچی سے ایم اے اور پھر پی ایچ ڈی کر کے اسی درس گاہ میں تدریس کا سلسلہ شروع کردیا۔ ان کی کتابوں میں ہمارے عہد کے ادب اور ادیب، جدید اردو ادب کے دو تنقیدی جائزے، ہمارے ادبی اور لسانی مسائل، اردو شاعری کا سیاسی و تاریخی پس منظر شامل ہیں۔

(تحریر: شائستہ زریں ؔ)