سروجنی نائیڈو کا نام متحدہ ہندوستان اور انگریزوں سے آزادی کی جدوجہد کے دوران ایک ایسی شاعرہ اور مدبر خاتون کے طور پر مشہور تھا جو ہندو مسلم یکجہتی اور یگانگت کے لیے متحرک رہیں۔ انھیں ایک آزادی کی تحریک میں اپنے سیاسی کردار اور سماجی خدمات کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔

سروجنی نائیڈو حیدرآباد دکن کے ایک بنگالی گھرانے کی فرد تھیں۔ ان کے والد اگورناتھ چٹوپادھیا ایک سائنس داں، فلسفی، اور ماہرِ تعلیم تھے اور والدہ بنگالی شاعرہ وردا سندری دیوی تھیں۔ ان کے والد نظام کالج حیدرآباد کے بانی تھے۔ سروجنی نائیڈو ایک قابل اور باصلاحیت خاتون تھیں جنھوں نے سولہ سال کی عمر میں انگلستان سے تعلیم مکمل کی اور انگلینڈ میں قیام کے دوران سفر گیٹ تحریک سے وابستہ رہیں۔ سروجنی نائیڈو کا پہلا مجموعہ The Golden Threshold لندن کے ناشر نے چھاپا تھا اور اس کے بعد دو مزید مجموعے The Bird of Time اور The Broken Wing بتدریج 1912ء اور 1917 ء میں منظر عام پر آئے تھے۔ اگرچہ وہ سیاست کے میدان میں بہت مصروف رہی تھیں لیکن اس کے باوجود نظم نگاری جاری رکھی تاہم کوئی مجموعہ ان کی وفات تک شایع نہیں ہوسکا۔ 1905 میں ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تھا۔ سروجنی نائیڈو کی نظموں میں ہندوستانی زندگی کا عکس ملتا ہے۔ اسی سال وہ بنگال کی تقسیم کے خلاف احتجاج میں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے شامل ہوگئی تھیں اور تا دم آخر سیاست میں فعال رہیں۔ سروجنی نائیڈو ہندوستان میں خواتین کے حقوق کی پُر زور حامی اور ہندو مسلم اتحاد کی بڑی داعی تھیں۔

سروجنی نائیڈو 13 فروری 1879 کو پیدا ہوئی تھیں۔ تحریک آزادی میں ان کا بڑا فعال کردار رہا اور بعد میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صدر بھی رہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد انھیں اترپردیش کا گورنر بھی مقرر کیا گیا تھا۔

مسز سروجنی نائیڈو کو بطور شاعرہ بلبل ہندوستان کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 2 مارچ 1949 کو تقسیم ہند کے ایک سال بعد ہی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی تھیں۔

سروجنی نائیڈو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بانی محمد علی جناح کی ایک مداح تھیں۔ علمی سیاست اور آزادی کی تحریک میں نمایاں کردار نبھانے کی وجہ سے ان کے ہندوستان کے بڑے سیاست دانوں اور اکابرین سے اور سیاسی اور خاندانی نوعیت کے تعلقات تھے اور ان میں ہندو مسلم اور دیگر اقلیتوں کے سیاسی اور سماجی راہ نما شامل تھے۔ سروجنی نائیڈو ہندوستان کی ہنگامہ خیز سیاست کے کئی ادوار اور اہم فیصلوں کے لیے منعقدہ اجلاسوں میں نہ صرف شریک رہیں بلکہ اپنا مؤقف بھی بڑے اعتماد اور دلیل کے ساتھ سامنے رکھا۔

قومی تحریک میں شمولیت اور فعال کردار ادا کرنے کے دوران وہ مہاتما گاندھی کے بہت قریب رہیں اور جدوجہد آزادی کے ساتھ گاندھی کا عدم تشدد کا فلسلفہ اور سول نافرمانی کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا جس کے بعد وہ ان کے قریبی ساتھیوں اور حامیوں میں سے ایک بن گئی تھیں۔ 1920 میں وہ عدم تعاون کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی نظر آئیں اور متعدد بار گرفتار بھی ہوئیں۔ ہندوستان میں تحریکِ آزادی کے دوران وہ نہ صرف ہندو اکابرین بلکہ مسلمان قیادت کے ساتھ بھی مسلسل بات چیت کرکے قومی یکجہتی برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کرتی رہیں۔ ان کے اسی کردار کے اعتراف میں ان کو کانپور سیشن 1925 میں انڈین نیشنل کانگریس کی صدر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔

ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بہترین مقررہ ہونا ہے جس نے زورِ خطابت سے ہندوستان میں بڑی شہرت پائی۔ وہ فصیح و بلیغ مقررہ تھیں اور خطابت کا گُر بخوبی جانتی تھیں۔ ایک موقع پر مسلم یونیورسٹی کے جلسے میں شریک ہوئیں تو کہا: ”میں آج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں کئی لوگوں کے مشورے کے خلاف اور چند لوگوں کی دھمکی کے باوجود حاضر ہوئی ہوں، مجھے علی گڑھ کی ضلعی اور یو پی کی صوبائی کانگریس نے پہلے مشورہ اور پھر حکم دیا کہ تم مسلم یونیورسٹی کا دورہ منسوخ کر دو۔ انہیں یہ بات بھو ل گئی کہ گورنر کی حیثیت سے میں اب کانگریس کی ممبر نہیں رہی لہٰذا نہ ان کی رائے کی پابند ہوں نہ ان کے ضابطے سے مجبور، اور میں کسی کی دھمکیوں کو کب خاطر میں لاتی ہوں۔ میں حاضر ہوگئی ہوں، بلبل کو چمن میں جانے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟،،

مختار مسعود جیسے صاحبِ طرز ادیب اور انشا پرداز نے اپنی مشہور تصنیف آوازِ دوست میں ان کا شخصی خاکہ کچھ یوں رقم کیا ہے۔

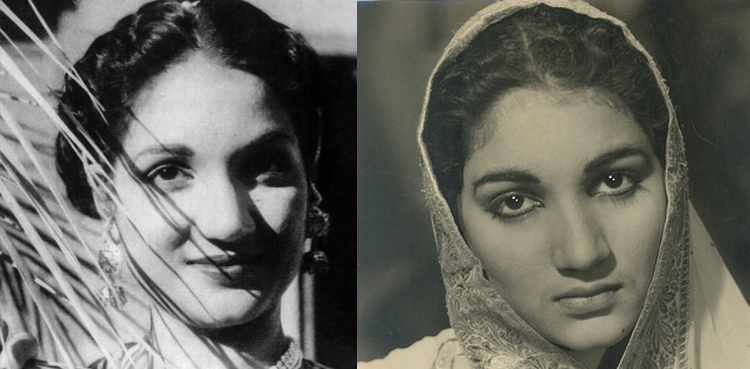

"دبلی پتلی ،بوٹا قد، تنگ دہن، آنکھیں کشادہ اور روشن، بالوں میں گھنگھر ہیں اور چھوٹا سا جوڑا گردن پر ڈھلکا ہوا ہے، جوڑے میں جڑاؤ پھول ہیں اور گلے میں موتیوں کا ہار۔

بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میں بڑی سی انگوٹھی ہے، ساڑی کا پلّو کاندھے پر کلپ سے بندھا ہوا، صورت من موہنی، پہلی نظر میں پُراثر، دوسری میں پُراسرار، میں نے بھی جب اس بُت کو دوسری بار نظر بھر کر دیکھا تو صورت ہی بدلی ہوئی تھی۔

ایک بھاری سانولی اور معمّر عورت نے سلک کی سلیٹی ساڑی باندھی ہے۔ پلّو سَر پر ہے، اور نصف چہرہ بھی اس میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے ایک خوش نما قوس بنائی اور اسے ابرو کے سامنے لا کر سَر کی ہلکی سی جنبش کے ساتھ مسلم یونیورسٹی کورٹ کے اراکین کو جو وکٹوریا گیٹ میں صف بستہ کھڑے تھے، یوں آداب کیا، گویا وہ مسلم تمدن کا مرقع ہے یا شائستگی کا مجسمہ۔

آداب کرتے ہوئے ساڑی کا پلّو چہرے سے ڈھلک گیا تو ہم نے پہچانا کہ یہ سروجنی نائیڈو ہے۔”