اس سوال پر زیادہ توجہ صرف نہیں کی گئی ہے۔ بہر حال کبھی کبھی لوگوں کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اردو کے جدید ادب میں مزاح کیوں نہیں ہے؟ یعنی خالص مزاح، ورنہ ویسے تو افسانوی ادب کا بیشتر حصّہ طنز پر مشتمل ہے اور طنزیہ نظموں کے علاوہ بہت سی اور نظموں میں بھی طنزیہ عناصر آ جاتے ہیں۔

ادب میں مزاح کی کمی ایسا مسئلہ نہیں جو صرف اردو ادب تک ہی محدود ہو۔ اس کا تعلق بیسویں صدی کے ہر ادب سے ہے بلکہ صنعتی دور کے ادب سے ہے۔ یوں ہونے کو تو مغرب میں مزاحیہ ادب کی تھوڑی بہت تخلیق ہو رہی ہے اور طنز و تضحیک سے لے کر FANTASY تک ہر چیز موجود ہے۔ اگر خالص ادبی حثییت رکھنے والی چیزیں ختم بھی ہو جائیں تو بھی جب تک MUSIC HALL زندہ سلامت ہیں، مغربی تہذیب سے مزاح غائب نہیں ہو سکتا بلکہ اگر کاڈویل کی بات مانیں تو میوزک ہال کی تخلیقات کو پرولتاری آرٹ کہنا پڑے گا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود خود مغرب میں چوسر، رابیلے، سروانیٹنراور شیکسپئر کی قسم کا عظیم المرتبت مزاحیہ ادب پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں البتہ جوئس کی کتابوں کے بہت سے حصّے مستثنیٰ کے طور پر پیش کئے جا سکتے ہیں، مگر ان مزاحیہ اور طربیہ حصوں کے پہلو بہ پہلو جوئس کے یہاں حزن بھی بلا کا موجود ہے۔ بہرحال جوئس سے قطع نظر عمومی حیثیت سے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ بیسویں صدی وہ زمانہ ہی نہیں جہاں طربیہ روح پھلے پھولے۔

ہمارے دور کا انسان ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ وہ مستقبل کو نہیں بھول سکتا۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو حال کے لمحے میں بھی اس طرح جذب نہیں کر سکتا جس طرح صنعتی دور سے پہلے کا انسان کر سکتا تھا۔ اور پھر مستقبل بھی ایسا کہ جو ہمیشہ خوفناک نہ سہی، مگر اتنا بے شکل ہے کہ دل میں تردد پیدا کر دیتا ہے۔ بیسویں صدی کا انسان اس یقین کے ساتھ نہیں ہنس سکتا کہ کل بھی وہ اسی طرح ہنس سکے گا۔ پہلے آدمی کے لئے حیات بعد ممات کا عقیدہ ایک بہت بڑا سہارا تھا، اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی کہ ایسی طاقت موجود ہے جس کی رضا کے مطابق ہر بات ہوتی ہے۔ یہ طاقت انسان سے بلند تر ہونے کے باوجود بہت سی باتوں میں انسان سے مشابہ تھی۔

یہ طاقت غضب ناک سہی مگر رحیم و کریم تھی۔ کم سے کم انسان کو تھوڑا بہت یہ ضرور معلوم تھا کہ یہ طاقت کن باتوں سے خوش ہوتی ہے اور کن باتوں سے ناراض۔ ان تصورات پر سے اعتقاد اٹھ جانے کے بعد کوشش کی گئی ہے کہ ان کی جانشینی چند معاشیاتی یا عمرانی نظریوں کے سپرد کی جائے، مگر یہ نظریے ابھی تک عوام کے شعور میں جذباتی تجربوں کا درجہ حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ چنانچہ اب ان کے پاس اپنی دنیا کو سمجھنے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہا جو انہیں مطمئن کر سکے۔ ہر نیا واقعہ اتفاق یا حادثے کی حیثیت رکھتا ہے اور عوام کی ذہنی حالت کچھ حیرانی اور سراسیمگی کی زیادہ ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں اگر کوئی مزاح نگار پیدا بھی ہو جائے تو اسے ایسی پبلک نہیں ملے گی جو ہنسنے کے لئے تیار ہو۔ چیٹرٹن کے اندر بڑا مزاح نگار بننے کی کچھ صلاحیت موجود تھی، لیکن ماحول کا جبر دیکھئے، ساری عمر وہ ہنسنے کی ضرورت پر وعظ کہتا رہا، مگر خود نہیں ہنس سکا (یعنی کسی بڑی مزاحیہ تخلیق کی شکل میں)

ایک اور وقت ہمارے زمانے کے مزاح نگار کو پیش آتی ہے۔ وہ پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس چیز پر ہنسا جا سکتا ہے اور اس چیز پر نہیں۔ ماحول اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ کسی چیز کو غور سے دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ جو چیز آج طربیہ ہے کل وہ حزنیہ بن جاتی ہے۔ ان کے اس طرح گڈمڈ ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر چیز یا تو ہولناک نظر آنے لگی ہے یا مضحکہ خیز۔ لیکن جب ہر چیز مضحکہ خیز ہو گئی تو اس کے یہ معنیٰ ہوں گے کہ آپ کسی چیز پر بھی ہنس نہیں سکتے۔ سوچئے کہ آپ ALICE IN WONDERLAND والی دنیا میں پہنچ جائیں تو آپ کے دماغ کی کیا حالت ہوگی؟

ہنسی کے لئے تضاد اور تقابل کا وجود لازمی ہے۔ تضاد کے بغیر چیزوں کی معنویت غائب ہونے لگتی ہے۔ جب ساری چیزیں ایک سی بے معنی ہوگئیں تو ہنسی کی گنجائش کہاں رہی؟ ہمارے زمانے میں کوئی STANDARD OF FORMALITY ہی باقی نہیں رہتا ہے، حالانکہ مزاح کے لئے یہ چیز بنیادی طور پر ضروری ہے۔ غیر معمولی باتیں اتنی عام ہوگئی ہیں کہ ہم انہیں روزمرّہ کی چیزیں سمجھ کر قبول کرنے لگے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سب باتیں ہمارے اندر رنج و غم بلکہ وحشت اور دیوانگی تک پیدا کرتی ہوں۔ لیکن جب تک ہم انہیں معمول سے ہٹتی ہوئی باتیں نہ سمجھیں ہم ان پر ہنس نہیں سکتے۔

کچھ ہماری دنیا میں نظریہ بازی کا شوق بھی بہت بڑھ گیا ہے اور واقعی ہمارے زمانے کے واقعات ہیں بھی بہت اہم۔ ساری انسانیت کا مستقبل بلکہ انسانیت کی زندگی تک ان کے رجحانات پر منحصر ہے۔ چنانچہ ہر چیز ایک مسئلہ بن گئی ہے اور ایسا مسئلہ کہ جس سے لطف لینے کا وقت بالکل نہیں ہے بلکہ جسے جلدی سے جلدی سمجھنا ہے اور کوئی حل تلاش کرنا ہے۔ ہر چیز اتنی سنجیدہ ہو گئی ہے کہ بے پروائی سے اس پر ہنستے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہاں جب ہم کسی چیز کا حل نہیں تلاش کر سکتے تو شکست، مایوسی اور جھنجھلاہٹ کی وجہ سے ایک زہر خند ضرور ہمارے ہونٹوں تک آ جاتا ہے۔ چنانچہ بیسویں صدی کے ادب میں اذیت پرستانہ طنز کی بڑی فراوانی ہے۔

اور بہت سی چیزوں کی طرح اس بحرانی دور میں ادب اور ادیب بھی بڑی غیر ضروری اور بے کار سی چیزیں معلوم ہونے لگے ہیں۔ یہاں تک کہ ادیب کو بھی شدت سے یہ احساس ہوگیا ہے کہ سماج اب اس کی ضرورت نہیں سمجھتی، یا اسے سامانِ تعیش میں گنا جاتا ہے جس کا بوجھ اب سماج نہیں اٹھا سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ چند ادیب سماج سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن ہر آدمی میں تو اتنا بل بوتا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ادیبوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے سماج پر اپنی اہمیت واضح کرنے اور اپنا کھویا ہوا وقار پا لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ سماج کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ذمہ دار آدمی ہیں، ہم بھی نظریے بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی مسائل کے حل موجود ہیں، ہمارا بھی مقصد ایک ہے۔ ادیب اس بات سے بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں غیر ذمہ دار یا غیرسنجیدہ نہ سمجھ لیا جائے، لہٰذا وہ کوشش کر کر کے اپنے چہرے پر شکنیں ڈالتے ہیں، خود اپنے آپ کو زبردستی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے سنجیدہ اور ذمہ دار آدمی ہیں، حالانکہ زندگی سے لطف لینا خود ایک بڑ ی ذمہ داری ہے۔ اس طرح یہ ادیب اپنے اندر ہنسی کا گلا خود دبائے رکھتے ہیں۔

یہ ایسی باتیں تھیں جو صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مزاحیہ ادب کی تخلیق کو روک رہی ہیں۔ لیکن اردو کے نئے ادب میں مزاح کی کمی کے علاوہ ایک اور بھی سبب ہے۔ اردو کے ادیبوں کا سرمایہ بس لے دے کے ادیب بننے کی خواہش ہے۔ ان کی جڑیں نہ تو ادب میں مضبوط ہیں نہ زندگی میں۔ جس زندگی نے انہیں پیدا کیا ہے اس سے نہ تو انہیں واقفیت ہے نہ اس سے محبت۔ یوں حب الوطنی کا اظہار اور چیز ہے، لیکن جس طرح ہم سرشار اور نذیر احمد کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول میں ڈوبے ہوئے تھے اور اپنی دنیا سے محبت کرتے تھے، اس طرح کے جملے ہم نئے ادیبوں کے متعلق استعمال نہیں کرسکتے۔ عصمت چغتائی اس بات سے بہت حد تک مستثنی ہیں۔ ذاتی خواہشات کے میدان کو چھوڑ کر اردو کے اکثر و بیشتر نئے ادیبوں کو زندگی سے کچھ یوں ہی سا علاقہ ہے۔ غریبوں سے ہمدری کے تمام اعلانوں کے باوجود زندگی سے ناواقف ہیں۔

میرا مطلب ذہنی علم سے نہیں بلکہ اعصابی ادراک سے ہے۔ اگر میرا یہ الزام کچھ غیرمتوازن معلوم ہوتا تو امتحان بھی کچھ مشکل نہیں۔ اردو کے سارے نئے ادب میں سے صرف ایک افسانہ ایسا نکال کر دکھا دیجیے جس میں ہندوستان کی زندگی اور ہندوستان کی روح اپنی پوری شدت کے ساتھ نظر آتی ہو۔ ایک ایسا افسانہ جسے پڑھ کر کوئی غیر ملکی آدمی یہ کہہ سکے کہ ہاں، اس افسانے میں ہندوستان سما گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں صرف PICK PAPERS جیسی چیز سے مطمئن ہوں گا۔ یہاں تو اسکاٹ کے THE TWO DROVERS کے مقابلے کا افسانہ ملنا مشکل ہے۔

اردو کے ادیبوں کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ انہیں اپنی زبان ہی نہیں آتی۔ ہمارے ادیبوں نے عوام کو بولتے ہوئے نہیں سنا، ان کے افسانوں میں زندہ زبان اور زندہ انسانوں کا لب و لہجہ نہیں ملتا۔ ایسی صورت میں مزاح کی تخلیق ممکن ہی نہیں۔ ادب کی اور اصناف کی بہ نسبت مزاح کہیں زیادہ سماجی چیز ہے۔ جب تک مزاح دوسروں کے اندر آواز بازگشت پیدا نہیں کرتا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ آواز بازگشت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک زبان پر قدرت حاصل نہ ہو۔ لوگوں کو رلانے کے لئے اتنے فن کی ضرورت نہیں جتنی ہنسانے کے لئے ہے۔ ہمارے لکھنے والوں کو ایک طرف تو اردو نہیں آتی، دوسری طرف زیادہ تعداد ایسے ادیبوں کی ہے جنہیں صرف اتنی انگریزی آتی ہے کہ عبارت کا مفہوم سمجھ لیں۔ جب وہ کسی انگریزی مصنف سے اثر پذیر ہوتے ہیں تو وہ اس اثر کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا موٹی موٹی باتوں کی نقل تو وہ خیر بری بھلی کر لیتے ہیں مگر اصلی چیز ان کی گرفت میں نہیں آتی۔

بہرحال اور جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دور بھی ہو جائیں تب بھی اردو میں مزاحیہ ادب کا مستقبل کچھ زیادہ تابناک نہیں بن سکتا، جب تک کہ اردو کے ادیب اردو سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔

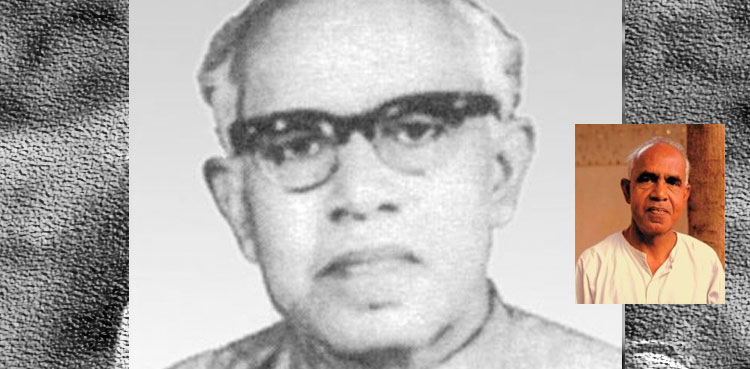

(اردو کے ممتاز نقاد، مترجم اور افسانہ نگار محمد حسن عسکری کی ایک فکرانگیز تحریر)