عَصبی ریشوں کے وسط میں کچھ اضافی گانٹھیں پڑ گئیں۔

یا پھر پہلے سے پڑی گِرہیں ڈھیلی ہو گئی تھیں کہ اضمحلال اُس پر چڑھ دوڑا تھا۔ بدن ٹوٹنے اور دِل ڈوبنے کا مستقل احساس ایسا تھا کہ ٹلتا ہی نہ تھا۔

کوئی بھی معالج جب خود ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے‘تو یہی مناسب خیال کرتا ہے کہ وہ سیکنڈ اوپینین لے لے۔ ڈاکٹر توصیف کو بھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اسے ٹالتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ وہ خود سے مسلسل الجھنے اور لڑنے بِھڑنے لگا اور اُن لمحوں کو کوسنے لگا تھا جب وہ اس ملک سے اپنے شعبے میں اسپیشیلائزیشن کے لیے گیا تھا۔

اِنہی لمحات میں وہ لمحات بھی خلط ملط ہو گئے تھے، جب اُسے ایک انوسٹی گیشن سینٹر سے نکال کر ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا، اُس پر شبہ کیا گیا تھا، مگرکیوں؟؟ آخر کیوں؟؟؟….وہ جتنا سوچتا ‘اُتنا ہی اُلجھے جاتا۔

ممکن ہے ایک ایشیائی ہونا اس کا سبب ہو۔ نہیں ‘شاید ایک پاکستانی ہونا۔ یا پھر ہو سکتا ہے مسلمان ہونا ہی شک کی بنیاد بن گیا ہو۔

مگر؟….مگر؟ اور یہ ’مگر‘ ایسا تھا کہ اس کا سینہ جھنجھنانے لگا تھا۔ وہ اُٹھا اور آئینے میں اپنا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ اُس کی صورت میں ایسے شک کے لیے کیا کوئی پرانی لکیر باقی رہ گئی تھی۔ پلک جھپکنے کے مختصر ترین وقفے میں طنز کا کوندا آئینے کی شفاف سطح سے پھسل کر معدوم ہو گیا۔

اُس نے نگاہ سامنے جمائے رکھی۔ چہرے کی لکیروں ‘ابھاروں اور ڈھلوانوں پر تن جانے والے تناﺅ کا جالا پورے آئینے سے جھلک دینے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر اُس تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوا ‘جو اُس نے اِنٹر کا امتحان دے چُکنے کے بعد فراغت کے ایسے لمحات میں بنائی تھی جب مصوری کا جنوں اُس کے سَر میں سمایا ہوا تھا۔ یہ اُس کی اپنی تصویر تھی ‘جو ادھوری رِہ گئی تھی۔

کچے پن کی چغلی کھانے والی اِس ادھوری تصویر میں کیا کشش ہو سکتی تھی کہ اسے ابھی تک سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ اُس نے غور سے دیکھا۔ شاید ‘بل کہ یقیناً کوئی خوبی بھی ایسی نہ تھی کہ اُس تصویر کو یوں سنبھال کر رکھا جاتا۔ اُسے یاد آیا ‘جب وہ یہ تصویر بنا رہا تھا تو اُس نے اَپنے باپ سے کہا تھا؛ کاش کبھی وہ دُنیا کی حسین ترین تصویر بنا پائے۔ اُس کے باپ نے اُس کی سمت محبت سے دیکھ کر کہا تھا:

”تم بنا رہے ہو نا‘ اِس لیے میرے نزدیک تو یہی دُنیا کی خوب صورت ترین تصویر ہے“

وہ ہنس دیا تھا ‘تصویر دیکھ کر اور وہ جملہ سن کر۔

یہ جو اپنے اپنائیت میں فیصلے کرتے ہیں ‘اُن کی منطق محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔

تصویر نامکمل رہ گئی کہ اُس کا دِل اُوب گیا تھا۔ تاہم اُس کے باپ کو اپنا کہا یاد رہا تھا۔ اس نے اِس ادھوری تصویر کو اس دیوار پر سجا دیا تھا۔ بہن نے اسے یوں رہنے دیا ہوگا کہ اُس کے مرحوم باپ نے یہاں اپنے ہاتھوں سے سجائی تھی۔

یہ سوچ کر ذرا سا وہ مسکرایا اور وہاں سے ہٹنا چاہا کہ نظر آنکھوں پر ٹھہر گئی۔ واٹر کلر سے بنائی گئی اس تصویر میں اگرچہ دائیں آنکھ کے نیچے ہاتھ لرز جانے کے باعث براﺅن رنگ میں ڈوبا برش کچھ زیادہ ہی دَب کر بنانے والے کے اَناڑی ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ مگر مدہم آبی رنگوں میں تیرتی معصومیت نے آنکھوں میں عجب طلسم بھر دیا تھا۔ ایسا کہ نظر ہٹانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ تصویر ادھوری تھی۔ چہرے میں رنگ بھرتے بھرتے چھوڑ دیے گئے تھے۔ یہ اَدھورا پن اُس کے اندر اتر گیا۔ اُس کے اعصاب تن گئے اور وہ اُوندھے منھ بستر پر جا پڑا۔

”کیوں؟….آخر کیوں؟؟“

ایک ہی تکرار سے اُس کا سینہ کناروں تک بھر گیا۔ اُس نے اَپنے جسم کو دو تین بار دائیں بائیں لڑھکا کر جھٹکے دیے۔ قدرے سانسوں کی آمدورفت میں سہولت محسوس ہوئی تو ایک بڑا سا ’ہونہہ‘ اُس کے ہونٹوں سے پھسل پڑا۔ یوں ‘جیسے اُس کے تیرتے ڈوبتے بدن کو کسی نے لمحہ بھر کے لیے تھام سا لیا ہو۔

تھامنے والے ہاتھ گوگول کے تھے۔ گوگول کے نہیں ‘ اُس تصویر کے ‘جو گوگول کے ہاں پہلے مرحلے میں نامکمل رہ گئی تھی۔

شیطانی آنکھوں والی اَدھوری تصویر۔ مگر یہ بھی وہ تصویر نہ تھی جس نے اُسے تھاما تھا کہ اس کا چہرہ تو معصومیت لیے ہوئے تھا۔ فرشتوں جیسا ملائم اور اُجلا۔

یہ اِسی تصویر کا دوسرا مرحلہ تھا جب کہ وہ مکمل ہو گئی تھی۔

تصور ایک جگہ ٹھہر گیا تو اُسے گوگول کے افسانے کا وہ پادری یاد آیا جس نے سب کا دھیان شیطانی تاثرات والی آنکھوں کی جانب موڑ دیا تھا۔ اُسے اُبکائی آنے لگی تو اُس نے اپنے دھیان سے اُس تصویر کو بھی کھرچ دیا ‘اور کالج کا وہ دور یاد کرنے لگا جب ترقی پسندی اُس کے خلیے خلیے سے خوش بُو بن کر ٹپکنے لگی تھی۔

تب ایک نئی تصویر تھی جو بن رہی تھی۔

ابھی یہ تصویر نامکمل تھی کہ اُس پر انسان دوستی اور روشن خیالی کے زاویوں سے کرنیں پڑنے لگیں۔ روشن خیالی کی للک میں سب کچھ روند کر آگے بڑھنے والوں کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جلد ہی مذہبی فرائض کی بجا آوری کو قیمتی وقت کے ناحق تلف کرنے کے مترادف سمجھنے لگا تھا۔ اُس کا خیال تھا؛ ان فرائض میں صرف ہونے والا وقت کسی بھی انسان کو تسکین پہنچا کر اَمر بنایا جایا سکتا تھا۔

اس کے لیے مذہبی طرزِ احساس فقط رَجعت پسندی‘جہالت اور ذِہنی پس ماندگی کا شاخسانہ تھا۔ لہذا وہ مذہب اور اس کے متعلقات کو ایک لایعنی گورکھ دھندا یا پھر افیون قرار دیتا اور خود کو ہمیشہ اس سے دُور رکھا۔ اپنے شعبے سے کامل وابستگی نے اُسے عجب طرح کا دلی سکون عطا کیا تھا۔ اور وہ اس سے نہال تھا۔ یہی سبب ہے کہ وہ جس شہر میں نام ‘مَقام اور سکونِ قلب کا سرمایہ کما چکا تھا اور مسلسل کما رہا تھا اُسی کا مستقل باسی ہو گیا تھا۔ ایک پس ماندہ ملک کے بے وسیلہ ‘ غیر مہذب اور جاہل لوگوں کے بے ہنگم اور بے اصول معاشرے میں رہنے سے بدرجہا مناسب اُسے یہ لگا کہ وہ یہیں انسانیت کی خدمت میں جُتا رہے۔

وہ اپنے آپ کو بھول بھال کر اِس خدمت میں مگن بھی رہا، مگر ایک روز یوں ہوا کہ وہ شہر دھماکوں سے گونج اُٹھا اور سب کچھ اُتھل پتھل ہو گیا۔

جب وہ حادثے میں اعصابی جنگ ہارنے والوں کو زندگی کی طرف لا رہا تھا ‘اُسے سماجی خدمت جان کر‘کسی معاوضے اور صلے سے بے نیاز ہوکر‘ تو اُسے اس خلیج کی موجودگی کا احساس ہوگیا تھا جسے بہت سال پہلے پاٹنے کے لیے اس نے اپنے وجود سے وابستہ آخری نشانی ‘اپنے نام’ توصیف ‘کو بدل کر ’طاﺅژ‘ ہو جانا بہ خُوشی قبول کر لیا تھا۔

اُنہی دِنوں ڈاکٹر طاﺅژ کی ملاقات کیتھرائن سے ہوئی تھی جو اپنے پہلے شوہر کے چھوڑ کر چلے جانے کے باعث شدید نفسیاتی دباﺅ سے گزر رہی تھی۔ اس نہایت روشن خیال اور سلجھی ہوئی خاتون نے ایک روز اُسے پروپوز کر دیا۔ وہ اپنے طور پر اس قدر مگن تھا کہ اس رشتے کو بھی اضافی سمجھتا رہا تھا۔ کچھ اچھی لڑکیاں اس کی زندگی میں آئی ضرور تھیں مگر اتنی دیر کے لیے ‘جتنی کہ دونوں میں سے کسی ایک کو ضرورت ہو سکتی تھی۔ لہذا جب ضرورت پوری ہورہی تھی تو شادی کے پاکھنڈ کا کیا جواز ہو سکتا تھا۔

مگر عجب یہ ہوا کہ کیتھرائن کی پروپوزل کو اس نے بلاجواز قبول کر لیا تھا۔

کسی کو چاہنے لگنا اور کسی سے دور ہو جانا عجب طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عین آغاز میں دلیلیں نہیں مانگتے‘ فیصلے مانگتے ہیں۔ فیصلہ ہو جائے تو سو طرح کی دلیلیں نہ جانے کہاں سے آ کر دَست بستہ سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔

فیصلہ ہوا تو شادی بھی ہو گئی۔ پھر اُن کے ہاں اوپر تلے دو بیٹے ہوئے۔ دونوں ہو بہو اپنی مام جیسے تھے۔ راجر اور ڈیوڈ۔ دونوں کے نام کیتھی نے رَکھے۔ کیتھرائن کو وہ پہلے روز ہی سے کیتھی کہنے لگا تھا کہ اُس کی صورت ہالی ووڈ کی دِلوں میں بس جانے والی اداکارہ کیتھرائن ہیپبرن سے بہت ملتی تھی اور سب اُس خوب صورت فن کارہ کو کیتھی کہتے تھے۔

وہ مکمل طور پر اُس سوسائٹی کا حصہ ہو کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس قدر مطمئن کہ حادثے کے بعد بھی ناموافق ردِعمل کے باوصف وہ اس فریضے کو اِنسانیت کی خدمت کا تقاضا سمجھ کر ادا کرتا رہا۔ حتّٰی کہ خفیہ والوں نے اُسے دھر لیا۔

کئی روز تک اُس سے پوچھا پاچھی ہوتی رہی۔ پھر وقفے پڑنے لگے۔ طویل وقفے۔ اِتنے طویل کہ اُسے یقین ہو چلا تھا کہ اُسے فالتو کاٹھ کباڑ جان کر اس سیل میں پھینک دینے کے بعد وہ سب بھول گئے تھے۔ نہ صرف اُسے اس سیل میں پھینکنے والے بھول چکے تھے‘ کیتھی‘راجراور ڈیوڈ کو بھی وہ یاد نہ رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ سب اچانک یوں آ گئے‘ جیسے بھولی ہوئی کوئی یاد آیا کرتی ہے۔

پہلے اُسے یہ بتانے والے آئے کہ اگلے چار روز میں کسی بھی وقت اُسے اُس کے اپنے وطن کے لیے ڈی پورٹ کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اپنے لہجے کو قطعاً مہذب نہیں کیا تھا جیسا کہ امریکن اکثر کر لیا کرتے ہیں۔ اُس نے انگریزی کے اس مختصر مگر کھردرے جملے سے ’اَون کنٹری ‘کے الفاظ چن کر اُنہیں غرارہ کیے جانے سے ملتی جلتی آواز کے ساتھ دہرایا۔

ایک تلخ سی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی جس کے باعث اُس کے عصبی رِیشوں کی گانٹھوں کی تانت بڑھ گئی اور اسے پژمردگی رگیدنے لگی۔

جب وہ پوری طرح نڈھال ہو چکا تو کیتھی‘راجراور ڈیوڈ آگئے۔ وہ آتے ہی اُسے ایک ٹک دیکھتی رہی۔ پھر اُسے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور کَہہ نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ کچھ کہے بغیر ایک فیصلہ کرکے چپ چاپ بیٹھ گئی تو سناٹا سارے میں گونجنے لگا۔ وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بچے کبھی اُس کے قریب نہیں رہے تھے۔ اُس کا خیال تھا ‘ایسا اس کی مصروفیات کے سبب تھا۔ تاہم اب جووہ منھ موڑے کھڑے تھے تو یوں کہ صدیوں کا فاصلہ پوری شدّت سے محسوس ہونے لگا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ خود نہ آئے تھے ‘اُنہیں لایا گیا تھا۔ اُنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اندر سے باہر چھلکتی اُکتاہٹ نہیں چھپائی تھی۔ اُنہیں دیکھتے ہی اُس نے افسوس کے ساتھ سوچا تھا؛ کاش کیتھی انہیں نہ لاتی۔

اور جب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تو وہ اسی دُکھ کی شدّت کے ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا؛ کاش کیتھی کبھی نہ آتی۔ نہ دیکھنے کی خواہش کے ساتھ وہ جب آخری بار اُسے دیکھ رہی تھی تو وہ کیتھی کے یوں چلے آنے کا مدعا سمجھ چکا تھا۔

اُن کا فیملی لائر کچھ پیپرز اگلے روز شام تک بنا لایا۔ وہ چاہتا تھا کہ ڈِی پورٹ ہونے سے پہلے پہلے وہ اُن پر دَست خط کر دے۔ اُس نے ساری بات توجہ سے سنی۔ شاید وہ دست خط کر ہی دیتا کہ اس پر ذہنی دَباﺅ کا شدید دورہ پڑا۔ اس قدر شدید کہ وہ لائر پر برس پڑا۔ جب وہ چلا گیا تو اُسے خیال آیا کہ سارے پیپرز چاک کر کے اُس کے منھ پر دے مارتا تو اُس کے اَندر کا اُبلتا غصہ کچھ مدھم پڑ سکتا تھا۔ اس نے اگلی ملاقات پر ایسا ہی کرنے کے لیے سارے پیپرز سنبھال کر رَکھ لیے۔ لیکن اس کے بعد اسے ملنے کوئی نہ آیا۔ یہاں تک کہ اسے ایئرپورٹ لے جایا گیا۔ جہاز میں سوار ہوتے ہوئے اس پر کھلا کہ ایک سو پچیس دوسرے پاکستانی بھی ڈی پورٹ کیے جارہے تھے۔

دُنیا بھر کے میڈیا والے سب کی تصویریں اور ٹیلی رپورٹس بنارہے تھے۔ وہ سب مجرم ثابت نہیں ہوئے تھے، مگر اُنہیں امریکہ سے نکالا جا رہا تھا۔ یوں‘ کہ جیسے وہی مجرم تھے۔ ساری رپورٹس براہ راست چلائی گئیں۔ اخبارات کی زینت بنیں۔ ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز انہیں کئی روز تک وقفے وقفے سے چلاتے رہے کہ یہ ساری کارروائی دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر مہم جوئی کا حصہ تھی۔

وہ یہ سارا تماشا نہ دیکھ سکا کہ اُسے ائیر پورٹ ہی سے سر کار نے حفاظت میں لے لیا تھا۔ ایک بار پھر بے ہودہ سوالات کا ناقابل برداشت سلسلہ شروع ہوا تو ختم ہونے ہی میں نہ آتا تھا۔ یہاں والے اُن سوالات میں زیادہ دِل چسپی رکھتے تھے جو دورانِ تفتیش وہاں پوچھے جاتے رہے تھے۔ اُس نے اُنہیں صاف صاف بتا دیا کہ انہیں علی شامی نامی ایک ایسے عربی النسل شخص میں دِل چسپی تھی جو اُس کے وہاں قیام کے آغاز کے عرصے میں جیمس بلڈنگ کے اُس فلیٹ میں رہتا تھا جس کا دروازہ عین اس کے فلیٹ کے سامنے تھا۔

علی شامی بعد ازاں سکونت بدل گیا تھا۔ اُس کا طرزِ عمل اُسے کبھی گوارا نہ لگا تھا کہ اُس کے اندر عجب طرح کی تنگ نظری ہلکورے لیتی رہتی تھی۔ پھر یہ کہ وہ اکثر اس کے نام کے توصیف سے طاﺅژ ہو جانے پر شدید طنز کیا کرتا تھا۔ بقول اُس کے وہ ہوپ لیس کیس تھا۔ جب کہ اسے علی شامی کا یوں طنز کیے چلے جانا بہت کَھلتا تھا۔ لہذا ابھی وہ کہیں اور شفٹ نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں ممکنہ حد تک دُور ہو چکے تھے۔

بعد میں رابطے کی ضرورت تھی نہ کوئی صورت نکلی۔ جب وہ اُسے تیز روشنیوں کے سامنے بٹھا کر مسلسل جگائے رکھنے پر بھی اِس سے زیادہ کچھ نہ اُگلوا پائے تو انہوں نے سوالات روک دیے تھے، مگر تذلیل کا سلسلہ ایسا تھا کہ رُکتا ہی نہیں تھا۔ تاہم اُدھر جو ختم ہوگیا تھا تو یہ اِدھر بھی آخر کار انجام کو پہنچا۔

جب یہ تکلیف دِہ سلسلہ تمام ہوا اور اسے جانے کی اجازت مل گئی تو وہ خلوص نیت سے چاہنے لگا تھا کہ کاش یہ سلسلہ یونہی دراز ہوئے چلا جاتا۔ ذلیل ہوتے رہنے کی عجب خواہش اب معمول کی زندگی میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ یہاں معمول کی زندگی تھی بھی کہاں؟ اس کے یتیم بھانجوں کا کہنا تھا کہ جب ہر طرف بھوک بے روز گاری اور جہالت ننگا ناچ رہی ہو تو وہاں جیو اور جینے دو کی تمنا سے دہشت اُگ ہی آیا کرتی ہے۔

اَپنی بیوہ اکلوتی بہن کے ہاں پڑے پڑے اُسے ایک ماہ ہو گیا تو اس نے اَپنی بنائی ہوئی نامکمل تصویر کی آبی آنکھوں میں تیرتی معصومیت دیکھی جن پر گوگول کے افسانے کی تصویر کی شیطانی آنکھیں حاوی ہو گئیں تھیں۔ اس قدر حاوی کہ فرشتوں جیسا معصوم چہرہ کہیں تحلیل ہو چکا تھا۔ اُس نے ان دونوں تصویروں کا خیال جھٹک دیا تو ایک تیسری تصویر خود بخود اُس کے تصور میں اُبھرنے لگی۔ آسکر وائلڈ کے ڈورئن گرے کی وہ تصویر جو اس نے ایسے کمرے میں رَکھ دی تھی جو مقفل تھا۔ عجب تصویر تھی کہ ڈورئن کی ساری خباثتوں کو کشید کر کے خود مکروہ ہو رہی تھی، مگر ڈورئن کو ویسے ہی جواں اور خوب صورت رکھے ہوئے تھی جیسا کہ مصور ہال ورڈ نے تصویر بناتے ہوئے اُسے دیکھا تھا۔ اس تصویر کو سوچتے ہی ساری گرہیں کُھل گئیں۔

اُس روز پہلی بار اُس نے اپنے بھانجوں کو غور سے دیکھا تھا جو ابھی ابھی نماز پڑھ کر پلٹے تھے۔ پھر وہ دِیر تک اُنہیں آنکھیں چوپٹ کیے خالی دِیدوں سے دیکھتا رہا۔ حتّٰی کہ اُس کی نظریں دُور خلا میں کٹی پتنگ کی طرح ڈولنے لگیں۔ اُس کی بہن نے اُس کے چہرے پر کم ہوتے تناﺅ کو غنیمت جانا اور اُس کے سر کے بالوں میں اُنگلیاں پھیرتے ہوئے وہ بات کہہ دینا چاہی جو پہلے روز ہی وہ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر مناسب وقت تک اُسے ٹالنے پر مجبور ہوتی رہی تھی۔ اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہوئے اور رُک رُک کر اُس نے پوچھا:

”توصیف بھائی ‘ایک بات کہوں؟“

بہن کے ملائم لہجے نے اُس کے دِل میں گداز بھر دیا تھا۔ اُس نے بہن کو دیکھا ‘محبت کی عجب پھوار تھی کہ اُس کا چہرہ کِھلے گلاب کی طرح مہکنے لگا تھا۔ کہا:

”کہو’’……….اور اُس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔

”بھائی، اَب بھابی اور بچوں کو بھی یہاں بلا ہی لیں۔

یہ سنتے ہی جیسے اُس کے اندر سب کچھ تلپٹ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر شدید دورے کی زَد پر تھا۔ اور اُسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے اُس کی ساری نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ اپنے آپ میں نہ رہا اور ایک گنوار کی طرح چیخ کر کہا:

”اُن ذلیلوں کو یہاں بلوا لوں؟ جارح قوم کی ذلیل کتیا کے ذلیل پِلوں کو؟“ پھر نہ جانے وہ کیا کیا ہذیان بکتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ وہ نڈھال ہو کر اوندھا گر گیا۔

آنے والے روز وہ کچھ بتائے بغیرکہیں نکل گیا۔ اُس کے ہاتھ میں وہی پیپرز تھے جو اُسے لائر کے منھ پر دے مارنا تھے۔ یہ پہلا روز تھا کہ وہ اپنی خواہش سے باہر نکلا تھا۔ جب وہ واپس پلٹا توبہت ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اُس کے پاس سوچنے اور کرنے کو کچھ نہ رہا تو آرٹسٹ ہال ورڈ کی بنائی ہوئی وہ تصویر دھیان میں آ گئی جو بہ ظاہر خوبصورت نظر آنے والے کی ساری خباثتیں چُوس کر خود مکروہ ہو گئی تھی۔ اس تصویر کا خیال آتے ہی اُسے اِردگرد کا سارا منظر حسین دِکھنے لگا ‘ مہکتا ہوا اور رنگ برساتا ہوا۔ اگلے روز وہ عین اُس وقت اُٹھا جس وقت اُس کے بھانجے اُٹھا کرتے تھے۔

بہن اَپنے بھائی کے اندر اِس تبدیلی کو دیکھ کر خُوش ہو رہی تھی، مگر جب اُنہیں واپسی میں دیر ہونے لگی تو اُسے ہول آنے لگے۔ اِس ہولا جولی میں وہ مسجد کے بھی کئی پھیرے لگا آئی۔ وہ تینوں وہاں نہیں تھے۔ جب وہ پلٹے تو اُس کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ مگر وہ اس سے بے نیاز اپنے بدنوں سے بے طرح پھوٹ بہنے والے مرغوب مشقت کے پسینے کو پونچھے جاتے تھے اور آپس میں مسلسل چہلیں کر رہے تھے۔

یوں ہی اٹکھیلیاں کرتے کرتے وہ تینوں جب اس نامکمل تصویر تک پہنچے جس کی آنکھوں میں آبی معصومیت تیرتی تھی تو ڈاکٹر توصیف یہ دیکھ کر دَنگ رہ گیا تھا کہ وہ تو ایک مکمل تصویر تھی۔ بالکل ویسی ہی جس کے ساتھ آسکر کے کردار ڈورئن نے اپنی روح کا سودا کر لیا تھا۔ معاشرے کی ساری خباثتیں چوس لینے کا وصف رکھنے والی مکمل تصویر۔

یہی وہ لمحہ تھا کہ اُس کے عصبی ریشوں کی ساری فالتو گانٹھیں کُھل گئیں اور جہا ں جہاں ان گرہوں کو ہونا چاہیے تھا سلیقے سے سج گئیں۔ ساری کسل مندی فاصلے پر ڈھیر پڑی تھی۔ اور وہ بھانجوں کے بازﺅوں پر مچلتی مچھلیوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا جو تیرتی گانٹھوں جیسی لگ رہی تھیں۔

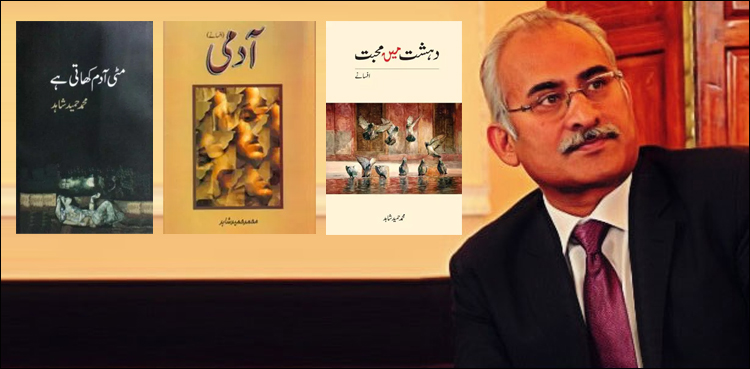

محمد حمید شاہد کی یہ کہانی "نائن الیون” کے بعد پیدا ہونے والی صورتِ حال اور رویوں کی عکاس ہے