ملکہ صاحبہ کے نوکروں کا کچھ حال آپ نے سنا۔ ان میں اور مجھ میں صرف یہ فرق ہے کہ خاکسار راہِ فرار اختیار نہیں کرسکتا۔ زندگی میں بعض ایسے موقعے بھی آئے۔ جب خاکسار نے جھگڑنے کی کوشش کی مگر رانی جی نے فوراً یہ کہہ کر منہ بند کردیا کہ اگر وہ مجھ سے شکایت نہ کریں تو اور کس سے کریں۔ کوئی اور ان کی کیوں سنے گا۔ اور یہ کہ گائے اسی کھونٹے کے زور پر جس سے وہ بندھی ہوتی ہے، بدکتی ہے۔

Tag: مزاحیہ مضمون

-

ذکر اُس پری وَش کا

پیدائش پٹیالہ کے ایک دیوان خاندان میں ہوئی۔ تاریخِ پیدائش مت پوچھیے کہ صنفِ نازک کی حد تک اس سوال کا پوچھنا خلافِ تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر اس موضوع پر کوئی احمق سوال کر ہی بیٹھے تو بزرگوں کے قول کے مطابق یہ صنف تاریخ تو یاد رکھتی ہے مگر سنہ بھول جاتی ہے۔کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر انسان کا حافظہ خراب ہو تو وہ زیادہ دیر تک جوان رہ سکتا ہے۔اس بات کا ثبوت کہ پری وَش کی ولادت واقعی دیوانوں (یعنی وزیروں) کے خاندان میں ہوئی۔ اس بات سے بھی ملتا ہے کہ بات کرتے ہوئے موصوفہ خود کو صیغہ واحد کے بجائے صیغہ جمع سے تعبیر کرتی ہیں، مثلاً ہم نے ایسا کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا فیصلہ ہے کہ یہی ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور کو کسی معاملے میں برتری حاصل نہ ہونے دینے کی خُو، گو ایسا کرنے سے کوئی خوبی ثابت نہ ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ان کے سامنے یہ دعویٰ کرے کہ اس کے لڑکے ایسے سرپھرے ہیں کہ دن میں دس روپے کی پتنگیں اڑادیتے ہیں، تو پری وَش فوراً بے پر کی اڑانے لگتی ہیں کہ ان کی لڑکیاں اپنے اس شوق کو پورا کرنے میں ایک دن میں بیس بیس روپے صرف کر دیتی ہیں۔تاجپوشی اور تخت نشینی ان کی 44ء میں ہوئی۔ جب راوی زرّین شیروانی اور آہنی تلوار کرایہ کی لے کر اس تقریب میں شریک ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارے سسر صاحب مرحوم ہوکر ہم کو محروم کرگئے تھے، ان حقوق سے جو فرزندی میں لینے کے بعد خاکسار کو حاصل ہوسکتے تھے۔ بہرحال پَری وَش کی تخت نشینی کے بعد ان کا راج شروع ہوا، جو اب تک جاری و ساری ہے۔ عنانِ حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کر رکھا ہے جس میں ایک صاحب، ایک بی بی اور ایک غلام ہونے کے باوجود غلاموں کی تعداد دو ہے۔ممکن ہے اب آپ یہ سمجھنے لگیں کہ رانی جی کے تعلق سے خاکسار غیرجانبدارانہ رویہ اختیار نہیں کرسکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ موصوفہ کا شمار حسینانِ جہاں میں ہونا چاہیے۔ سرو قد، متناسب جسم، سرخ و سپید رنگت، تابناک چہرہ، آہو چشم، ایک ماہِ کامل۔ زندگی میں جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو ایک لڑکی تھی۔ قیس کی لیلیٰ سے زیادہ خوبصورت اور فرہاد کی شیریں سے بڑھ کر شیریں۔ لڑکی جو عورت پھر ماں بنی، گھر کی مالک، گھرانے کی رانی، جس کی حکمرانی میں سرکشی اور بغاوت شرم سے پانی پانی۔ جس کا حکم نادرشاہی، جس کے فرامین اَٹل، جس کا غصہ گھر بھر کو لرزہ براندام کردے، جس کے رعب سے سر اور کمر جھکے رہیں۔ جس کی حشم ناکیوں سے گھر کا کتا بھونکنا بند کرکے اور دم دبا کر پلنگ کے نیچے پناہ ڈھونڈے اور خاندان کے افراد تتر بتر ہو کر سراسیمگی کی حالت میں گھر کے کونوں اور گوشوں میں سہم کر سمٹ جائیں۔ غرض شان اس پَری وَش کی شاہانہ، انداز تحکمانہ، لہجہ بیباکانہ، جب لب ہائے شیریں متحرک ہوں، یعنی یہ کھولیں اپنا دہانہ، تو اپنے الفاظ کی روانی کے سامنے تھم جائے۔ ٹینی سن کی پہاڑی ندی کا پانی اور چون و چرا کرنے کاجذبہ بھسم ہوجائے مانند پروانہ!جب اس رنگین قیامت کا عتاب شباب پر ہو تو آواز ایسی بلند کہ ٹیلیفون کا توسط غیر ضروری محسوس ہو۔ کانوں کے پردے ہل جائیں اور اڑوس پڑوس کی پردہ والیاں بھی پردے پرے کرکے اپنے اپنے آشیانوں سے باہر نکل پڑیں۔جب سے رانی جی نے چابیوں کا گچھا کمر میں لٹکانا شروع کیا ہے گھر میں سخت قسم کا کنٹرول عائد ہوگیا ہے۔ جہاں ہر چیز کسی مقفل الماری، صندوق، کمرہ یا میز کی دراز میں ہو تو ان کی اجازت یا ایما کے بغیر تنکا بھی اِدھر سے ادھر نہیں ہوسکتا اور خادم کو سگریٹ ماچس وغیرہ کے لیے گھر کے کتے کی طرح دم ہلانی پڑتی ہے۔ان کے دورِ حکومت میں خاندان کے اراکین میں دو کا اضافہ ہوا اور مالک یعنی اس اوپر والے کی مرضی سے دونوں چاند کی ٹکڑیاں ثابت ہوئیں۔ اس طرح ملکہ صاحبہ اولادِ نرینہ سے محروم ہیں اور ہمیشہ خاکسار کو اس کمی کے لیے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ جب صاحبزادیاں امتحانوں میں اونچے درجے حاصل کرکے پاس ہوتی ہیں یا کوئی اور قابل ستائش کام انجام دیتی ہیں تو بتلایا جاتا ہے کہ آخر ان کی رگوں میں ان کا ہی خون ہے اور اگر شاذ و نادر وہ کبھی ضد کرتی ہیں یا کسی بات پر اڑ جاتی ہیں تو ان بچیوں کی رگوں میں خالص میرا خون دورہ کرنے لگتا ہے۔رانی صاحبہ کو اپنی رعایا سے جو کم و بیش خاکسار پر مشتمل ہے، یہ شکایت ہے کہ ان کو انتظامِ خانہ داری کی ہر ذمہ داری سے نپٹنا پڑتا ہے جب کہ راوی دفتر میں ٹانگیں پھیلائے گلچھڑے اڑاتا رہتا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق دفتر کا کام محض غپ شپ لڑانے، چائے پینے، اناپ شناپ بکنے، نیچے والوں کو دھمکانے اور اوپر والوں کے سامنے بھیگی بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنے، اور فائلوں پر کچھ الٹے سیدھے دستخط کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جب کبھی مجھے دفتر سے آنے میں دیر ہوجاتی ہے تو ملکہ صاحبہ میرے انتظار میں بیزار، برسرپیکار، مرنے مارنے پر تیار۔ جب مجھ پر بڑھاپے میں آوارہ گردی کا الزام دھرتے ہوئے، دفتر کے کام کے متعلق اپنے نظریے کو باآوازِ بلند بیان فرمانے لگتی ہیں تو میں نہایت ادب سے ان کے حضور میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر بیٹھتا ہوں کہ اگر بیگم صاحبہ کے ان خیالات کی بھنک محکمہ فنانس کے کسی عہدہ دار کے کانوں میں پڑگئی تو خادم کی جگہ تخفیف میں آجائے گی اور وہ بے روزگار ہو جائے گا اور سرکار کے دربار میں جو خراج مہینے کی پہلی تاریخ کو پیش کیا جاتا ہے اس سے حضور کو ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس پر ملکہ صاحبہ کچھ دیر کے لیے رک تو ضرور جاتی ہیں مگر روایتی رخصتی ٹھوکر کے طور پر یہ فرماتی ہیں کہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خاکسار نے اچھی منطق تراشی ہے۔ان کو خادم سے یہ بھی شکایت ہے کہ جب وہ ان الٹی سمجھ والے نوکروں کو سیدھی طرح کام کرنے کے لیے تنبیہ کر رہی ہوتی ہیں تو اس نازک موقع پر خاکسار کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ شکایت درست اور بجا ہے مگر خاکسار کو اس فروگزاشت کی صفائی میں یہ عرض کرنا ہے کہ جب ملکہ صاحبہ نوکروں سے عالمِ غیض و غضب میں مخاطب ہوتی ہیں تو ایسے موقع پر میرا کچھ کہنا سننا نقار خانے میں طوطی کی آواز سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوسکتا۔ علاوہ ازیں جس نوکر کو بڑی سفارشوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور بڑی ناز برداری سے رکھا جاتا ہے اس کو ملازمت چھوڑ دینے کے لیے اکسانے میں بھلا میں کیونکر شریک ہوسکتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ رانی جی کے راج میں بہت سے نوکر ہماری ملازمت چھوڑ کر چلے گئے۔ ان میں سے ایک پچھلی جنگ کے موقع پر فوج میں بھرتی ہوگیا، تنگ آمد بجنگ رفت!پچھلے 23 سال گزارنے کے بعد یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ زندگی کی الجھنیں کم مگر زندہ رہنے کی بہت بڑھ گئی ہیں۔ خاکسار کو اب پوری طرح یقین ہوگیا ہے کہ یہ دنیا عورتوں کی ہی ہے۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو پہلا سوال جو پوچھا جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بچہ کی ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ جب وہ شادی کرتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت دلہن ہے۔ اور جب وہ مرجاتا ہے تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرنے والے نے بیوہ کے لیے کیا چھوڑا؟اس دنیا کی بس یہی ریت ہے۔ خادم اس دنیا میں اب تک جو حاصل کرچکا ہے وہ محض تجربہ ہے جس کے حصول میں اس دھات کی عمر میں پہنچ گیا ہے جس میں پیروں میں سکہ، منہ میں سونا اور بالوں میں چاندی بھر جاتی ہے۔ خود پری وَش میں اب پختگی کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ مگر ان کا رخِ روشن اب بھی تابناک ہے۔ جلالِ شاہانہ برقرار ہے۔ مگر ان کے خیالات، ان کی حرکات اور ان کی پالیسی جس جذبہ کے تحت تشکیل پاتی ہے وہ ماں کی محبت کا جذبہ ہے۔ ان کے دل میں اس بے لوث محبت کے انمول خزانے پنہاں ہیں اور آنکھوں میں اس محبت کے دریا لہریں مارتے ہیں۔ گرانی اور ملاوٹ کے جس دور سے ہماری زندگی گزر رہی ہے اس میں بھی ان کی بے پناہ نگرانی کے باعث صاف ستھرا رزق ہم کو میسر آرہا ہے۔ رانی جی کو جب میں ماں کی محبت کے روپ میں دیکھتا ہوں تو اس چھتری والے کے حضور میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ ان کی حکومت ہم پر قائم و دائم رہے۔آپ شاید مسکرا رہے ہیں کہ آمرانہ حکمرانی کی اس لمبی چوڑی داستان کے بعد یہ کیا؟ اس کے جواب میں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ،اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھوتم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنادے(معروف مزاح نگار بھارت چند کھنہ کی شگفتہ تحریر) -

الف سے الہ آباد اور امرود

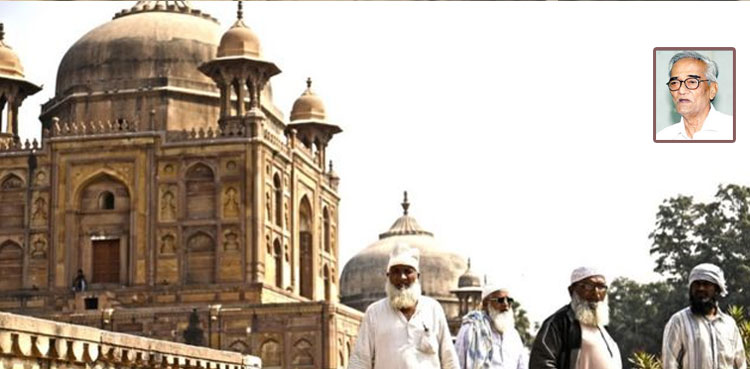

ہم جس شہر میں بھی جاتے ہیں اگر وہاں ذرا سی بھی فرصت میسر آ جائے تو اس شہر میں بیٹھ کر خود اسی شہر کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں۔ پچیس برس پہلے جب ہمیں پہلی بار الہ آباد جانے کا موقع ملا تو ایک صبح گنگا، جمنا اور سرسوتی کے سنگم پر جانے سے پہلے ہم نے حسبِ عادت الہ آباد کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔

پچھلے دنوں ہم پرانے کاغذات کو الٹ پلٹ رہے تھے تو ان میں سے یہ بھولی بسری تحریر بھی نکل آئی جسے تبدیلیٔ ذائقہ کے طور پر ہم اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

الف سے الہ آباد، الف سے اکبر، الف سے امرود، الف سے آنند بھون… اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو الف سے شروع ہو کر الہ آباد پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے اعجاز حسین، امرناتھ جھا، احتشام حسین، امیتابھ بچن اور اوپندر ناتھ اشک۔

اب تو خیر سے الہ آباد میں الف سے شروع ہونے والی چیزوں کی بہتات ہو گئی ہے لیکن ایک زمانہ تھا جب اکبر الہ آبادی کو بھی یہ شکایت لاحق ہو گئی تھی…

اب الہ آباد میں ساماں نہیں بہبود کے

واں دھرا کیا ہے بجز اکبر کے اور امرود کےذرا ان دنوں کے بارے میں سوچیے جب الہ آباد میں خود اکبر الہ آبادی بھی نہیں ہوا کرتے تھے اور الہ آباد کو سارے ملک میں شہرت دلانے کی ذمہ داری بیچارے امرودوں کے کندھوں پر تھی (اگر امرود کے کندھے ہوتے ہوں تو)۔ ان دنوں الہ آباد بھی امرود جتنا ہی ہو گا، بلکہ بعضے امرود تو الہ آباد سے بھی بڑے ہوں گے۔

شہروں کے بسنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور الہ آباد کے بسنے کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ لوگ یہاں پہلے امرود کھانے کے ارادہ سے ہی آئے اور اتنے دنوں تک امرود کھاتے رہے کہ ان کے بال بچّے پیدا ہو گئے۔ یہاں بچّے اس لئے پیدا ہو گئے کہ آدمی چوبیسوں گھنٹے تھوڑا ہی امرود کھا سکتا ہے۔ اسے دوسرے ضروری کام بھی تو کرنے پڑتے ہیں اور بال بچّے پیدا کرنا تو ہم ہندوستانیوں کا سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔

یہ بات ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اکبر الہ آبادی کا کلام ضرور پڑھا ہے لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی میں ہم نے کبھی الہ آباد کے امرود کھائے بھی ہیں یا نہیں۔ پٹنہ جاتے ہوئے اس شہر سے ہم کئی بار گزرے ہیں اور ہر بار الہ آباد کے ریلوے اسٹیشن سے امرود خریدے ہیں لیکن بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ امرود الہ آباد کے نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شہر کا ریلوے اسٹیشن اس شہر کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ تو خود ایک بھاگتا ہوا شہر ہوتا ہے۔

یوں بھی ریلوے اسٹیشن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں شہر کے گھٹیا مال کو بیچنے کا نہایت اعلی انتظام ہوتا ہے۔ الہ آباد کے امرود کھانے ہوں تو ریلوے اسٹیشن سے اتر کر سیدھے امرود کے کسی باغ میں چلے جاؤ۔ پھر کسی اچھے سے پیڑ پر لگے ہوئے کسی اچھے امرود کو تاک کر پتھر کی مدد سے گراؤ اور اس سے پہلے کے باغ کا مالی تمہیں پکڑنے کے لئے آئے، امرود سمیت وہاں سے فرار ہو جاؤ۔ الہ آباد کے اصلی امرودوں کو کھانے کا یہی طریقہ ہے۔ کسی بھی پھل کے ذائقہ میں جب تک مالی کا ڈر شامل نہ ہو تب تک مزہ نہیں آتا۔ ہمارے بچپن کا مشاہدہ تو یہی کہتا ہے۔

ایک بار ہم نے الہ آباد کے ریلوے اسٹیشن پر امرود بیچنے والے سے پوچھا، ’’میاں! کیا یہ امرود الہ آباد کے ہی ہیں؟‘‘

بولا ’’جی نہیں، فیض آباد کے ہیں۔‘‘

’’پھر الہ آباد کے امرود کہاں ملیں گے؟‘‘ ہم نے پوچھا۔

بولا ’’الہ آباد کے سوائے ہر جگہ مل جائیں گے۔ ویسے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟‘‘

ہم نے کہا ’’دہلی سے آ رہے ہیں۔‘‘

بولا ’’الہ آباد سے روزانہ ڈھیروں امرود دہلی جاتے ہیں۔ آپ کو وہیں مل جائیں گے۔ یوں بھی الہ آباد کی ہر اچھی چیز دہلی جا کر ہی پنپتی ہے۔ چاہے وہ امرود ہوں یا آنند بھون کے باسی۔‘‘

ہم مایوس ہو کر ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں واپس آ گئے تو ساتھی مسافر نے کہا، ’’یہ کیا آپ الہ آباد کے امرودوں کے چکر میں پڑ گئے۔‘‘ ہم نے کہا، ’’بس ذرا چکھ کے دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔‘‘

مسافر بولا ’’بالکل ملیح آباد کے آموں جیسا ہوتا ہے۔‘‘ اس پر دوسرے مسافر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ’’جی نہیں! ان کا ذائقہ تو ناگپور کے سنگتروں جیسا ہوتا ہے۔‘‘ تب تیسرا مسافر بیچ میں کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ ہم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ’’آپ ان کے ذائقہ کے بارے میں کچھ نہ بولیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنے والے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ الہ آباد کے امرودوں میں آگرہ کے پیٹھے کا ذائقہ ہوتا ہے۔ غنیمت ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ الہ آباد کے امرود کھاؤ تو یوں لگتا ہے جیسے آپ دلّی کی نہاری کھا رہے ہوں۔‘‘

ایک بزرگ بیچ میں بول پڑے ’’میاں سچ تو یہ ہے کہ تم میں سے کسی نے بھی آج تک الہ آباد کے امرود نہیں کھائے ہیں۔ اگر کھائے ہوتے تو یوں بہکی بہکی باتیں نہ کرتے۔ تم لوگ تو صرف اپنے سفر کو آسان بنانے کے لئے اپنے پسندیدہ ذائقوں کو امرودوں کے ذائقہ میں ملاتے چلے جا رہے ہو۔ یوں بھی الہ آباد وہ شہر ہے جہاں تین دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اب اگر تم بھی الہ آباد کے امرودوں کی مدد سے کئی ذائقوں کا سنگم بنا رہے ہو تو کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔‘‘

ہم نے کہا، ’’اب میل ملاپ اور سنگم وغیرہ تو صرف دریاؤں میں ہی پایا جاتا ہے ورنہ انسانوں میں تو یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔‘‘

بزرگ بولے ’اور الہ آباد اس بھولی بسری گنگا جمنی تہذیب کا مرکز رہ چکا ہے۔ فراقؔ زندگی بھر اپنے نام کے ساتھ گورکھپور کا دم چھلہ لگاتے رہے لیکن رہے الہ آباد ہی میں۔ حیدرآباد میں ایک سڑک ہے جس کا نام ’’جگر مراد آبادی روڈ‘‘ ہے (شاید اب بھی ہو) جو لوگ اردو شاعری سے واقف نہیں ہیں وہ حیرت کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں مراد آباد کی روڈ کہاں سے آ گئی۔ مراد آباد والے اسے یہاں سے اٹھا کر کیوں نہیں لے جاتے۔ کیا مراد آباد میں سڑکوں کی اتنی فراوانی ہے کہ وہاں کی سڑکیں دوسرے شہروں کو دی جانے لگی ہیں۔

شہر صرف سڑکوں اور عمارتوں سے نہیں بنتا۔ اس شہر میں بسنے والوں کے رہن سہن کے انداز اور رنگ ڈھنگ سے بنتا ہے اور اچھا شہر وہی ہوتا ہے جو باہر سے جتنا آباد نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہاں کے بسنے والوں کے دلوں کے اندر بھی آباد نظر آئے اور حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بسنے والا شہر باہر بسے ہوئے شہر سے کہیں زیادہ بڑا اور با رونق ہوتا ہے۔ پھر الہ آباد ایک ایسا شہر ہے جو کسی زمانہ میں آزادی کی تحریک کا مرکز رہا ہے۔ ایک زمانہ میں تو یہ سارے دیش کے باسیوں کے دلوں میں آباد رہا کرتا تھا، الہ آباد پہلے سوچتا تھا اور سارا دیش بعد میں اس پر عمل کرتا تھا۔ آپ اسے صرف امرودوں کے حوالے سے ہی کیوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔‘‘

ہم جیسوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم دماغ سے نہیں بلکہ پیٹ سے سوچتے ہیں۔ چنانچہ اس بات چیت کے بعد ہم نے امرود (صرف الہ آباد کے) کھانے سے توبہ کر لی۔ اب اکبر الہ آبادی اور فراق گورکھپوری کی شاعری کو پڑھ کر اور امیتابھ بچن کی فلموں کو دیکھ کر امرودوں کا مزہ لوٹتے ہیں لیکن جی چاہتا ہے کہ اے کاش الہ آباد کا گنگا جمنی سنگم کبھی ہمارے معاشرہ کو پھر سے سیراب کر دے۔

(بھارت سے تعلق رکھنے والے اردو کے معروف مزاح نگار مجتبیٰ حسین کے قلم سے)

-

’’خدمتِ خلق کا جذبہ کیوں مر گیا؟‘‘

میری بیماری اچھلتی کودتی، چھلانگیں لگاتی ہوئی جب کئی ہفتے عبور کرگئی تو مجھے شک ہونے لگا کہ ڈاکٹر حضرات کو خدمتِ خلق سے کوئی دل چسپی نہیں ہے۔

ان کی حالت اس عورت سے بہتر نہیں ہے جو شوہر کے لیے کھانا تیّار کرتی ہے۔ شام کو سبزی وغیرہ لاتی ہے اور صبح دودھ کے ڈپو کی لمبی قطار میں دو بوتلیں لانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتی ہے۔ عام اصطلاح میں اسے گرہست کی خدمت کہا جاتا ہے لیکن گرہستن سے پوچھا جائے تو وہ اسے اکتا دینے والی روٹین کا نام دیتی ہے۔

میرا خیال تھا اور افسوس ناک حد تک غلط خیال تھا کہ ڈاکٹر جب مریض کی خدمت کرتے ہیں تو اسے انسانیت کا عروج سمجھتے ہیں۔ لیکن جب میں نے ذرا قریب ہوکر دیکھا تو یوں محسوس ہوا کہ وہ انسانیت سے اکتا چکے ہیں۔ وہ جب مریض کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں یا اس کے ہارٹ، جگر اور پھیپھڑے کی رپورٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انھیں یوس محسوس ہوتا ہے جیسے آلو چھیل رہے ہوں یا سبزی میں نمک مرچ مسالے کا تناسب پیدا کر رہے ہوں۔

ڈاکٹر سچ مچ ایک انار ہوتے ہیں جس کے ایک سو نہیں ہزاروں بیمار ہوتے ہیں، ہر بیمار سمجھتا ہے یہ انار میرے ہی کھانے کے لیے ہے اور ڈاکٹر کی بے بسی یہ ہے کہ وہ کسی مریض سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا ’’دوست! انار کے متعلق تم جو بھی نقطۂ نگاہ بنا لو، میں دخل نہ دوں گا لیکن ظالم! مجھے پانچ منٹ کی تنہائی تو عطا کر دو تاکہ میں خدمتِ خلق سے بلند ہوکر ایک سگریٹ پی سکوں۔‘‘

ایک دن میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھ لیا۔ ’’ڈاکٹر صاحب! آپ کے اندر خدمتِ خلق کا جذبہ کیوں مر گیا؟‘‘

وہ جیسے دو دونی چار کا پہاڑا پڑھتے ہوئے بولا۔ ’’وہ تو اسی دن مرگیا تھا جب میں نے اس اسپتال میں نوکری کے لیے برسوں اپنے گھٹنے اور ماتھا رگڑا۔ ایک نہایت ہی بھونڈے، غیرانسانی شکل کے ڈپٹی منسٹر کو وقت کا جہانگیر اور یوسف کہا تھا۔ انسانیت تو اس سماج کے لیے اچھوت کا درجہ رکھتی ہے۔‘‘

یہ سُن کر مجھے شک ہوا کہ میرے جذبے اچھوت ہیں۔ ڈاکٹر میرے جذبوں کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا۔ وہ صرف اسپتال کے مردہ قاعدے قانون کے چوکھٹے میں گھومے جا رہا ہے۔ اس چوکھٹے کے باہر کی دنیا اچھوتوں کی دنیا ہے۔ اس چوکھٹے میں انسانیت داخل نہیں ہوسکتی۔ ڈاکٹر اس چوکھٹے سے باہر آکر اچھوتوں کو چھونا نہیں چاہتا۔ جو مریض اسپتال میں اس خیال سے داخل ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا انتظار کر رہا ہے اور لپک کر مریض کے جسم میں خدمتِ خلق کاانجکشن دے دے گا اور ناچ اٹھے گا۔ ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ اچھوت ہی رہے تو اچھا ہے۔ ڈاکٹر کے لیے سب مریض برابر ہیں، سب بور ہیں، سب اچھوت ہیں۔

بھونڈے ڈپٹی منسٹر نے ڈاکٹر سے انسانیت چھین لی۔ اب تو وہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے بھی پیار کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے؟

احباب اور رشتے داروں تک میرے وارڈ اور بیڈ نمبر کی باقاعدہ اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ ایک دوست نے خلوص کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر مشورہ دیا کہ بیڈ نمبر اخباروں میں چھپوا دیا جائے۔ چھپ جانے کے بعد وہ اپنے فرضِ منصبی سے چھٹکارا پاگئے اور کبھی اسپتال میں نہ آئے۔ باقاعدہ اطلاع کے باوجود (سُنا ہے) یار دوست ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے۔

’’بھائی! فکر صاحب کا بیڈ نمبر کون سا ہے؟‘‘

شروع شروع میں خلوص کے ماروں کی آمد زوروں پر رہی۔ ان کی آمد پر میرا دل بلیوں اچھلتا اور میں پھول جاتا کہ میں بیمار ہوں۔ ہر ملاقاتی یہ جھوٹ بول کر بہت خوش ہوتا ’’جی آپ تو بالکل بھلے چنگے ہیں ورنہ ایسے اعصابی امراض میں تو انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔‘‘

جوں جوں وہ میرا دل بڑھاتے، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا چلا جاتا۔ لیکن پھر بھی میرا جی چاہتا میری ہڈیوں کی مزید تعداد نمایاں ہوتی چلی جائے تاکہ میں پرسانِ حال کی محبت کے لذیذ جام لنڈھاتا رہوں۔ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ میری اس سازشی پلاننگ کا علم احباب اور رشتے داروں کو ہوگیا ہے، آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ ایک دن نظروں سے بالکل اوجھل ہوگئی اور میرے بیڈ کے پاس صرف چند شیشیاں، ایک میڈیکل چارٹ اور ایک بیوی رہ گئی۔

اور یوں آہستہ آہستہ میں غیر دل چسپ ہوگیا۔ ہمدردی اور خلوص کا سیلاب ایک دم تیزی سے شام کے سورج کی طرح ڈوب گیا۔ یہاں تک کہ ڈوبتی شعاعوں کی سرخی بھی نظروں سے اوجھل ہوگئی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ مرض کو عادت نہ بنانا چاہیے۔ اتنی بڑی کائنات ہے اور ایک انسان اس میں ایک بے حد مدھم ہوتا ہوا نقطہ ہے جس سے کوئی لفظ نہیں بنتا، کوئی لکیرنہیں بنتی۔ اس نقطے پر انسانیت اور محبت اور خلوص وغیرہ وغیرہ چیزوں کی بنیاد رکھنا خالی خولی جذباتی پن ہے۔

-

گھوڑے کی چاکری

مرزا وحیدُ الزّمان بیگ جس کے نام کے آگے یا پیچھے کوچوان لکھتے ہوئے کلیجہ خون ہوتا ہے، اپنا ہر جملہ "قصور معاف!” سے شروع کرتا تھا۔

ملازمت کے انٹرویو کے دوران اس نے دعویٰ کیا کہ میں موٹر ڈرائیونگ بھی بہت اچھی جانتا ہوں۔ بشارت نے جل کر حقارت سے کہا، تو پھر تم تانگہ کیوں چلانا چاہتے ہو؟ دُعا کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، پاک پروردگار آپ کو کار دے گا تو کار بھی چلا لیں گے۔

بشارت نے اسے یہ سوچ کر ملازم رکھا تھا کہ چلو مسکین آدمی ہے۔ قابو میں رہے گا۔

مرزا عبدُالودود بیگ نے ٹِپ دیا تھا کہ ذہانت پر ریجھ کر کبھی کسی کو ملازم نہیں رکھنا چاہیے۔ ملازم جتنا غبی ہو گا اتنا ہی زیادہ تابع دار اور خدمتی ہو گا، لیکن اس نے کچھ دن تو بڑی تابع داری دکھائی، پھر یہ حال ہو گیا کہ اسکول سے کبھی ایک گھنٹا لیٹ آ رہا ہے، کبھی دن میں تین تین گھنٹے غائب۔

ایک دفعہ اسے ایک ضروری انوائس لے کر پاکستان ٹوبیکو کمپنی بھیجا۔ چار گھنٹے بعد لوٹا۔ بچے اسکول کے پھاٹک پر بھوکے پیاسے کھڑے رہے۔ بشارت نے ڈانٹا۔ اپنی پیٹی کی طرف جسے راچھ اوزار کی پیٹی بتاتا اور تانگے میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، اشارہ کر کے کہنے لگا، قصور معاف، وقوعہ ہو گیا۔

میونسپل کارپوریشن کی بغل والی سڑک پر گھوڑا سکندری (ٹھوکر) کھا کے گر پڑا۔ ایک تنگ ٹوٹ گیا تھا۔ نعل بھی جھانجھن کی طرح بجنے لگی۔ انھیں ٹھیک کر رہا تھا۔ قصور معاف، نعل کی ایک بھی میخ ڈھیلی ہو تو ایک میل دور سے فقط ٹاپ سن کر بتا سکتا ہوں کہ کون سا سُم ہے۔

بشارت نے حیرت سے پوچھا، تم خود نعل باندھ رہے تھے؟ بولا، اور نہیں تو۔ کہاوت ہے۔

کھیتی، پانی، بینتی اور گھوڑے کا تنگ۔ اپنے ہاتھ سنواریے چاہے لاکھوں ہوں سنگ۔ گھوڑے کی چاکری تو خود ہی کرنی پڑتی ہے۔

وہ ہر دفعہ نئی داستان اور نیا عذر تراشتا تھا۔ جھوٹے لپاٹی آدمی کی مصیبت یہ ہے کہ وہ سچ بھی بولے تو لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ اسی کی بات سچ نکلی۔ تاہم اس کی بات پر دل نہیں ٹھکتا تھا۔

ایک دن بہت دیر سے آیا۔ بشارت نے آڑے ہاتھوں لیا تو کہنے لگا۔ "جنابِ عالی” میری بھی تو سنیے۔ میں ریس کلب کے اصطبل کے سامنے سے اچھا بھلا گزر رہا تھا کہ گھوڑا ایک دَم اَڑ گیا۔ چابک مارے تو بالکل الف ہو گیا۔ راہ گیر تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے۔

اتنے میں اندر سے ایک بڈھا سلوتری نکل کے آیا۔ گھوڑے کو پہچان کے کہنے لگا، ” ارے ارے ! تُو اس شہزادے کو کائے کو مار ریا ہے۔ اس نے اچھے دن دیکھے ہیں۔ قسمت کی بدنصیبی کو صیّاد کیا کرے۔ یہ تو اصل میں دُرِشہوار (گھوڑی کا نام) کی بُو لیتا، یہاں آن کے مچلا ہے۔ جس ریس میں اس کی ٹانگ میں موچ آئی ہے، دُرِشہوار بھی اس کے ساتھ دوڑی تھی۔ دو اتوار پہلے، پھر اوّل نمبر پر آئی ہے۔ اخباروں میں فوٹو چھپے تھے۔بھاگوان نے مالک کو لکھ پتی کر دیا۔”

پھر اس نے اس کے پرانے سائیس کو بلایا۔ ہم تینوں اسے تانگے سے کھول کے اندر لے جانے لگے۔ اسے سارے رستے معلوم تھے۔ سیدھا ہمیں اپنے تھان پہ لے گیا۔

وہاں ایک بے ڈول کالا بھجنگ گھوڑا کھڑا پشتک (دولتی) مار رہا تھا۔ ذرا دور پہ، دوسری طرف دُرِشہوار کھڑی تھی۔ وہ اسے پہچان کے بے کل ہو گئی۔ کہاں تو یہ اتنا مچل رہا تھا اور کہاں یہ حال کہ بالکل چپکا، بے ست ہو گیا۔ گردن کے زخم کی مکھیاں تک نہیں اڑائیں، صاحب جی، اس کا گھاؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ سائیس نے اسے بہت پیار کیا۔

کہنے لگا، بیٹا! اس سے تو بہتر تھا کہ تجھے اسی وقت انجکشن دے کے سلا دیتے۔ یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ تو تیرے مالک کو ترس آگیا۔

پھر اس نے اس کے سامنے ریس کلب کا راتب رکھا۔ صاحب، ایسا چبینا تو انسان کو بھی نصیب نہیں۔ پر قسم لے لو جو اس نے چکھا ہو۔ بس سَر جھکائے کھڑا رہا۔ سائیس نے کہا، اسے تو بخار ہے۔ اس نے اس کا بقیہ ساز کھول دیا اور لپٹ کے رونے لگا۔

(نام وَر ادیب اور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کے قلم سے)

-

‘ڈریسنگ’

دفتر سے تھکا ہارا شوہر گھر آیا، چہرہ تو اترا ہوا تھا ہی، کپڑے بھی اتارے اور خود ’’باتھ ٹب‘‘ میں اتر گیا، تب کہیں جا کر تھکن اتری، اب کھانے کا انتظار ہے، وقت گزارنے کے لیے کمپیوٹر پر اپنی ’’میلز‘‘ دیکھنے لگا۔

آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر کھانا ندارد۔ بیگم کو آواز لگائی، بیٹی نے آ کر بتایا ’’امی ڈریسنگ کر رہی ہیں‘‘ یک دم غصہ آ گیا۔ بھڑک کر اٹھا، ’’یہ کون سا وقت ہے ڈریسنگ کا؟‘‘ بیٹی نے پیار سے سمجھایا۔ ’’امی کھانے کی ڈریسنگ کر رہی ہیں۔‘‘ غصہ اور شوہر دونوں جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔

پاکستان میں صرف کپڑوں کی ڈریسنگ تھی، یہاں ہر کھانے کی۔ یہاں بیگمات صرف ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نہیں بلکہ کچن میں بھی ڈریسنگ کرتی ہیں چاہے وہ پیزا ہو یا سبزی پُلاؤ، ڈریسنگ کے بغیر کوئی بھی ڈش اچھی نہیں لگتی۔ ہر ڈش 15 منٹ میں پک جاتی ہے اور اس کی ڈریسنگ پر گھنٹہ لگ جاتا ہے۔

پاکستان میں ہر گھر میں صرف ایک ’’ساس‘‘ ملتی تھی، یہاں کچن طرح طرح کی ’’ساس‘‘ (Sauce) سے بھرا ہوتا ہے۔

یہاں مردوں اور عورتوں کو اپنی ڈریسنگ کی فکر کم ہی رہتی ہے۔ مہینے میں 25 دن تو ’’جاب‘‘ پر گزرتے ہیں۔ بقیہ پانچ دنوں میں چار دن گھر اور بچوں کی صفائی ستھرائی، دیکھ بھال اور گروسری کی خریداری پر صرف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک دن کے لیے کیسے ڈریسنگ کرے؟

ہمیں تین سال ہو گئے، پاکستان سے جو کپڑے لائے تھے، ا ب تک وہ سارے بھی پہن نہیں پائے۔

ناصر کاظمی بہت یاد آتے ہیں۔ شاید انہوں نے پاکستانی کینیڈینز ہی کے لیے کہا تھا کہ:

نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے

وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیےپاکستان میں ہر ایک کا اپنا سنگھار تھا۔ جو ذہین ہوتے تھے، وہ ذہن کی ڈریسنگ کر کر کے محترم بن جاتے تھے۔ جو امیر ہوتے تھے وہ قرضے لے لے کر ہڑپ کر کر کے امیر ترین بن جاتے تھے۔ جو غریب ہوتے تھے وہ سوچ سوچ کر اور کڑھ کڑھ کر مزید غریب ترین ہو جاتے تھے۔ جو بے کار پھرتے تھے، ایک دن ’’گھر داماد‘‘ بن جاتے تھے۔

جو لاچار ہوتے تھے، بیویاں ان کی ڈریسنگ کر کے ’’آئیڈیل شوہر‘‘ بنا لیتی تھیں۔ شرفاء اپنی اَنا مار کر گونگے بن جاتے تھے۔ گونگوں کی ڈریسنگ انہیں ’’عوام‘‘ بنا دیتی تھی۔ جو پڑھ لکھ کر اپنی ڈریسنگ کرتے تھے، وہ بالآخر بیوروکریٹ بن جاتے تھے۔

جو نہیں پڑھ پاتے تھے، ان کی ڈریسنگ انہیں ’’اداکار‘‘ بنا دیتی تھی اور جو اداکار ہوتے تھے، وہ آخر کار سیاست دان بن جاتے تھے۔

(از قلم مرزا یٰسین بیگ)