کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے اپنی دائیں ہتھیلی کا پسینا پونچھ کر ہاتھ مصافحہ کے لیے تیار کیا۔ سامنے کرسی پر ایک نہایت بارعب انگریز نظر آیا۔ سر بیضوی اور ویسا ہی صاف اور چکنا، جس پر پنکھے کا عکس اتنا صاف تھا کہ اس کے بلیڈ گنے جا سکتے تھے۔

آج کل کے پنکھوں کی طرح اس پنکھے کا وسطی حصّہ نیچے سے چپٹا نہ تھا، بلکہ اس میں ایک گاؤ دم چونچ نکلی ہوئی تھی، جس کا مصرف بظاہر یہ نظر آیا کہ پنکھا سر پر گرے تو کھوپڑی پاش پاش نہ ہو، بلکہ اس میں ایک صاف گاؤ دم سوراخ ہو جائے۔ بعد میں اکثر خیال آیا کہ سر پر اگر بال ہوتے تو اس کی وجاہت و دبدبہ میں یقیناً فرق آجاتا۔ میز کے نیچے ایک ادھڑا ادھڑا ”کیِمل“ رنگ کا قالین بچھا تھا۔ رنگ میں واقعی اس قدر مشابہت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کوئی خارش زدہ اونٹ اپنی کھال فرش راہ کیے پڑا ہے۔ بھرے بھرے چہرے پر سیاہ فریم کی عینک۔ کچھ پڑھنا یا پاس کی چیز دیکھنی ہو تو ماتھے پر چڑھا کر اس کے نیچے سے دیکھتا تھا۔ دور کی چیز دیکھنی ہو تو ناک کی پھننگ پر رکھ کر اس کے اوپر سے دیکھتا تھا۔ البتہ آنکھ بند کر کے کچھ دیر سوچتا ہو تو ٹھیک سے عینک لگا لیتا تھا۔ بعد میں دیکھا کہ دھوپ کی عینک بھی ناک کی نوک پر ٹکائے اس کے اوپر سے دھوپ کا معائنہ کرتا ہوا بینک آتا جاتا ہے۔ آنکھیں ہلکی نیلی جو یقیناً کبھی روشن روشن رہی ہوں گی۔ ناک ستواں ترشی ترشائی۔ نچلا ہونٹ تحکمانہ انداز سے ذرا آگے کو نکلا ہوا۔ سگریٹ کے دھوئیں سے ارغوانی، بائیں ابرو بے ایمان دکان دار کی ترازو کی طرح مستقلاً اوپر چڑھی ہوئی۔ گرج دار آواز۔ جسم مائل بہ فربہی، رنگ وہی جو انگریزوں کا ہوتا ہے۔

آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ چینیوں کا چہرہ عمر سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اور انگریزوں کا جذبات سے عاری، بلکہ بعض اوقات تو چہرے سے بھی عاری ہوتا ہے۔ لیکن یہ بالکل مختلف چہرہ تھا۔ ایک عجیب تمکنت اور دبدبہ تھا اس چہرے پر۔ کمرے میں فرنیچر برائے نام۔ نہ آرائش کی کوئی چیز۔ سارا کمرا اس کے چہرے سے ہی بھرا بھرا نظر آتا تھا۔ یہ مقابل ہو تو اور کوئی چیز۔ اس کا اپنا جسم بھی۔ نظر نہیں آتا تھا۔

اس کا سراپا ہے یہ مصرع…چہرہ ہی چہرہ پاؤں سے سر تک

ہم نے تیار شدہ ہاتھ مصافحہ کو بڑھایا، تو اس نے اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ کچھ دیر بعد ”کریون اے“ کا ”کارک ٹپڈ“ سگریٹ ڈبّے سے نکال کر الٹی طرف سے ہونٹوں میں دبایا۔ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھ سے چائے کی پیالی اٹھائی اور دوسرے کانپتے ہوئے ہاتھ سے زیادہ کانپتے ہاتھ کو تھاما۔ کپ کی ڈگڈگی سی بجنے لگی اور چائے چھلک کر ہماری درخواست کو رنگین کر گئی۔ اب ایک دیا سلائی کو اپنے بہتر ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کے اس پر ڈبیا رگڑنے لگا۔ لیکن وہ کسی طرح جل کر نہیں دیتی تھی۔ خواہ مخواہ کا تکلّف تھا، ورنہ چاہتا تو اسے اپنے بلڈپریشر پر رگڑ کے بہ آسانی جلا سکتا تھا۔

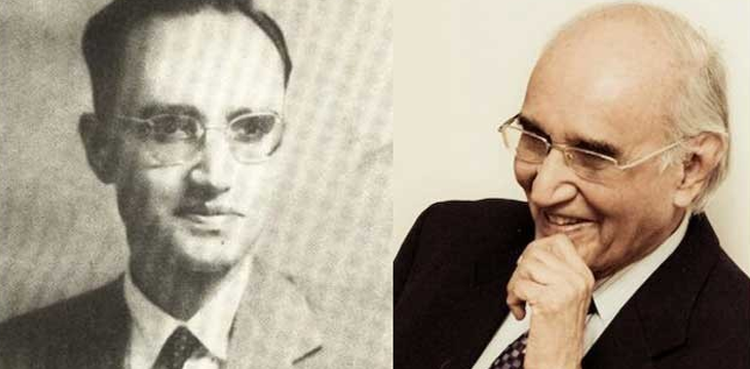

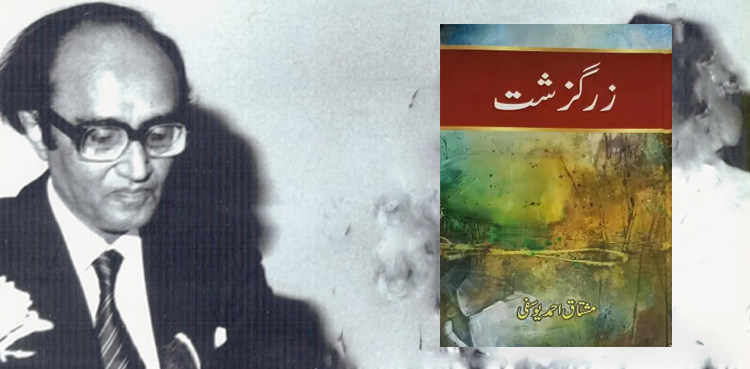

(مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی ایک شگفتہ تحریر سے اقتباس)