شیراز کو دیکھنے کا ارمان تھا۔ ایک عمر کے بعد خدا نے پورا کیا۔

اللہ اللہ! خواجہ حافظ اور شیخ سعدی کا پیارا وطن جس پر وہ لوگ تعریفوں اور دعاؤں کے پھول چڑھائیں۔ اس کو دیکھنے کا ارمان کیوں نہ ہو، میں نے دیکھا اور تعجب کے ساتھ دیکھا، کیوں کہ جس شیراز پر نورانی بزرگوں نے نور برسائے تھے، اُس کی رونق و آبادی ان کے ساتھ ہی رحلت کر گئی۔

اب بڑی بڑی وسیع اور بلند پرانی مسجدیں اور کہنہ مدرسے گرے پڑے کھڑے ہیں اور بنانے والوں کی ہمّتوں پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔

یہ اہلِ ایران میں عام دستور ہے کہ اشرافِ سفید پوش کے مکان کے ساتھ ایک مردانہ مکان ہوتا ہے۔ وہ حرم سرائے سے زیادہ آراستہ ہوتا ہے اور ضروریات کے سامان موجود ہوتے ہیں۔

اکثر ہوتا ہے کہ موافق طبع دوست صبح ملاقات کو آیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر رخصت ہوا۔ یا رات کو رہا، صبح ناشتا کر کے رخصت ہوا۔

شیراز کے لوگ اب تک لباس و اوضاع میں اپنے بزرگوں کی تصویر ہیں۔ علما اور ثقہ لوگ عمامہ باندھتے ہیں۔ عبا پہنتے ہیں۔ خاندانی تُرک کلاہ پوست برہ کی پہنتے ہیں۔ طہران کے اوضاعِ جدید ابھی تک وہاں لذیذ نہیں ہوئے۔

شیراز میں چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بکتی دیکھیں کہ ان سے لوگ سَر اور داڑھیاں دھوتے تھے۔ وہ ایک قسم کی مٹّی ہے جس کی کان شہر کے پاس ہے۔ اس میں خوش بُو کے اٹھانے کی قدرتی تاثیر ہے۔ اُسے پھولوں میں بسا کر صاف کرتے ہیں اور ٹکیاں بنا کر بیچتے ہیں۔ شہروں میں تحفہ لے جاتے ہیں۔ گِلِ گُل اس کا نام ہے۔ مجھے گلستان کا سبق یاد آیا۔

گلِ خوشبوئے در حمام روزے

جن دنوں ہم نے پڑھا تھا تو خدا جانے کیا سمجھے تھے۔ پھر ایک خیالِ شاعرانہ سمجھتے رہے۔ اب معلوم ہوا کہ شیراز کا اصلی تحفہ ہے۔

جاڑے کا موسمِ کوہ برف لیے سَر پر چلا آتا تھا۔ بڑھاپے نے خوف کے لحاف میں دبک کر کہا کہ شیراز تو دیکھ لیا۔ اب اصفہان کو دیکھو اور آگے بڑھو کہ تلاش کی منزل ابھی دور ہے۔

شیراز کے دوست بہت روکتے اور رستہ کے جاڑے سے ڈراتے رہے، مگر جب کارواں چلا، مجھے اشتیاق نے اٹھا کر کجاوہ میں بٹھا دیا۔ چار چار، پانچ پانچ کوس پر شاہ عباسی سرائیں آباد، موجود تھیں جن کی پختگی اور وسعت قلعوں کو ٹکّر مارتی تھی۔ ان سراؤں میں مسافر اگر روپیہ رکھتا ہو تو خاطر خواہ سامان آسائش کا ملتا ہے، چار پانچ آنہ کو مرغ اور پیسے کے دو دو انڈے، ہر قسم کے تر و خشک میوے نہایت اعلیٰ اور نہایت ارزاں ملتے ہیں۔

رستہ آبِ رواں سے سبزہ وار آبادیوں سے معمور تھا۔ جہاں منزل کرتا، گاؤں میں جا کر پوچھتا اور جو اہلِ علم ہوتا اُس سے ملاقات کرتا۔ چھوٹی سے چھوٹی آبادی میں بھی ایک دو عالم اور بعضے صاحبِ اجتہاد ہوتے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر تعجّب آتا تھا۔ مثلاً کھیت سے گائے کے لیے گھاس کندھے پر لیے آتے ہیں۔ یا نہر پر کپڑے دھو رہے ہیں۔ لڑکا گھر کی دیوار چُن رہا ہے۔ جب فارغ ہوئے تو اسے شرع لمعہ یا قوانین الاصول کا سبق پڑھانے لگے۔

جب اُن سے پوچھتا کہ کسی شہر میں جا کر ترویج علم کیوں نہیں کرتے؟ کہ رواجِ کار بھی ہو تو کہتے کہ وہاں خلوت کا لطف نہیں رہتا، حضورِ قلب میں خلل آتا ہے، دنیا چند روز ہے۔ گزار دیں گے اور گزر جائیں گے۔ یہ علمی روشنی کل مملکتِ ایران میں عام ہے کہ شاہان سلف کی پھیلائی ہوئی ہے۔

میں اُن سے کہتا تھا کہ ہماری تمہاری تو جس طرح گزری گزر گئی۔ لڑکوں کو طہران بھیجو اور دار الفنون پڑھواؤ کہ زمانہ کی ہوا پھر گئی ہے۔ اکثر ہنس دیتے اور میرے ساتھ ہم داستان ہو کر کہتے، انہی کو کہو کہ ان کا معاملہ ہے۔ بعضے بحثنے لگتے اور آخر اتفاق رائے کرتے۔

میرے پاس کھانے پکانے کا سامان نہ تھا۔ وہیں بیٹھ کر کسی گھر سے روٹی مول لیتا۔ کہیں سے انڈے کہیں سے گھی۔ اشکنہ یعنی انڈوں کا قلیہ پکاتا۔ اس میں روٹی ڈبوتا، کھاتا اور شکرِ الٰہی بجا لاتا۔ اس میں بہت باتوں اور تحقیقات کے موقع ملتے تھے اور وہ لوگ ان کاموں میں میری مدد کرنی مہمان نوازی کا جزو سمجھتے تھے جو کہ حقیقت میں فرضِ مذہبی ہے۔

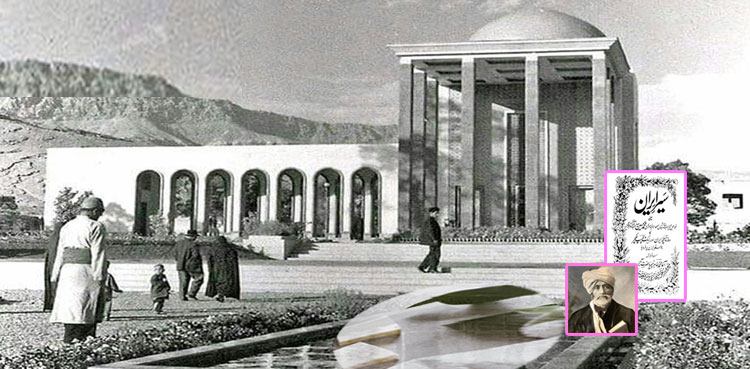

(اردو زبان کے نام ور ادیب اور شاعر محمد حسین آزاد 1886ء میں سیرِ ایران کے بعد اپنے وطن (ہندوستان) لوٹے تو اس سفر کی روداد لکھی، یہ مختصر پارہ اسی تحریر سے نقل کیا گیا ہے)