میں نے سوچا کہ سیّد ضیا جالندھری کی شاعری پر لکھنے والے تو مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ میں شاید پورا انصاف نہ کر سکوں۔ البتہ میں ایک عرصہ سے ان کی شخصیت کے بارے میں ایک ایسا مضمون لکھنا چاہتاہوں جو خاکے سے بڑھ کر اور ان کے شایانِ شان ہو۔

میں نے اس شخص کی طرح جسے راہ چلتے بائیسکل کا ایک پیڈل مل گیا تھا اور اس نے گھر جا کر بیوی سے کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھ لو، پیسے جمع کر کے اس کے ساتھ بائیسکل لگوا لیں گے، خاکے کاعنوان بھی سوچ لیا تھا، ’’باتوں سے خوش بو آئے۔‘‘ اور کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا تھا کہ خاکہ لکھ کر اس کا یہ عنوان رکھوں گا۔

پھر ایک بار میں ان کے ہاں جا کر بیٹھ گیا۔ ان پر لکھے ہوئے خاکے، کوائف اور کچھ دیگر معلومات حاصل کیں۔ کچھ سوال و جواب بھی کیے۔ تھوڑی بہت گفتگو کی اورنوٹس لیے۔ یوں سمجھیے میں نے عمارت کی تعمیر کے لیے سارا ضروری میٹیریل جمع کر لیا۔ لیکن شاید کسی اپنے سے بڑے کی شخصیت کے بارے میں لکھنا بہت دشوار کام ہوتا ہے۔

خصوصاً جب شخصیت بھی ضیا جالندھری جیسی پُر وقار، خوب صورت اور قابلِ احترام ہو تو یہ مشکل دو چند ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، عمارت محض اینٹ، پتھر، لکڑی اور سریے سے تو نہیں بنائی جاسکتی۔ ان چیزوں کو جوڑنے کے لیے چونے، گارے، ریت اور سیمنٹ وغیرہ کے مسالے کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن جب درمیان میں ادب، احترام اور احتیاط کی رکاوٹیں ہوں تو راج گیری کیسے ہو۔

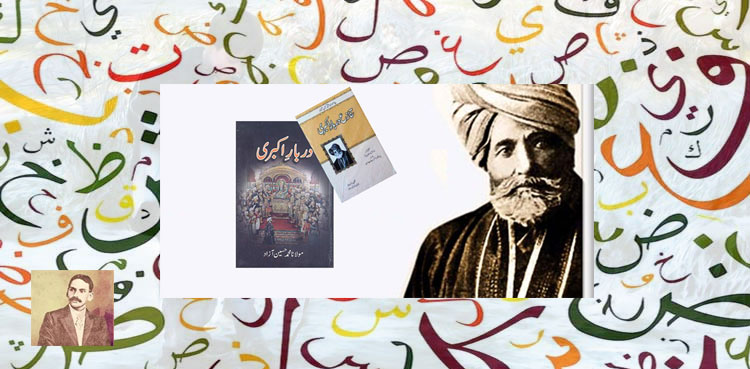

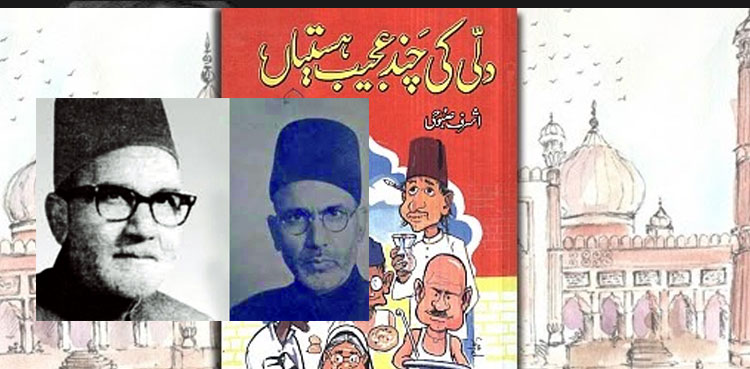

حالا ں کہ میں نے راج مستریوں کو مساجد کے گنبدوں اور مقدس مزاروں کی تعمیر کے دوران مچانوں پر حقّوں اور جوتیوں سمیت کام کرتے دیکھا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرسکا۔یہی ڈر رہا کہ کہیں کوئی اینٹ ٹیڑھی نہ لگ جائے۔ کوئی دیوار بد گنیا نہ رہ جائے۔ کہیں چونا زیادہ یا کم نہ لگ جائے۔ خاکہ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ متعلقہ شخصیت سے عمر یا مرتبے میں سینئر یا کم از کم برابر ہوں۔ جیسے ان کے دو خاکہ نگار جنابِ ابوالفضل صدیقی اور ممتاز مفتی صاحب تھے۔

اسی لیے ایک تیسرے کم عمر خاکہ نگار نذرالحسن صدیقی کے خاکے میں وہ بات نہیں جو دوسرے صاحبان کے لکھے خاکوں میں ہے۔ خاکہ لکھنے کے لیے ایک اور شرط یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ شخصیت سے دیرینہ تعلق اور پوری واقفیت اور بے تکلفی ہو اور آپ کو اس کے بطون میں جھانکنے کی توفیق اور موقع ملا ہو۔ اگرچہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جس شخص سے آپ کے دیرینہ اور قریبی تعلقات ہیں، آپ اس کے بارے میں صحیح معلومات بھی رکھتے ہوں (جیسے وقار بن الٰہی چالیس سال کے تعلق اور قربت کے باوجود میرے بارے میں یہ نہیں جان سکے کہ میں ٹائی باندھنے میں خود کفیل ہوں۔ کیوں کہ اس میں ٹیکنیک انوالو ہے اور میرا ذہن ٹیکنیکل کاموں میں خوب چلتا ہے) پھر بھی نہ جاننے سے تھوڑا جاننا بہتر ہے، لیکن میرے اسی دوست وقار بن الٰہی کا ہی کہنا ہے کہ جو شخص ایک ہفتہ کے لیے چین جائے وہ لوٹ کر مضمون ضرور لکھتا ہے۔ جو شخص پندرہ روز یا ایک ماہ وہاں گزار آئے وہ سفر نامہ لکھتا ہے اور جو شخص ایک سال یا اس سے زیادہ وہاں رہ کر لوٹے وہ کچھ نہیں لکھتا۔ اسی طرح بعض لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک آدھ سرسری ملاقات کے بعد بھی لمبا چوڑا خاکہ لکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں بلکہ بعض نے تو جیسے خاکہ پہلے سے لکھ رکھا ہوتا ہے اور کسی ایسی شخصیت کی تلاش میں ہوتے ہیں جو اس میں فٹ ہوسکے۔

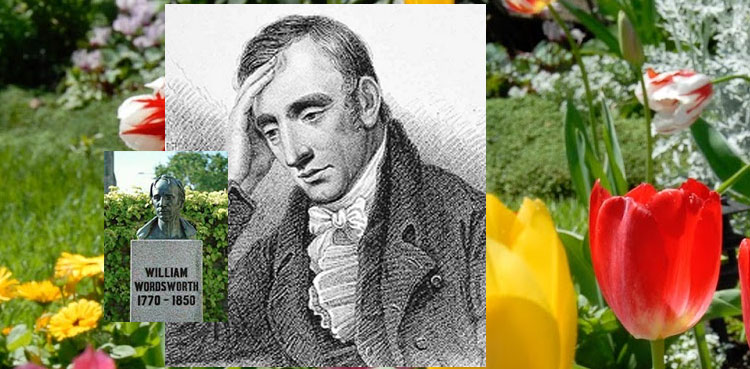

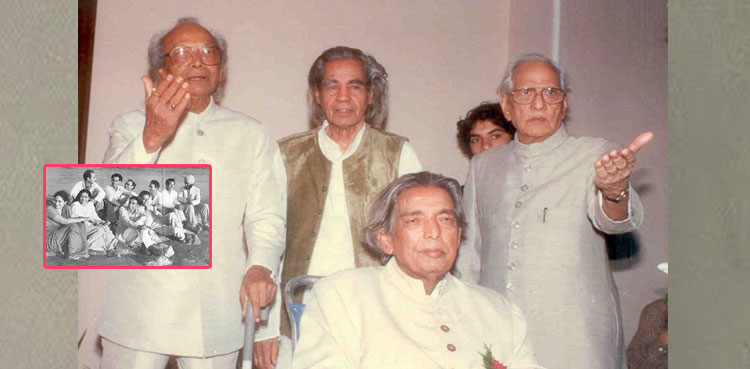

یہی وجہ ہے کہ بہت سے خاکے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پورے ناپ کے نہیں۔ کوئی حصہ تنگ ہے تو کوئی کھلا۔ ممتاز مفتی صاحب کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ عمر میں ضیاء صاحب سے بڑے تھے اور بے تکلفی اور شوخی سے بخوبی کام لے سکتے تھے۔ انہوں نے بہت سے دوسرے اوکھے اولڑے لوگوں کی طرح 1989ء میں ضیا جالندھری کا خاکہ بھی لکھا اور اس کو ‘‘خوش گفتار‘‘ کا نام دیا۔ حالاں کہ اس سے پہلے وہ ضیا جالندھری صاحب کی خوش گفتاری سے بہت خائف رہتے تھے۔ 1985ء میں جب ہم نے رابطہ تنظیم بنائی تو میرے ان سے بعض ادیبوں کو رکن بنانے پر اختلافات رہے جن میں ضیا صاحب بھی شامل تھے۔

میرا کہنا تھا کہ ضیا صاحب کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، لیکن مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے اسی خوشبو کی وجہ سے اہلِ محفل کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے اور دوسرے نظر انداز ہوتے ہیں۔ بہرحال میں انہیں رضامند کرنے میں کام یاب ہوگیا اور ہم برسوں ضیا صاحب کی خیال انگیز نظموں، خوب صورت غزلوں اور خوشبو دار باتوں سے محظوظ ہوتے رہے۔

ممتاز مفتی صاحب نے اپنے خاکے میں لکھا، ’’ضیا باتوں سے یوں بھرا پڑا ہے جیسے شہد مٹھاس سے بھرا ہوتا ہے یا جیسے عوام سرکار کے خلاف شکایات سے بھرے ہوتے ہیں۔‘‘ انہوں نے ایک مزے کی بات یہ بھی لکھی کہ ’’جنابِ والا جالندھر نے بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں۔ مثلاً میرے دوستوں میں حفیظ تھا۔ کلیم ہے۔ فیضی ہے، ایچ یو بیگ ہے، مجید ہے، حافظ ہے، مسعود ہے۔ (افسوس اب ان میں سے زیادہ تر ہے کی بجائے تھے ہوگئے ہیں) ایک سے ایک نہیں ملتا، لیکن جالندھریت کی وجہ سے سب ملتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ اتفاقاً نہیں التزاماً ملتے رہتے ہیں۔ جالندھریے کو میل جول کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ جالندھریا اجلا نہیں ہوتا۔ صابون سے منہ دھو کر آئے تو بھی میلا میلا لگتا ہے۔ کلف زدہ نہیں ہوتا۔دھوبی سے دھلے کپڑے پہنے تو بھی لگتا ہے، جیسے گھر کے دھلے ہوں۔جالندھریے میں ٹیں نہیں ہوتی۔ مونچھیں ہوں تو ہوں ان میں اکڑ نہیں ہوتی۔ لٹکی لٹکی رہتی ہیں۔ ضیا کو دیکھیے۔ اس میں لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لیکن جالندھر نہیں ہے۔ خود کو جالندھری کہتا ہے، اس لیے ہم مانے لیتے ہیں۔ ورنہ جالندھر کا رنگ نہیں ہے۔‘‘

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ضیا جالندھری صاحب، جالندھر شہر میں پیدا ہوئے۔ پورا خاندانی نام ضیا نثار احمد ہے۔ سیّد گھرانا تھا۔ نانی کے ہاں پیدائش ہوئی، انہوں نے ضیا نام رکھا، مگر والد نے کہا کہ میں تو نثار احمد نام رکھوں گا۔ اس طرح ننھیال اور ددھیال کے دیے ہوئے ناموں کو ملا کر ان کا پورا خاندانی نام ضیا نثار احمد طے پایا۔ ان کے والد سید سردار احمد شاہ لاہور کے تھے۔ والدہ گورداس پور کی اور نانی کا تعلق جالندھر سے تھا۔

ایک زمانے میں ہمارے شاعروں میں شہروں کی نسبت سے نام رکھنے کا بہت رواج تھا۔ بعض شہر بھی علمی اور ادبی حوالوں سے ایسے تھے کہ ان سے نسبت باعثِ فخر ہوتی تھی۔ بعض شہروں کے ناموں میں صوتی حسن اور ایک وقار سا ہوتا ہے جیسے لاہور، لکھنؤ، دہلی، ملیح آباد، اکبرآباد، انبالہ، ہوشیار پور اور جالندھر وغیرہ۔ ایسے نام شاعر ادیب کے نام کے ساتھ لگ جاتے تو بھرپوریت کا احساس ہوتا۔

اب راولپنڈی، سرگودھا، شیخوپورہ، گوجرانوالہ اور اٹک وغیرہ کو کوئی اپنے نام کے ساتھ کیا لگائے۔ کیوں کہ راولپنڈی میں پنڈ، سرگودھا میں گودھا، شیخو پورہ میں شیخو، گوجراں والا میں گوجر یا گاجر اور اٹک پورے کا پورا اتنے غیر شاعرانہ ہیں کہ اس سے بہتر ہے آدمی والد کے نام کے ساتھ چھوٹی ’ی‘ کا اضافہ کر کے اکبری، شاہدی، حمیدی، رفیقی یا گھر کے مختلف حصّوں کے حوالے سے فرشی، سقفی اور دریچوی وغیرہ بن جائے۔

اگر طالبِ علمی کے زمانے میں میرے قصبے کا نام فاروق آباد کی بجائے چوہڑکانہ نہ ہوتا تو شاید میں منشا فاروق آبادی ہوتا۔ کوئی بھی ذوقِ سلیم رکھنے والا شخص چوہڑکانوی بننے سے تو رہا۔ بھلا چوہڑ کا نہ بھی کوئی نام تھا۔ ایک تو چوہڑا، اوپر سے کانا۔

(معروف ادیب اور افسانہ نگار منشا یاد کی کتاب ‘حسبِ منشا’ سے اقتباس)