جمالیات کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ ارتقائی منزلوں کو طے کرتے ہوئے جانے کتنے تصوّرات پیدا ہوئے ہیں، تصورات تبدیل ہوئے ہیں، مختلف تصوّرات میں مفاہیم کی نئی جہتیں پیدا ہوئی ہیں، خود جمالیات نے جانے کتنی اصطلاحوں کو خلق کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔

جب ایسی صورت ہے تو ظاہر ہے جمالیات کے اندر سے پھوٹے ہوئے سوالات میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمالیات کی کوئی ایک تعریف نہیں ہو سکتی، اس کی مختلف تشریحوں سے اس کے ایک سے زیادہ پہلوؤں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ معنیٰ خیز ادبی اور فنی اصطلاحوں کا حسن تو یہی ہے۔ بعض ادبی اور فنی اصطلاحیں غالبؔ کی اصطلاح میں ’چراغاں‘ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں اور جانے کتنے مناظر کے ساتھ ’تماشا‘ بن جاتی ہیں۔

یونانی فلسفیوں خصوصاً فیثا غورث وغیرہ نے جمالیات کو فلسفے کا ایک پہلو قرار دیا تھا۔ ارسطو نے اسے حسن، حسن کی فطرت و ماہیت اور فنونِ لطیفہ سے قریب تر کیا اور فن کارانہ تجربے کو جمالیاتی تجربہ سمجھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس منزل سے جمالیات کے باطن سے ایسے سوالات پھوٹنے اور ابھرنے لگے کہ جن کا تعلق حسن، حسن کی ماہیت اور تخلیقی عمل اور فنونِ لطیفہ کے جوہر سے تھا، حالاں کہ اس سے قبل سقراط نے اسے صرف اخلاقیات سے وابستہ کر رکھا تھا اور افلاطون نے اپنی ’ری پبلک‘ کے اچھے شہریوں کے لیے اسے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا تھا۔

لیونارڈ نے فطرت کے جلال و جمال اور فنون کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے جمالیات کا سہارا لیا، بوآئیلو (Boileau) نے تخلیقی فن کے معیار کے لیے ’جمالیت‘ کو عزیز جانا، بام گارٹن (Baumgarten) نے آرٹ کے ذریعہ دنیا کے حسن کو پانے اور فن کار اور حیات و کائنات کے حسی رشتوں کو سمجھنے میں اس کی مدد لی۔

ہیگل نے اسے زندگی اور آرٹ کے حسن کو سمجھنے کا ذریعہ جانا اور کائنات کی روح کے عمل اور تخلیقی آرٹ کی جگہ تلاش کرتے ہوئے جمالیات کو بڑا ذریعہ سمجھا۔ نووالس (Novalis) نے رومانیت کی قدرو قیمت کا اندازہ کرتے ہوئے فن کار کے منفرد جمالیاتی رویے کو اہمیت دی۔

چرنی شوسکی (Chernyshoiski) نے انسان اور وجود کے رشتے کو سمجھنے کے لیے تمام جمالیاتی کیفیتوں اور رشتوں کو غیر معمولی اہمیت دی۔ بلنسکی (Belinsky) نے جمالیات کو ’فنی صداقت‘ اور حقیقت کو سمجھنے کا ایک بڑا ذریعہ بنایا۔

کسی نے کہا کہ سماجی تبدیلیوں اور انسانی زندگی کی تبدیلی سے جمالیاتی قدریں تبدیل ہو جاتی ہیں، لہٰذا حسن کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ کسی نے یہ بتایا کہ حسن قدر نہیں جبلت ہے اور جبلت تبدیل نہیں ہوتی۔ قدروں کی تبدیلی سے حسن کو دیکھنے، اسے محسوس کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا انداز بظاہر جتنا بھی بدل جائے بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایک دبستان اس طرح سوچتا ہے کہ جمالیات فرد کے باطن کا معاملہ ہے۔ تخلیقی عمل میں باطنی جمالیاتی تجربے یقیناً اہم ہیں، لیکن وہ تجربے خارجی جمالیاتی قدروں کی دین ہے۔

ظاہر ہے ایسی صورت میں ’جمالیات‘ کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ جمالیات کے تعلق سے یہ تشریحیں، تعبیریں اور تفسیریں اہمیت رکھتی ہیں۔ ان تصورات کے علاوہ دوسرے جانے کتنے تصورات موجود ہیں کہ جن کی اہمیت ہے۔ یہ سب جمالیات کی مختلف جہتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہر خیال اور ہر تصور میں کوئی نہ کوئی سچائی موجود ہے۔

ایسے سیکڑوں تصورات سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ جمالیات کی اصطلاح ایک انتہائی معنی خیز معمولی اصطلاح ہے اور فنونِ لطیفہ میں اس کی معنویت اپنی تہ داری کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ فنونِ لطیفہ جمالیات کی دین ہے۔ جمالیات ہی تجربہ کو فنی تجربہ بناتی ہے۔ جمالیاتی فکر و نظر ہی سے تخلیق ہوتی ہے، جمالیات سے ہی فن کار کے وژن میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، اس سے فنونِ لطیفہ میں جلال و جمال کا ایک نظام قائم ہوتا ہے۔

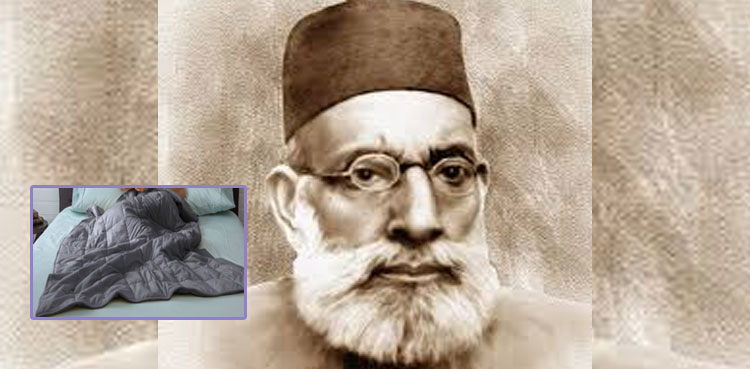

(اردو کے ممتاز ادیب، نقّاد اور ماہرِ تعلیم پروفیسر شکیل الرّحمٰن کے مضمون ‘ادب اور جمالیات’ سے اقتباس)