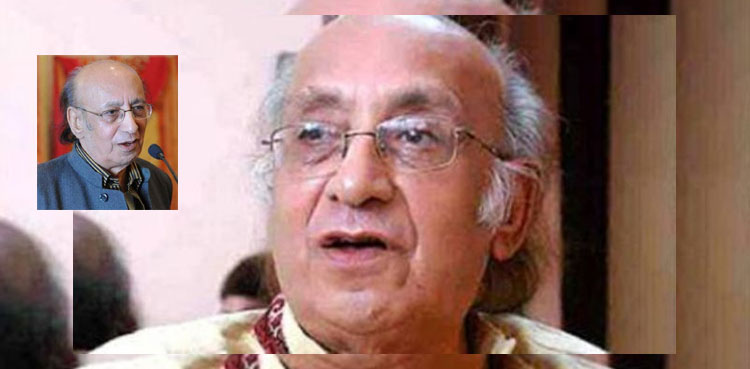

کرشن چندر اور فیض احمد فیض نمایاں شخصیات تھیں، اس میں شاید ہی کسی کو شک ہو۔ مجھ ناچیز کو ان دونوں سے ملنے کا موقع نصیب ہوا تھا جو میرے لیے بے حد خوشی کی بات ہے۔ لیکن میں ہرگز اپنے بارے میں یا ان کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بتانے والی نہیں ہوں۔

میں ان دونوں کی آپس میں ملاقات کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔

ایسا مئی سن 1967 میں ماسکو میں ہوا تھا۔ اس وقت ماسکو میں سوویت ادیبوں کی کانگریس ہو رہی تھی جس میں شرکت کے لیے ہمارے ملک کے کونے کونے سے ادیب اور شاعر تشریف لائے تھے۔

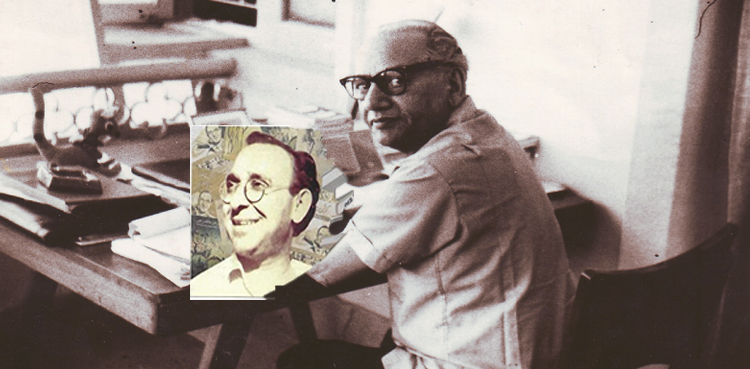

مختلف ممالک سے مشہور و معروف مصنّفین اور شعرا کو مہمانوں کی حیثیت سے بلایا گيا تھا۔ ہندوستان سے کرشن چندر جی کو مدعو کیا گیا تھا جو اپنی بیگم سلمیٰ صدیقی صاحبہ کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ مجھے ان کی مترجم کے فرائض سونپے گئے تھے۔

تمام شرکا اور مہمانوں کو ماسکو کے ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا جو دارُالحکومت کے عین مرکز میں لال چوک کے بالکل قریب واقع ہے۔ آج یہ ہوٹل "فور سیزنز” کے نام سے مشہور ہے۔ ہوٹل کے ریستوراں میں لا محالہ سب کے لیے کھانا کھانے کا انتظام تھا۔ کانگریس کی رسمِ افتتاح سے ایک دن قبل کرشن چندر جی، سلمیٰ صدیقی اور میں اس ہوٹل کے ریستوران میں داخل ہوئے تھے تو اس میں چندر جی اچانک ان کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے تھے اور اس شخص نے بھی وہی کیا تھا۔ ان دونوں نے نہ صرف آپس میں ہاتھ ملائے بلکہ ایک دوسرے کے گلے بھی لگے اور کچھ لمحوں تک ہم آغوش رہے تھے۔

مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دوسرا شخص کون تھا لیکن سلمیٰ صدیقی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ فیض ہیں۔ میں نے ان کا نام سنا تو تھا، مجھے یہ معلوم تھا کہ فیض اردو زبان کے بڑے شاعر ہیں جنہیں لینن امن انعام عطا کیا گیا تھا۔ پھر معلوم ہوا تھا کہ وہ دونوں بیس سالوں بعد ملے تھے یعنی تقسیمِ ہند کے بعد پہلی بار۔

یاد رہے کہ سوویت ادیبوں کی کانگریس میں حصہ لینے والے ہر وفد کی ایک الگ میز تھی جس پر ان کے ملک کا چھوٹا سا پرچم رکھا گیا تھا۔ فیض صاحب نے کرشن جی سے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک ہی میز کے گرد بیٹھیں گے۔ میں نے شاید حیرت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا: "بچّی پریشان مت ہو، میں اپنے ملک کا پرچم اٹھا کر آپ کی میز پر رکھ دوں گا۔ ” انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا، "آج دنیا میں ماسکو شاید واحد جگہ ہے جہاں ہمارے دونوں ملکوں کے جھنڈے ساتھ ساتھ رکھے جاسکتے ہیں۔”

پھر کرشن چندر اور فیض احمد فیض رات گئے تک باتیں کرتے رہے تھے۔ آپ جان چکے ہیں کہ وہ دونوں بہت سال بعد ماسکو میں ملے تھے جو حسنِ اتفاق تھا۔

اس کے بعد کانگریس کے دوران کرشن چندر اور فیض احمد فیض ہمیشہ ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ یہ وہ چھوٹا سا واقعہ تھا جس بارے میں، مَیں بتانا چاہتی تھی۔ یہ واقعہ مجھے آج بھی اسی طرح یاد آ رہا ہے جیسے وہ نصف صدی قبل نہیں بلکہ ابھی ابھی ہوا ہے۔

نوٹ: Irina Maximenko (ارینا ماکسی مینکو) روسی اردو داں، مترجم اور صحافی ہیں جنھوں نے اپنی یادوں کو قلم بند کیا اور یہ واقعہ انہی کے قلم سے نکلا ہے۔ وہ برسوں تک روس میں نشریاتی اور اشاعتی اداروں سے منسلک رہیں اور وہاں شعبۂ اردو کے لیے پروگرامز اور برصغیر کی نمایاں شخصیات کے انٹرویو کیے ہیں)