سرزمینِ یونان کو گہوارۂ علم و حکمت کہا جاتا ہے۔ قدیم تہذیبوں، ثقافتی تنوع اور رنگارنگی کے لیے مشہور یونان میں نہ صرف علم و ادب پروان چڑھا بلکہ اس سرزمین نے حُسن و عشق کی لازوال داستانوں کو بھی جنم دیا جنھیں آج بھی دہرایا جاتا ہے۔

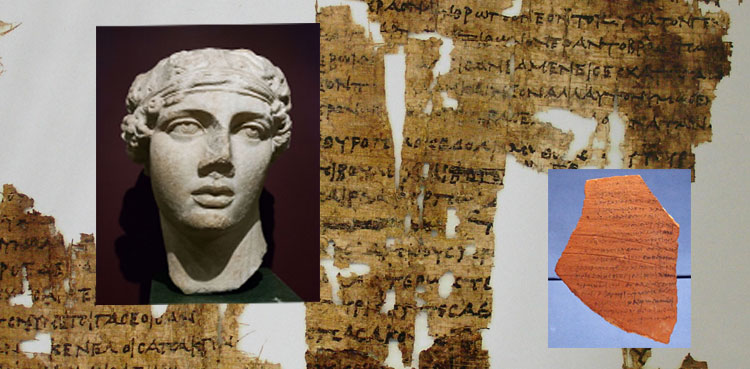

دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یونانی تہذیب و ثقافت نے تاریخِ عالم پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ اسی سَرزمین کا ایک تابندہ ستارہ سیفو یا ساپفو (Sappho) ہے جسے یونان کی ممتاز شاعرہ مانا جاتا ہے۔ اس شاعرہ کی زندگی اور موت بھی افسانوں اور قصّے کہانیوں سے آراستہ ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ سیفو 630 قبلِ مسیح میں شمالی یونان کے خوب صورت جزیرے لیسبوس کے علاقے ایریسوس میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یونان کے اس شہر میں آزادئ نسواں کا چرچا تھا۔ سیفو مقامی عورتوں کو شاعری اور موسیقی کی تعلیم دیتی تھی۔ سیفو ایک شاعرہ کی حیثیت سے تو شناخت بنا ہی چکی تھی، لیکن لیسبوس میں بدنام بھی بہت تھی۔ اسے ہم جنس پرست بھی کہا جاتا تھا، جب کہ اس کے کئی اسکینڈل بھی مشہور تھے۔ بعض روایات میں سیفو کو طوائف بھی کہا گیا ہے۔

اردو ادب کے نام وروں میں میرا جی اور سلیم الرّحمٰن نے سیفو پر تفصیل سے لکھا ہے۔ انھوں نے سیفو سے منسوب اکثر باتوں کو فرضی اور مبالغہ آرائی قرار دیا ہے۔ بعض ناقدین اور تذکرہ نویسوں کا خیال ہے کہ سیفو کی شاعری اور شہرت نے اس کے حاسدین جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، کو اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے پر اکسایا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔

یونان کی اس ممتاز مگر بدنام شاعرہ کی شادی ایک امیر کبیر تاجر سے ہوئی جو چند سال بعد ہی دنیا سے چل بسا تھا۔

اس شاعرہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ مٹیلین کے ایک نوجوان ملّاح فاڈن پر عاشق تھی۔ فاڈن حسن و زیبائی میں بے مثل تھا۔ کچھ عرصہ فاڈن نے سیفو سے عشق لڑایا، لیکن پھر کنارہ کش ہو گیا۔ سیفو اس کی بے وفائی پر زندگی سے دلبرداشتہ ہوگئی اور زندگی کا خاتمہ کر لیا۔

مشہور ہے کہ سیفو نے خود کُشی کے لیے دریائے ایپی کا انتخاب کیا۔ وہ ایک چٹان پر چڑھی اور دوڑتے ہوئے چھلانگ لگا دی جہاں دریا کی لہروں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ خود کُشی کا یہ واقعہ 570 قبلِ مسیح کا ہے۔ تاہم بعض مؤرّخین اس خودکشی کو افسانہ قرار دیتے ہیں۔

سیفو کی شاعری میں وارداتِ قلبی اور معاملہ بندی جیسے مضامین ملتے ہیں جن میں سوز و گداز اور وارفتگی ہے۔ جدید نظم کے مشہور شاعر میرا جی نے سیفو کے متعلق لکھا ہے:

’’سیفو نہ صرف اپنے زمانے میں یونان کی سب سے بڑی شاعرہ گزری ہے بلکہ خالص تغزّل کے لحاظ سے وہ آج تک دنیا کی سب سے بڑی شاعرہ تصور کی جاتی ہے۔ اور اس کی شاعری میں دو باتوں نے ایک خاص دل چسپی پیدا کی ہے؛ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کلام کم یاب بلکہ نادر ہے۔ اب تک صرف ساٹھ کے قریب ٹکڑے اس کی شاعری کے مل سکے ہیں، اور اُن میں بھی صرف ایک نظم مکمل ہے اور دو تین بڑے ٹکڑے ہیں، باقی سب دو دو، تین تین سطروں کے جواہر پارے ہیں بلکہ بعض ٹکڑے تو صرف چند الفاظ پر مشتمل ہیں۔ لیکن یہ ادھورے ٹکڑے بھی چمکتے ہوئے ہیرے ہیں اور بھڑکتے ہوئے شعلے۔ دوسری بات اس کی رنگین سوانح حیات ہے۔‘‘