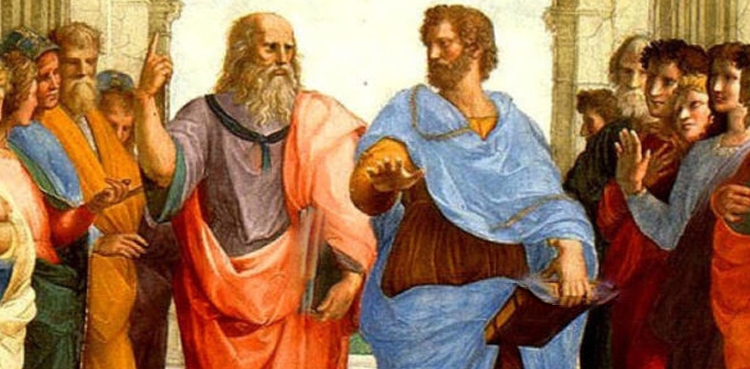

یہ گفتگو تقریباً تین ہزار سال پہلے دو فلسفیوں (سقراط اور گلاکن) کے درمیان ہورہی تھی۔

سقراط : میں عرض کرتا ہوں سنیے۔ اگر کوئی گڈریا ایسے کتّے پالے جو عدم تربیت، بھوک، یا کسی بری عادت کی وجہ سے بھیڑوں پر منہ ماریں اور انہیں تنگ کریں اور حفاظت کی بجائے خود بھیڑیے کا کام کریں تو یہ کیسی لغو اور بری حرکت ہوگی۔

گلاکن : بیشک یہ بہت بری بات ہے۔

سقراط : چنانچہ ہمیں بھی ہر ممکن اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے مددگار اور محافظ جو عام شہریوں سے زیادہ قوی ہوں کہیں ضرورت سے زیادہ قوی نہ ہوجائیں اور بجائے یار و مددگار کے ایک وحشی ظالم کا کام نہ کریں۔

گلاکن : جی ہاں اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

سقراط : اور کیا؟ ایک حقیقی عمدہ تعلیم کیا بہترین احتیاط نہیں؟

گلاکن : ان کی عمدہ تعلیم تو ہو ہی چکی ہے۔

سقراط : نہیں مجھے تو اس درجہ اعتماد نہیں ہے۔ ہاں میرا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں عمدہ تعلیم یافتہ ہونا ضرور چاہیے کہ صحیح تعلیم ہی خواہ اس کی نوعیت کچھ ہو انہیں مہذب اور متمدّن بنانے اور ان کے تعلقاتِ باہمی اور زیر دستوں سے ان کے برتاؤ کو انسانیت کا رویہ بنانے میں سب سے قوی مؤثر قوت ثابت ہوگی۔

گلاکن : بجا ہے۔

سقراط : اور صرف تعلیم ہی نہیں ان کی تو قیام گاہیں اور ان کی تمام املاک اسی قسم کی ہونی چاہییں کہ نہ بہ حیثیت محافظ ان کے محاسن کو کم کرے اور نہ انہیں دوسرے شہریوں پر دست درازی کرنے کی ترغیب دلا سکے۔ غالباً ہر سمجھدار شخص مجھ سے اتفاق کرے گا۔

گلاکن : لازماً۔

سقراط : اچھا تو اگر انہیں ہمارے خیال کے مطابق پورا اترنا ہے تو دیکھیں ان کا طرزِ معاشرت کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوائے ضروری اشیا کے کسی کے پاس کوئی ذاتی ملک نہ ہوگی۔ نہ ان کے پاس اپنا کوئی نجی مکان ہوگا، نہ گودام جس میں کوئی دوسرا آنا چاہے اور نہ آسکے۔ ان کی غذا میں صرف ایسی چیزیں شامل ہوں گی جن کی ضرورت تربیت یافتہ اور صاحبِ جرأت و عفت جنگ آزماؤں کو ہوتی ہے۔ انہیں شہریوں سے ایک مقررہ شرح تنخواہ کے وصول کرنے کا معاہدہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے سالانہ اخراجات کی کفالت ہوسکے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سب کے سب ایک جگہ رہیں اور ایک جگہ کھانا کھائیں جس طرح لشکر میں سپاہی کرتے ہیں۔ ہم انہیں بتلائیں گے کہ سیم و زر تو تمہیں خدا کی طرف سے عطا ہوچکا ہے۔ جب وہ اعلٰی دھات خود تمہارے اندر موجود ہے تو پھر اس میل کی تمہیں کیا ضرورت جو انسانوں میں رائج ہے۔ تم ہرگز اس عطیۂ سماوی کو اس آمیزشِ ارضی سے آلودہ اور ناپاک نہ کرو کہ یہ رائج اور عام دھات بہت سے ناپاک اعمال کی وجہ ثابت ہوتی ہے اور خالص دھات اور اعلٰی دھات تمہارے قبضہ میں ہے وہ بالکل پاک ہے۔

چنانچہ سارے شہر میں بس انہیں لوگوں کو سونا، چاندی نہ چھونا چاہیے۔ یہ لوگ نہ تو سونا چاندی پہنیں نہ ان کے برتنوں سے کچھ کھائیں پیئیں اور نہ ہی اس چھت کے تلے رہیں جہاں سونا چاندی موجود ہے۔ ان کی نجات اسی میں ہے اور اسی طرح یہ ریاست کی نجات کرا سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں ان کے پاس اپنے ذاتی مکانات یا زمینیں یا اپنا ذاتی زر و مال ہوا تو یہ بیشک اچھے تاجر یا کسان تو بن جائیں گے لیکن محافظ نہ رہیں گے۔ بجائے معین و مددگار ہونے کے یہ دشمن اور ظالم ہو جائیں گے۔ یہ دوسروں سے نفرت کریں گے دوسرے ان سے، یہ اوروں کے خلاف سازشیں کریں گے اور دوسرے ان کے خلاف، خارجی دشمنوں سے زیادہ اندرونی مخالفتوں کے خوف میں ان کی زندگی گزرے گی اور خود ان کی اور ریاست کی تباہی کا وقت قریب آجائے گا۔ ان وجوہ کی بنا پر کیا ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب نہیں کہ ہماری ریاست کا ایسا ہی نظام ہونا چاہیے اور محافظین کے مکانات اور نیز دیگر امور کے متعلق بھی یہی ضوابط مقرر کرنے چاہییں۔

گلاکن : بیشک۔

(افلاطون کی کتاب سے اقتباس، جس کا ترجمہ ریپبلک کے نام سے کیا گیا اور مترجم ڈاکٹر ذاکر حسین تھے)