ایک آدھ دفعہ خیال آیا کہ بسوں میں دھکے کھانے اور اسٹرپ ٹیز کروانے سے تو بہتر ہے کہ آدمی موٹر سائیکل خرید لے۔ موٹر سائیکل رکشا کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کہ تین پہیوں پر خود کشی کا یہ سہل اور شرطیہ طریقہ ابھی رائج نہیں ہوا تھا۔

اس زمانے میں عام آدمی کو خود کشی کے لیے طرح طرح کی صعوبتیں اُٹھانا اور کھکھیڑ اُٹھانی پڑتیں تھیں۔ گھروں کا یہ نقشہ تھا کہ ایک ایک کمرے میں دس دس اس طرح ٹھنسے ہوتے کہ ایک دوسرے کی آنتوں کی قراقر تک سُن سکتے تھے۔ ایسے میں اتنا تخلیہ کہاں نصیب کہ آدمی پھانسی کا پھندا کڑے میں باندھ کر تنہا سکون سے لٹک جائے۔

علاوہ ازیں، کمرے میں ایک ہی کڑا ہوتا تھا جس میں پہلے ہی ایک پنکھا لٹکا ہوتا تھا۔ گرم کمرے کے مکین اس جگہ کسی اور کو لٹکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ رہے پستول اور بندوق، تو اُن کے لائسنس کی شرط تھی۔ جو صرف امیروں، وڈیروں اور افسروں کو کو ملتے تھے۔

چناں چہ خود کشی کرنے والے ریل کی پٹری پر دن بھر بھر لیٹے رہتے کہ ٹرین بیس بیس گھنٹے لیٹ ہوتی تھی۔ آخر غریب موت سے مایوس ہو کر کپڑے جھاڑ کر اُٹھ کھڑے ہوتے۔

موٹر سائیکل میں بشارت کو سب سے بڑی قباحت یہ نظر آئی کہ موٹر سائیکل والا سڑک کے کسی بھی حصے پر موٹر سائیکل چلائے، محسوس یہی ہو گا کہ وہ غلط جا رہا ہے۔ ٹریفک کے حادثات کے اعداد و شمار پر ریسرچ کرنے کے بعد ہم بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ہاں پیدل چلنے والے اور موٹر سائیکل چلانے والے کا نارمل مقام ٹرک اور منی بس کے نیچے ہے۔

دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو پانچ سال سے کراچی میں موٹر سائیکل چلا رہا ہو اور کسی حادثے میں ہڈی پسلی نہ تڑوا چکا ہو۔ مگر ٹھہریے۔ خوب یاد آیا۔ ایک شخص بے شک ایسا ملا جو سات سال سے کراچی میں بغیر ایکسیڈنٹ کے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ مگر وہ صرف موت کے کنویں ( Well Of Death) میں چلاتا تھا۔

تیسری قباحت اُنہیں یہ نظر آئی کہ مین ہول بناتے وقت کراچی میونسپل کارپوریشن دو باتوں کا ضرور لحاظ رکھتی ہے۔ اوّل یہ کہ وہ ہمیشہ کھلے رہیں تاکہ ڈھکنا دیکھ کر چوروں اور اُچکوں کو خواہ مخواہ یہ تجّس نہ ہو کہ نہ جانے اندر کیا ہے۔ دوم، دہانہ اتنا چوڑا ہو کہ موٹر سائیکل چلانے والا اس میں اندر تک بغیر کسی رکاوٹ کے چلا جائے۔ آسانی کے ساتھ۔ تیز رفتاری کے ساتھ۔ پیچھے بیٹھی سواری کے ساتھ۔

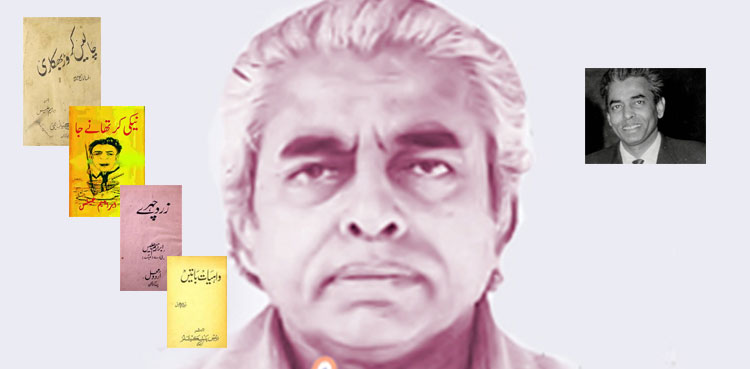

(ممتاز ادیب اور نام وَر مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کے قلم سے)